「発達障がい」の診断はどのようになされるの? 受診の前に知っておきたい発達障がいの診断方法について。

小学3年の息子。小さいころから落ち着きがない子だったが、最近は特に授業中の手遊びや注意散漫が気になると担任から指摘された。忘れ物や失くし物も頻繁にあるし、もしかしたら発達障がいなのかもしれないと心配に。病院に行けばすぐに白黒はっきりするのかな?

他の子と違う特徴があったり、集団生活になじめない、落ち着きがないなどの問題がみられると、発達障がいを頭に思い浮かべる方も多いのではないしょうか。

今はネットで「ADHDチェックリスト~〇個以上当てはまったら要注意~」「この特徴があったら発達障がいかも?」など色んな情報が溢れていますよね。しかし、いくつか特徴が当てはまったり、ネットのチェックリストにひっかかったら発達障がいになるかというと、そうではありません。

実際のところ、診断はどのように下されるものなのでしょうか。意外と複雑な発達障がいの診断について考えていきます。

発達障がいの診断はどのように下される?

心理士として働く中では、「検査を受ければ発達障がいかわかるんですよね?」とおっしゃる親御さんが多いです。しかし、検査はあくまでも補助的な資料であり、検査を受ければ全てがわかるわけではありません。

診断は、複数の項目を総合的に判断し、専門の医師から下されるものなんですね。以下に詳しく説明していきます。

親や教師からの日常の様子の聞き取り

診察での様子や子どもからの聞き取りだけで評価されるわけではなく、養育者から日常の様子を聞くことに加え、通知表や教員からの話も診断の材料とします。

聞き取りの大きな目的は、一面的な判断に偏らないようにするため。

体の疾患は「血液の成分のうち、この数値が基準を超えるから」「~という細胞があるから」など、目に見える情報をもとに診断されることが多いですよね。

しかし発達障がいは、幼少期から続く症状や特性が一定数以上存在し、複数の場面でみられていることが診断指標のひとつとなっています。

母親から見たら「忘れ物がひどくて、集中力が続かない子」であっても、教員から見たら「一般的な小学〇年生」ということもあります。

なので、複数の側面から子どもをとらえるために、様々な質問や聞き取りが行われるんですね。

発達検査の実施

現在、小学生から高校生くらいまでの子どもに対して一般的に多く用いられているのはWISCという知能検査です。

知能検査は、知能や認知の偏り、苦手さ、作業への取り組み方に反映される個性を知るのが目的といえます。知能検査は必ずしも直接発達障がいの診断に繋がるわけではないのですが、複数の側面で役に立つと考えられています。

例えば、

- 全体的な知能が平均を下回っていたA君。授業に集中できず手遊びばかりしているのでADHDと疑われたが、実際は学習の遅れから授業に集中するのが難しかった。

- 目で見て考える課題や作業を早くこなす課題は平均を上回る一方、社会的なルールを答える課題はすごく苦手と示されたB君。コミュニケーションの力が身につきにくい特徴があるかもしれない。

「検査の数値が〇以上だから発達障がい」などと判断されるのではなく、本人の中の得意と苦手のアンバランスさを見たり、回答の特徴を知ることが診断のヒントに繋がるんですね。

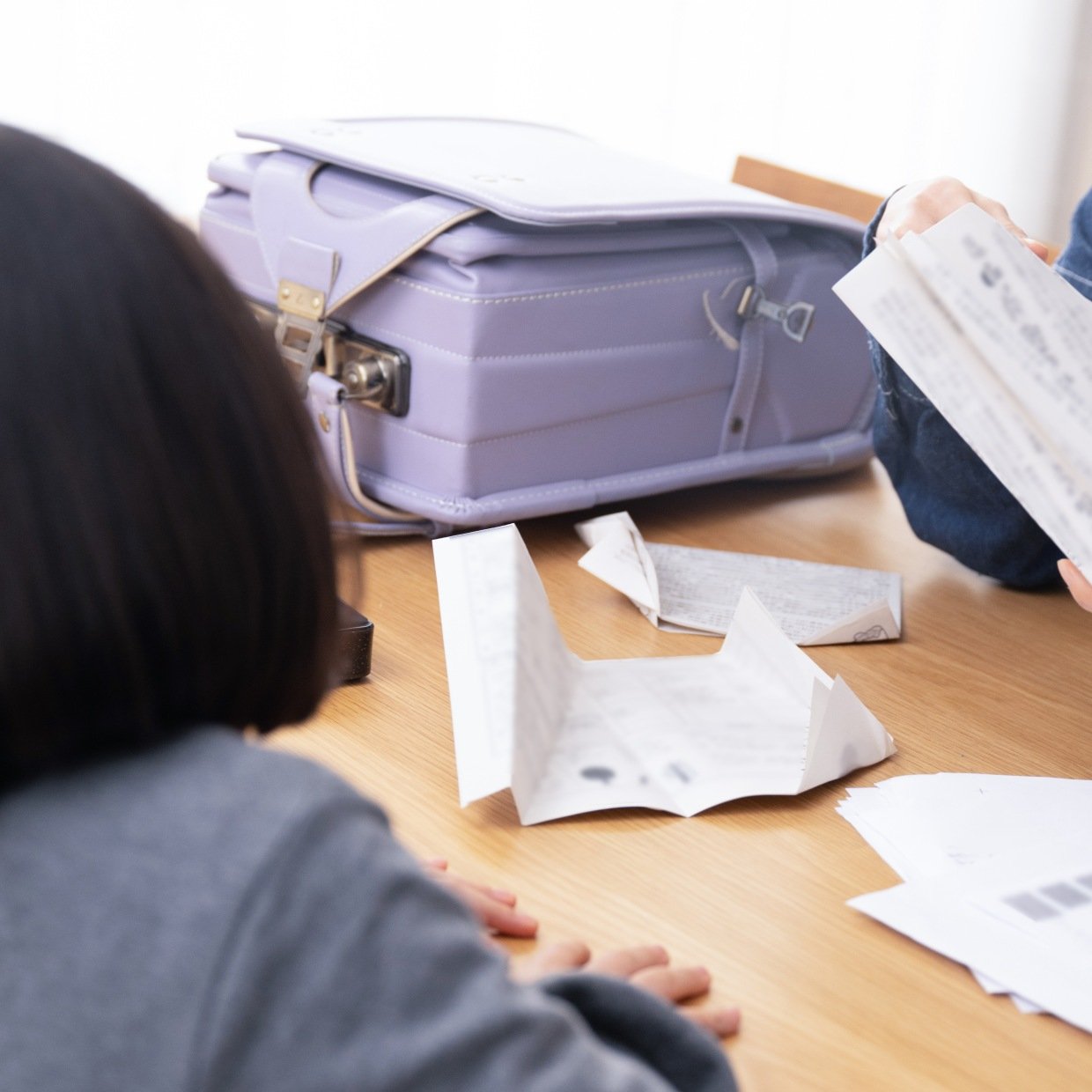

子どもの成育歴や環境による変化

発達障がいは、幼少期から特性が現れて診断されることが多いです。

子どもの特徴は環境の変化に影響されやすく、ストレスによって発達障がいと同様の症状が現れることもしばしばあるので鑑別が必要になるんですね。

例えば、

- 小4に上がり、仲良かった友達とクラスが離れ一人ぼっちになる時間が増えた。授業にも集中できず、ぼんやりしたり忘れ物もすごく増えた。

- 学校での友人関係は問題なかったが、塾で見知らぬ子に囲まれると黙り込んでしまったり、突然場にそぐわない言葉を言ってしまったり、コミュニケーションがうまくいかない。

状況によって問題が現れたり、環境の変化によって情緒が乱れ、問題行動が生じたりする子も多いんですね。

発達障がいは、特定の場面で一時的に特性が見られるものではありません。

持続的に、複数の場面で一貫して特性が見られる場合に診断が下されるものといえます。

なので、子どもの成育歴や発達状況の聴取が欠かせないんですね。

その他、家庭環境や身体的疾患との関係なども踏まえて、診断の有無やグレーゾーンが判断されます。

「〇〇だから発達障がい!?」と結論を急ぐのではなく、適切な専門機関で時間をかけて子どもの個性や特性を知っていけるといいですよね。