教えてくれたのは……浅原 謙さん

法政大学工学部(現デザイン工学部)卒業。学生時代に首都圏学習塾にて講師を務め、5年間の講師生活後、東京都内の飲食コンサルティング会社に入社。3年目に取締役に就任。2016年に合同会社ファーストステップス(2017年に株式会社へ組織変更)を設立、同時にファーストステップス+未来塾の塾長に就任。中学生時代の塾の講師との出会いにより劇的に成績が伸びた経験から、何事もきっかけと自身の目標があれば変わることができると子どもたちに伝えている。

「内申点」とは?

子どもが中学校に入学すると、高校受験に向けて耳にすることが多くなる「内申点」。そもそも、内申点とはどのようなものなのでしょうか。

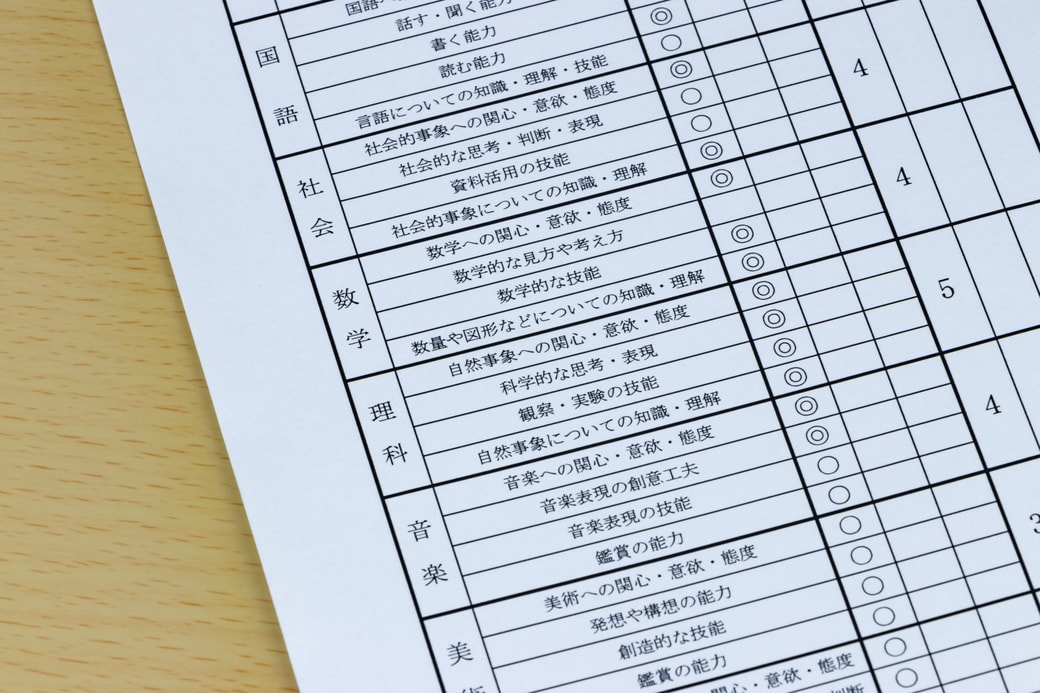

浅原さん「内申点とは、テストの成績、提出物、授業態度などを総合的に評価したものです。現在は、個人の達成度を基準にして評価する『絶対評価』で計算される方法が主流になります。観点別にA、B、Cの3段階評価を行い、そのABCの数をもとに5段階(1~5)の評定を決められることが一般的です。」

評価に公平性はある?

内申点には、先生や地域、学校による違いがあるのではないかと心配する声もありますが、評価基準に若干の違いはあるものの、全体としては統一性が保たれているのだと浅原さんは言います。

先生による評価の違い

浅原さん「多少はあったとしても、そんなに極端な差はないと思います。 主観が混ざることで公平公正な評価ができなくなってしまうため、基本的な基準が文科省で設けられていると思います。

授業態度における前向きな姿勢や、苦手なりにも一生懸命に取り組もうとしているかどうかがポイントです。美術や体育などの教科では、もともと持っている能力で不利になってしまう子どもが出ないように、テストの結果なども含めて、努力や取り組みを反映した公平な評価が行われる仕組みになっています。」

地域や学校による評価の違い

浅原さん「都道府県で多少の差はあったとしても、基本的な評価の軸は変わらないと思います。ただし、基準の設定については、若干の差はあるかもしれません。 例えば、公立の中学校と国立大学の附属中学校を比べた場合、5段階評価で同じ『4』という評定であっても、テストの難易度には差があると言えます。 高校入試のときに影響することもあるので、公立中学校の評定『4』と、国立大学の附属中学校の評定『4』が同じ価値を持つかどうかは、一概に言いきれない面もあります。」

都道府県や学校によって「取り扱い方」は大きく異なる

評価の仕方に大きな違いはないものの、内申点の取り扱い方については都道府県や学校によって大きくルールが異なるそうです。浅原さんに詳しく伺いました。

浅原さん「高校入試においての内申点の取り扱い方は、都道府県ごとにルールが大きく異なります。当日の試験と内申点を『6対4』あるいは『7対3』のように比率で合計点を出して換算している都道府県もありますし、 私がいる長野県では縦軸に内申点、横軸に当日の学力テストの点数を設けて分布図を作り、その分布図の中でどの層にいるかでジャッジしていくなど、さまざまです。

さらに、内申点をどれだけ考慮するかは、学校によっても異なります。例えば長野県の最上位校の中には、内申点を重視する学校もあるため、単純に試験の点数がよければいいかというと、一概にそうでもない場合があります。3年間しっかり継続して努力できているかなど、学校の求める人物像に合わせた比率の設定があると思います。」

評価対象になる時期にも違いがある

浅原さん「内申点に反映される成績は多くの場合、中学3年生の12月までが対象ですが、都道府県によって評価対象になる時期やルールが異なります。1年生から対象とする地域もあれば、2年生以降を対象にして3年生の成績を2倍にして計算する地域もあります。また、体育、美術、音楽、技術家庭などの特定の教科の配点を2倍にする例もあり、主要教科以外の努力も欠かせません。」

住んでいる地域の情報を確認することが大切

浅原さん「内申点に関する具体的な情報は、各都道府県の教育委員会の公式ホームページなどで公開されていることがあります。 情報をどこから入手できるかを知らない保護者の方も意外と多くいらっしゃるので、私は塾としても積極的に情報をオープンにする必要があると考えています。塾は“情報屋”の役割も持っているんですよ。」

そこで気になるのが、内申点を上げるために何ができるかということ。次回の記事では「内申点アップのために意識するとよいこと」について、ご紹介します。