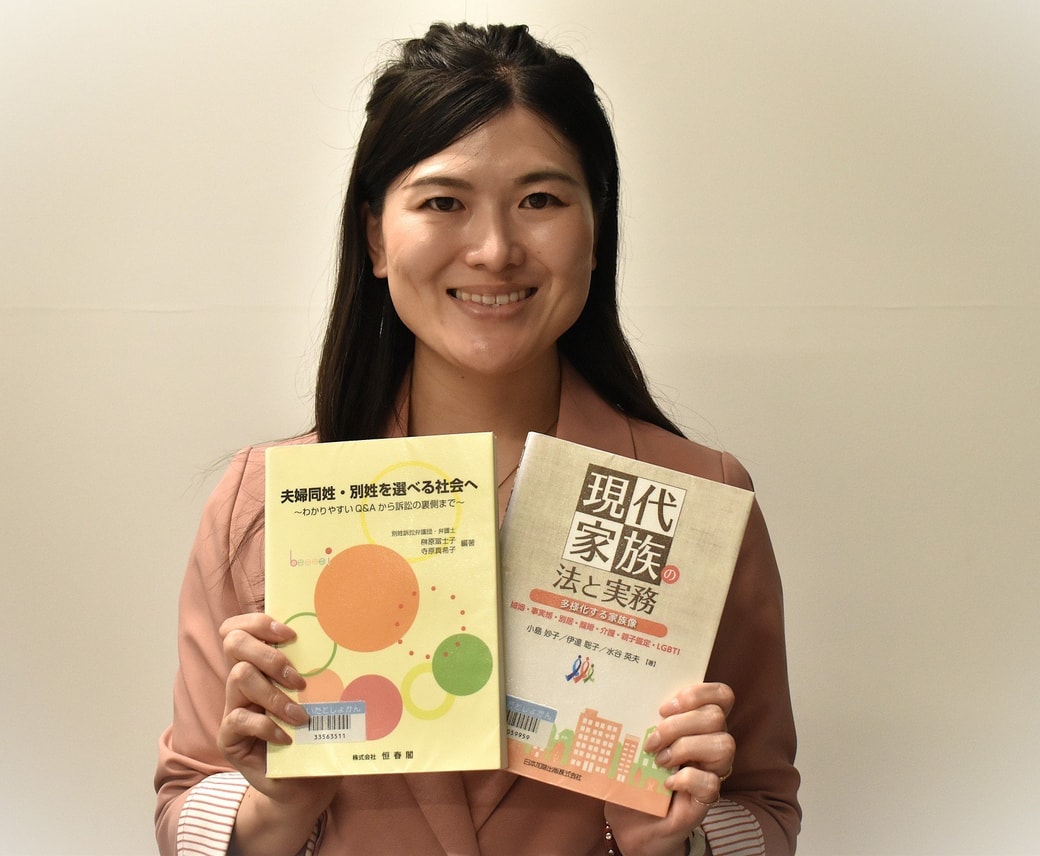

お話を伺ったのは…五十川(いそがわ)有香さん

出典:isoyuka.net写真提供:五十川有香さん

出典:isoyuka.net写真提供:五十川有香さん

1986年京都生まれ。高校生時代にバスケットボール部に所属しながら、授産施設でのボランティアを経験し、協調性の大切さを感じると共に福祉に興味を持ったことがきっかけで同志社大学社会学部社会福祉学科に入学。市役所職員として、4年間ケースワーカーとして生活保護行政に携わり、人事管理部で勤務ののち、2015年大阪府吹田市議会議員に初当選、現在3期目。

地域の子どもたちの見守り活動から里山保全、高齢者とのふれあいなど、多方面にあたたかに寄り添う活動を行っている。 特技・趣味はダンス、琴演奏と手話、バスケット観戦。結婚もバスケットが取り持つ縁だったのだとか。

選択制夫婦別姓って?

現在の日本の民法では、夫婦は必ずどちらかの姓を名乗ることを義務付けられている。しかし、「選択的夫婦別姓」を導入すれば、夫婦が結婚前のそれぞれの姓を名乗り続けることも可能になる。

「選択的」という言葉が付いている通り、ふたりで同じ姓を名乗るのもOKだし、それぞれが結婚前から名乗っている姓のままでも構いませんよ、という提案だ。ごく自然なことと捉える人も多いはずだし、スムーズに認められそうなモノなのだが、なかなかこれが進まないらしい。

当事者さんに聞いてみよう

五十川有香さんは現在3期目の市議として活動中。

昨年、ご結婚の際に夫婦別姓を選んだというお話を聞いて、ぜひその経緯や考えを伺おうと思った。

「そもそも私の家族でさえ私が『五十川姓のままでいたい』と伝えた時に『そんなことできるの?』と驚いた様子でした。『お嫁に行けば名前が変わるのが当然でしょ』という認識が、親の世代には根強く残っているんですよね。」

なぜ別姓を選んだのか?

ご家族の反応にまず驚いたという有香さんに、なぜ別姓を選んだのかを聞いてみた。

「小さい頃から五十川という名字が好きなんですよ、単純に。珍しくて響きも良く、覚えやすいので。それに私が育った女子校は名字、もしくは名字をもじったあだ名で呼び合う文化? (笑)があって、あんどう、たなか、いしはら、こんちゃん、たなかっち……とかね(笑)。私は『いそっち』呼ばれることに愛着があって変えたくなかったんです。」

なるほど、別姓を選んだ理由の根本は、意外と単純明快に「好きだから」がスタートらしい。

議員活動と姓の変更

写真提供:五十川有香さん

写真提供:五十川有香さん

「夫婦別姓を意識するようになったのは、結婚してもパートナーと対等な関係でいたいという思いがあったからです。現在の日本の法律では、夫婦で別の名字を名乗ることは認められていないので、結果的に『事実婚』という選択をすることになりました。」

それに、有香さんは市議会議員という仕事に就いている。

議員になるには当然選挙に当選しなければならない。選挙で選んでもらうためには、有権者に名前を投票用紙に書いてもらう必要がある。選挙の場面においては姓が変わることはリスクこそあれど、メリットは限りなくゼロに近そうに見える。

多くの人が不自由さに気づいていない?

実際には結婚後、夫の姓を名乗る人が95%だそうだ。逆に妻の姓を夫が名乗る場合は、妻側に男兄弟がいない、家族で事業を代々継承している……など、少し特別な理由があってのこと、と捉えられることが多い。

だが、実のところ本人同士の事情もその家族を含めたバックグラウンドも十人十色のはず。本当はさまざまな事情で「変えたく無いな」と思う人はもっとたくさんいるんじゃないだろうか?

有香さんのご家族のように「結婚すれば女性の姓が変わる」ことを「そんなものよ」と疑問を持たずに受け入れている人が大多数のような気がしてきた。

ということは「自由に姓を名乗ることができない」という不自由さに、多くの人が気づいていないということかもしれない。

曖昧な事実婚の現状

「幸い、夫は私が五十川姓のままでいることを受け入れてくれましたし、彼の家族も同様に理解を示してくれたので、安心してこの選択を進めることができました。ところが今の制度では、同じ姓を名乗らないと法律的には夫婦として認められないため『事実婚』という選択肢しかないんです。その上、事実婚にもさまざまな解釈があり、法律で認められた一般的な結婚とは異なり、明確な枠組みが存在しないので、何をもって『事実婚とするのか』も曖昧なのが現状です。」

じゃあそもそも結婚って?

「同じ姓を名乗らなければ結婚ではないのか? ということが疑問すぎて(笑)『じゃあ、そもそも結婚って何なん?』って、ワケがわからなくなって調べまくりました! 世界的にこんな制度は見当たらず、なぜ拘るのか、結婚の捉え方に謎が多すぎて(笑)調べていくうちに、やっぱり日本独特の家制度が影響していることがわかりました。」

「家制度」はAIによると

かつて日本で存在した家族制度で、家を単位として、戸主(家の長)が家族を統率する仕組みでした。家は戸籍上の親族の集団であり、戸主は家族に対して強い権限を持っていました。この制度は、1898年(明治31年)に制定された明治民法で規定され、1947年(昭和22年)の日本国憲法と民法改正によって廃止されました。

と、ある。

写真提供:五十川有香さん

写真提供:五十川有香さん

戦後に廃止されたとはいえ「強い権限を持つ戸主が個人の価値観や事情を超えて家族全員を統率してきた」名残のような気がしてならない。

そんな反発心を抱えた私を前にして、有香さんは柔らかな笑顔でこう言った。

「私自身、事実婚を選んだことで、社会における固定観念や偏見に気づくことができました。なので、これからは自分の経験を発信することで、今後夫婦別姓を希望する人たちにとっての参考になればいいなと思っているんです。」

世間で事実婚という言葉が扱われるようになってから、法律婚(通常の結婚)とは違う枠組みが確立されたようなイメージを持っていたのだが「同じ姓を名乗らなければならない」ことが未だに義務として存在することに驚きと疑問でいっぱいになった。

「どちらも自由に選べますよ」というやさしい社会に近づくためには、今の時代には役に立たない概念を捨てて、多様な選択肢を準備することに専念した方が良さそうだ。

ひとりひとりの幸せを実現できる世の中について、有香さんと一緒にこれから考えていきたい。