教えてくれたのは……小川仁志さん

哲学者・山口大学国際総合科学部教授。

商社マン(伊藤忠商事)、フリーター、公務員(名古屋市役所)を経た異色の経歴。徳山工業高等専門学校准教授、米プリンストン大学客員研究員等を経て現職。市民のための哲学を実践する「哲学カフェ」を全国各地で開催。企業における「ビジネス哲学研修」も多数実施。メディアでも積極的に発信し、著書は百数十冊。YouTube「小川仁志の哲学チャンネル」でも発信中。

『悩まず、いい選択ができる人の頭の使い方』

著者:小川仁志

価格:1,540円(税込)

発行所:アスコム

いい選択とは「納得感」がある選択

「ママ友付き合いは苦手だけど、子どものためにがんばったほうがいいのかな?」

「子どもが勉強を好きになるにはどうしたらいいんだろう?」

「この会社で働き続けていていいのかな?」

「夫とのパートナーシップ、このままでいいのかな……?」

40代は、さまざまな悩みを抱える時期。悩みの向こう側には、「私はどうしたいんだろう?」「何を求めているんだろう?」という根本の問いがかくれているかもしれません。

メディアでの哲学悩み相談や哲学カフェの開催を通じて、さまざまな人の悩みに向き合ってきた哲学者・小川仁志さんは、「いい選択とは、納得感がある選択」と話します。

小川さん 「いい選択とは、世間一般の正解を探すことでも、既存の選択肢のなかから最善のものを見つけることでもありません。自分が納得できる答えを見つけ出すことが、いい選択なのだと私は思います」

小川さん 「“納得感のあるいい選択”を積み重ねることで、自分のやりたいことや欲していることが見えてきます。でも、いい選択をする方法を知らず、悩む人がとても多い。そこで、どんな場面でもいい選択ができるように思考プロセスを体系化したのが、哲学を使った選択思考です」

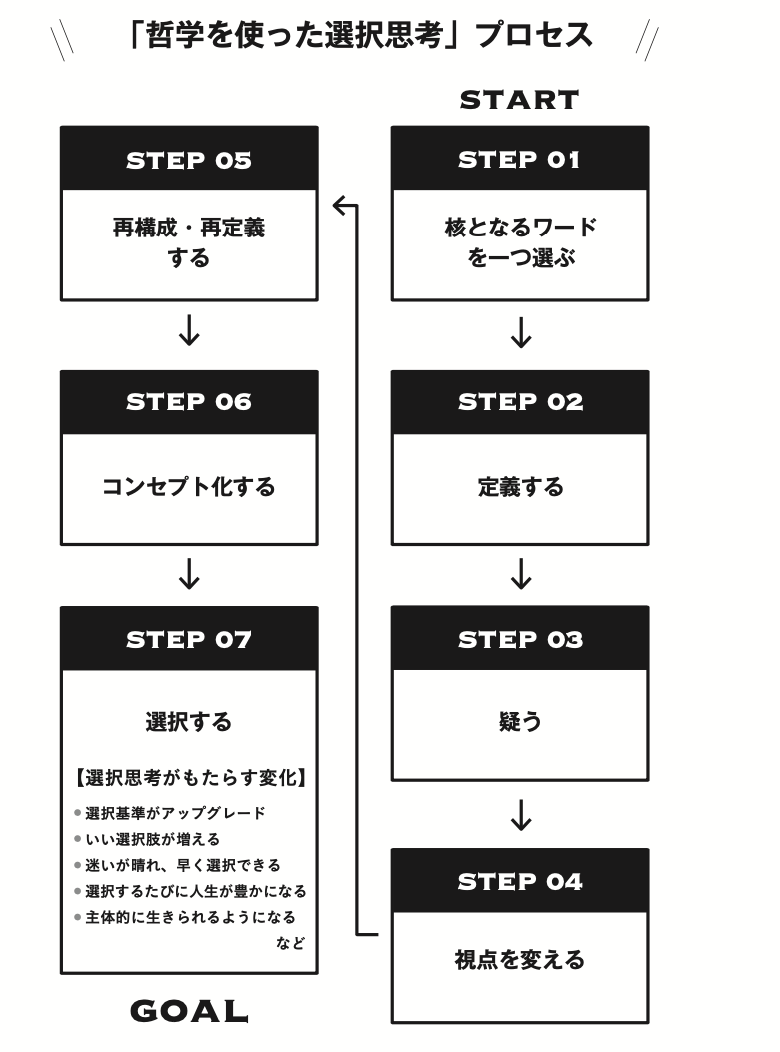

哲学を使った選択思考7つのステップ

いい選択をする方法として小川さんが提唱しているのが「哲学を使った選択思考」です。哲学を使った選択思考は、次の7つのステップで構成されています。

今回は、小川さんの新著『悩まず、いい選択ができる人の頭の使い方』で紹介している「哲学を使った選択思考」7つのステップについて、具体的な例を交えながら小川さんにレクチャーしていただきました。

【ステップ1】核となるワードを1つ選ぶ

小川さん 「まずは、悩みや解決したい問題の本質を表すキーワードを1つ選びます。単語で表現しにくいときは、今の気持ちや悩みを文章にして書いてみてください。見た目は気にせず、思っていることを書き出していくと、くり返し出てくる言葉や、自分が気になっている単語が見つかります。「これを変えたい」と強く思う一語を選びましょう。

今回は、子どもとの関係に悩んでいる親が、どんなふうに子どもと接すればいいか悩んでいると想定して、“親子関係”を核となるワードに選びます」

例:「親子関係」

【ステップ2】定義する

小川さん 「ステップ1で選んだ核となるワードを、今の自分がどのようにとらえているのか。素直な自分の言葉で一文にまとめます。前述した子どもとの関係に悩んでいるケースでは、たとえば以下のように定義します」

例:「親子関係とは、子どもの誕生の責任を受けとめる関係」

【ステップ3】疑う

小川さん 「ステップ2で書いた一文に、あらゆる方向から“つっこみ”を入れます。当たり前だと思っていた考えを疑うことで、自分を縛っていた思い込みから解放されます。思考の大掃除をして、新たな可能性を見出す重要なステップです」

例:

- 関係が始まるのは、生まれたときから? それ以前は?

- 受けとめるのは「責任」だけ?

- 「責任」ってどういうこと?

- 受けとめるだけ? 与えることはない?

- 子どもから見るとどういう関係?

【ステップ4】視点を変える

小川さん 「最も重要なステップです。ものごとの考え方や価値観は、よほど意識しないと簡単には変わりません。そこで、哲学を使った選択思考では、人間に与えられた“想像力”という素晴らしい能力を使って、人間ではない存在、たとえば植物や動物、空、宇宙人などになりきって、ものごとを見つめ直します。

たとえば“冷蔵庫”の視点になって考えるのなら、『冷蔵庫マン』になりきったつもりで“みんなを冷やすぞ!”と意気込みます。“大きくて置き場所に困る存在”という特徴にフォーカスして考えるのもいいですね。こうしてキャラクター化してなりきると、ものの見方がガラリと変わるはず。大切なのは、そのものの特徴をよく考えて、その世界に入り込んだつもりでものを見てみること。恥ずかしがらずになりきることが肝心です。まずは人間以外の6つの視点から考えてみてください」

例:

- 「スポーツ」になりきって考えると、親子関係は「バトンリレー」

- 「本」になりきって考えると、親子関係は「期待感」

【ステップ5】再構成・再定義する

小川さん 「ステップ2〜4で生まれた新しい気づきや考え方のなかから、好きなこと、しっくりくるものを選んでまとめます。コツは、自分がはっとしたことを選ぶこと。いいなと思ったものを大胆に取捨選択して、選んだ要素からまったく新しい定義を作ります」

例:親子関係とは、「バトンを渡して期待する関係」

(責任を負ったり、コントロールしたりする関係から、バトンを渡して「まかせた!」と期待する関係にシフトチェンジ)

【ステップ6】コンセプト化する

小川さん 「ステップ5で生まれた新しい考え方に“名前”をつけます。世の中の物事は、名前とその説明で成り立っています。ステップ1〜5で新しい考え方の説明が完成したので、新しい概念に名前をつけてコンセプト化します」

例:

バトンを渡す責任は負うが、「あとは頼んだぞ!」と期待して願うという意味を込めて

親子関係は、「負うや願う(おうやこう)関係」

【ステップ7】選択する

小川さん 「ステップ6までで生まれた新しいコンセプトや視点をもとに、自分の進む道を選択します。こうして、既存の選択肢から選ぶ人生から“つくる人生”にシフトチェンジできます」

思ってみなかった新しい概念をつくる

小川さんは、「哲学を使った選択思考は、哲学を使って“新しい概念をつくる方法”」と話します。

小川さん 「哲学を使った選択思考を活用した方から、自分がどう生きたいのかに気づくことができたという声がたくさん寄せられています。思春期の息子との付き合い方に悩んでいた方が選択思考を実践して、親子関係がラクになったというケースもありました。これまでの自分のなかにはなかった、思ってもみないことが頭の中に湧き上がってくるのが哲学のおもしろさ。誰でもできるように体系立てたので、ぜひ試してみてください」

壁にぶつかったときや悩んだとき。新しい気づきを与えてくれる「哲学を使った選択思考」をぜひ試してみてください。次回は「子どもと選択思考」について、小川さんに教えていただきます!