教えてくれたのは……小川仁志さん

哲学者・山口大学国際総合科学部教授。

商社マン(伊藤忠商事)、フリーター、公務員(名古屋市役所)を経た異色の経歴。徳山工業高等専門学校准教授、米プリンストン大学客員研究員等を経て現職。市民のための哲学を実践する「哲学カフェ」を全国各地で開催。企業における「ビジネス哲学研修」も多数実施。メディアでも積極的に発信し、著書は百数十冊。YouTube「小川仁志の哲学チャンネル」でも発信中。

『悩まず、いい選択ができる人の頭の使い方』

著者:小川仁志

価格:1,540円(税込)

発行所:アスコム

子どもの深く考える力を育む“選択思考”

帰宅した子どもに学校での出来事を聞くと「普通だった」とだけ返事が返ってきて、感情や理由を話してくれない。好きなことや嫌いなことを聞いても「よくわからない」と言われる……。「うちの子は、深く考えるのが苦手だから……」と諦めている方もいるかもしれませんが、ものごとを深く考える力は日々の積み重ねで身につけることができます。

市民のための哲学カフェの開催や子ども向けの哲学入門書の執筆などを通じて、子どもが哲学にふれる機会をつくり出している哲学者の小川仁志さんは、「ものごとを深く考えることで、自分が本当に求めているものが見えてくる」と話します。

小川さん 「深く考えることによって、自分が本当に求めているものが何かという答えが見えてきます。その答えを見つけることが、まさしく“選択”であるわけです」

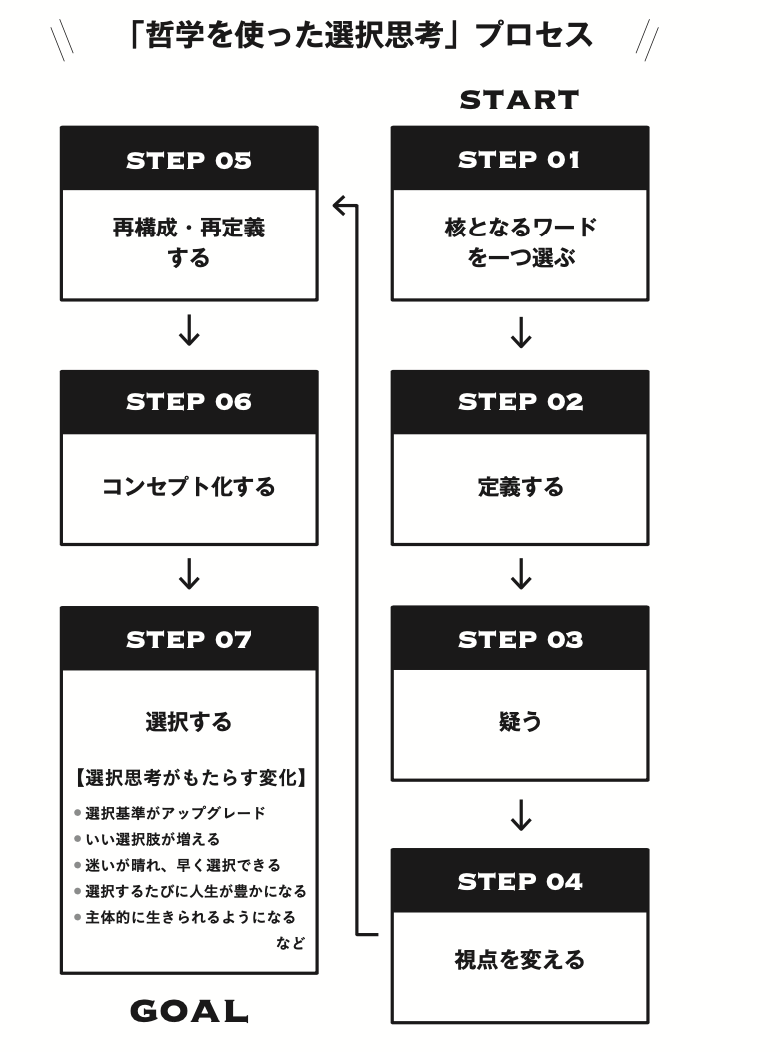

小川さんは、新著『悩まず、いい選択ができる人の頭の使い方』で、「哲学を使った選択思考」という考え方のプロセスを紹介しています。

同著では「哲学を使った選択思考」を意思決定の質を上げる大人向けの思考法として紹介していますが、じつはこの思考プロセス、子どもの悩みごとの解決や、「深く考える力」を育むきっかけにもなるというのです。

親子で「哲学を使った選択思考」をやってみよう!

「親子でアプリ診断をするような気持ちで選択思考を試してみて」と小川さん。選択思考を子どもと実践するときは、前回の記事で紹介した通りのプロセスで、次のポイントを踏まえて進めるといいそうです。「哲学を使った選択思考」を親子で行うときのコツは、ふだんの子どもとの接し方のコツとしても参考にもなるので、ぜひチェックしてみてください。

1. 「お手本を見せる」に徹する

小川さん 「親はあくまでもサポート役に徹しましょう。先生になってやり方を指導したり、“〇〇のように考えてみたら?”と視点を提供したりすると、価値観の押し付けになります。親の我慢が大切です。“私だったら〇〇と考えるな”など、手本を見せることに徹し、考え方ではなく、やり方だけ真似してもらいましょう」

2. 最後までできたら「よくできたね!」と声をかける

小川さん 「哲学に“正解”はありません。正しい解き方や答えにこだわらず、子どもが自分なりの答えに辿り着いたら、よくやったね! とその姿を認めましょう」

3. ネガティブな答えに辿り着いても、いったん受け入れる

小川さん 「途中でうまくいかなくても、失敗ではありません。私たちは自分の価値観でものごとに成功・失敗のレッテルを貼りますが、実際にあるのは出来事だけ。途中でうまくいかなくなったり、ネガティブな結論に辿り着いたりしても、いったん受け止めましょう。たとえば、勉強について選択思考で考えを深めているとき、“勉強は時間泥棒だ”という結論に達した場合でも、その答えは認めて、“じゃあ、時間泥棒にならない方法を一緒に考えよう”と話していけるといいですね」

4. ストップするのは“危険なとき”だけ

小川さん 「親が手を差し伸べるのは、危険なときだけです。たとえば、友達関係に悩んでいる子どもが、友人を傷つける、自分はもう生きていられないなどの結論に達したときは、もう1回やってみようか、ちょっとやり方を変えてみようか、と声をかけるといいでしょう」

親子の対話のきっかけに

小川さんのもとには、子どもと選択思考を実践した人から「これまで何を言っても聞かなかったのに、選択思考を使ってみたら、子どもが自分で考えて、気づくようになった」という声が寄せられているそうです。

小川さん 「子どもはものごとの見方が斬新で、思いこみにとらわれにくいので、おもしろい、新しい考えにたどり着くことがよくあります。親子で一緒に実践すると、子どものものごとのとらえ方が非常に参考になるはずです。最近は親も子どもも忙しくて、親子の対話の時間が少なくなっているとよく聞きます。そんな時代だからこそ、“哲学を使った選択思考”を親子の対話のきっかけに活用していただけたらうれしいです」

「思ってもみなかった考えに気づくのが哲学のおもしろさ」と小川さん。親子の会話に哲学と選択思考を、ぜひ取り入れてみてください!