“嫌われない”が一番大切

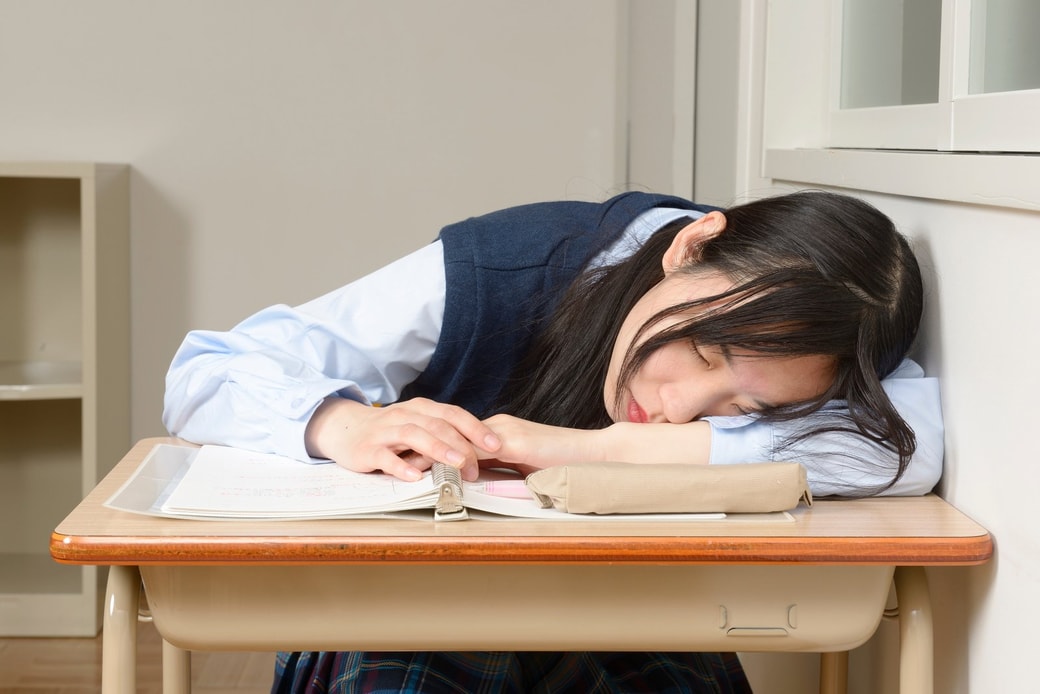

小5の娘の様子が最近少し気がかり。学校では友だちと仲良くしていて、家でも「大丈夫」と笑っているが、夜になると布団に入ってぐったり。開きっぱなしのタブレットをのぞくと、友だちとのチャットに「うん」「そうだね」とだけ返信。「言いたいこと言えてる?」と尋ねると「本当は違うけど、嫌われたくないから」と小さい声で呟く。

最近、学校やSNSの中で「空気を読みすぎて疲れている」子どもが目立つようになっています。

小学校高学年くらいになると、人間関係の機微を敏感に察知する力が急に高まっていくもの。

その結果、「友だちに嫌われないように」「輪を乱さないように」と、過剰に気を遣ってしまう子が少なくありません。

察し文化がもたらす「見えないストレス」

ここ数年「空気を読む」「相手の気持ちを察する」などの風潮がこれまで以上に重んじられているように感じます。

たしかに、これらは思いやりや協調性につながる大切な力です。

しかし、子どもが「察しなければならない」と思い込みすぎると、自分を後回しにするクセがついてしまうんですね。

例えば、

- 友だち同士のグループチャットでは、既読をすぐに返さなければ「冷たいと思われるかも」と不安になる。

- 意見が違っても「波風を立てたくない」とクラスの中心核の子の意見に合わせる。

- 興味のないオンラインゲームに参加しないと話についていけないので、約束の時間に必ず参加している。

ときに子どもは、大人の職場以上に強烈な人間関係のプレッシャーの中生きているのかもしれません。

さらに思春期は、「自分はどう見られているか」に敏感になる発達段階でもあります。

自己肯定感が揺らぎやすく、「嫌われないように」が最優先になりやすいんですね。

そうした心理が積み重なると、「自分の本音を言えない」「一人になるとぐったり疲れる」という状態につながります。

家庭は空気を読まなくてもよい場所に

空気を読まなければいけない文化に疲れている子の支えとなるのは、家庭での過ごし方にあります。

いくら「空気を読まなくていい」「好きに発言すればよい」と言っても、すぐに変わるのは難しいもの。

家庭で子どもが意識的に空気を読まなくてもいい経験を積めるように工夫することが大切です。

例えば、

- あえて空気を読まなくてもよい状況を作る:晩ご飯を自由に決めてよい。一緒にボードゲームをして親が大人げなく自由に振る舞う。

- 親自身が空気を読まない:夫婦間で多少わがままを言い合う姿を見せる。親自身の気分や気持ち、好みを口に出して伝える。

- 気持ちや考えを言葉にしたときに評価する:子どもが「本当はこうしたかった/こう思っていた」と話してくれたとき、「言ってくれて助かった」と伝える。

子どもにとって最も安心できるのは、「親は自分を条件付きではなく、そのまま受け入れてくれる」という感覚です。

外の世界で空気を読みすぎて疲れたとき、家でだけはリラックスできる。その体験こそが、子どもの心を守り、長い目で見て人との関係に疲れすぎない力を育てていきます。

社会で生きていく中では、我慢したり察したり相手の気持ちを慮ることがどうしても求められます。家では親子互いにわがままを言い合い、自由に過ごしていけるといいですよね。