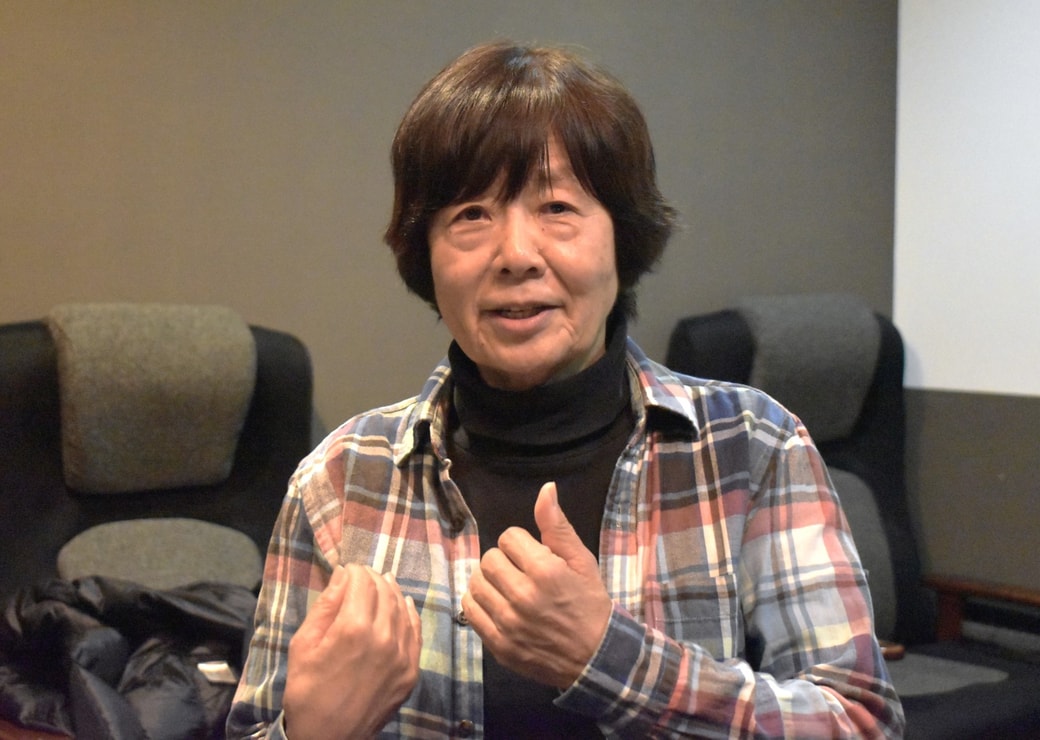

映像ジャーナリスト・映画監督 熊谷博子さん

東京都出身。1975年より番組制作会社のディレクターとして、戦争、麻薬などの社会問題を追ったドキュメンタリーを多数制作。85年にフリーの映像ジャーナリストに。1991年に40歳で出産。長女の土井かやの氏は、映画「かづゑ的」の助監督を務めた。

8年間120時間

長嶋の療養施設「長島愛生園」で80年以上暮らす、かづゑさんこと宮﨑かづゑさんとの出会いは、信頼する女性医師の友人から「何が何でもかづゑさんに会ってほしい」と懇願されたことがきっかけ。「非常に忙しい時期でしたが、この方の『何が何でも』は、ハズれたことがない。何とか都合をつけて会うことにしました。そこですでに出版されていた『長い道』というかづゑさんの本を読んだんです。」と続ける。

「どれだけ差別され、世間と戦ったか…という内容だと思い込んでいたら、そうじゃなかった。『いかに自分が祖父母や両親に愛されてきたか』という感謝の思いや病気になったことで家族を悲しませたことが心苦しい』という思いが記され、また療養所に来た日のこと、ご主人との何気ない日常が瑞々しい言葉で綴られていたことに心がね、動かされたんですよ。」

出典:www.beingkazue.comかづゑさんの本を広げながら一節を読み、話を聞く熊谷監督(左)

出典:www.beingkazue.comかづゑさんの本を広げながら一節を読み、話を聞く熊谷監督(左)

初対面の日はご主人の孝行さんとともに2、3時間を過ごした。そのときに「作品にするしないは度外視して」記録として残したいと思い始める。

しかし、元患者の方々は、今までに何度も憐みの声や本人にとって悲しい言葉を掛けられた経験から、取材や映像記録に敏感になっているという話も耳にしていた。

後日、かづゑさんは「あの人ならいいわ」と快諾する。熊谷監督は、許されたことに深い感謝の念を抱きつつ、再度長島へ向かう。その時かづゑさんから「ありのままの自分を撮ってほしい。裸も撮ってほしい。」と、覚悟とも取れる思いを告げられる。その言葉の重みに姿勢を正すと、打って変わって「キレイに撮ってね。」と茶目っ気たっぷりにかづゑさんは、中島カメラマン(男性)に注文を付けた。

その時から8年間120時間の熊谷監督の伴走がスタートする。

映画「かづゑ的」のこと

映画「かづゑ的」のなかで、かづゑさんの入浴の場面は序盤に出てくる。手足の指が無いだけではなく、かづゑさんの右足は19歳の時に膝から下を切断されている。正直に言うと見る前には「怖い」と思ったが、実際に目にすると、その姿は実に神々しい。失った指はミロのビーナスかのようなある種の圧倒的な「美」の模範に見えた。「ちっとも怖くない」のと同時に「かづゑさんの魂に見合う言葉が見つからない」のを悔しいと思った。

出典:www.photo-ac.com収容者はここから長島愛生園へ入所した。

出典:www.photo-ac.com収容者はここから長島愛生園へ入所した。

長島愛生園収容桟橋。

当然のことながら裸を見せることには誰しも抵抗がある。しかし「記録に残してほしい」と、たった1度しか会っていない熊谷監督に言ったかづゑさん。その決意、今までの人生への思い…さまざまな感情を想像すると、胸がいっぱいになった。

かづゑさんに見合う言葉が無い。

かづゑさんの80年をどう表現したらいいか、とても悩んだ。

「素晴らしい」も「凄い」も失礼なんじゃないか、ふさわしい言葉が見当たらないほど、その人生は壮絶だけれど美しい。そのことを熊谷監督に伝えると「ホントにそう!そうなんです。かづゑさんを表現する言葉が見つからないのよ。」と大きくうなづきながら仰った。

出典:www.photo-ac.com長島愛生園歴史館

出典:www.photo-ac.com長島愛生園歴史館

もう少し映画の話を続けたい。

10歳で施設に入所したかづゑさん。当然ながら入居者同士は24時間365日の生活を共にする。病気の進行が早かったかづゑさんは、身体が不自由になり、当番や施設での分担をこなすのが厳しくなっていく。先輩からは歩き方をからかわれたり、嫌味を言われる。そんな壮絶ないじめの告白の隙間に、熊谷監督の「うん…うん…」という優しく包容力のある声が緩衝材のようにはまり込む。この声がまるで90代のかづゑさんの母のようだった。

元患者の日常を描いた作品

出典:www.beingkazue.comご主人の孝行さんと福岡へ野球観戦に行ったかづゑさん。

出典:www.beingkazue.comご主人の孝行さんと福岡へ野球観戦に行ったかづゑさん。

「どこを見て信じてくださったのかはわからないけど、実際に『ここまで聞いて撮ってもいいのかしら』と思うようなお話も全てしてくださいましたね。ご本人も言うように『患者は決して絶望なんかしていない』ということ、普通の日常を送っている、ということを伝えたい一心だったんでしょうね。」そう熊谷監督は、かづゑさんの心情を思い図った。

ハンセン病への偏見

2024年4月5日に「ハンセン病「偏見ある」35% 「差別現存、深刻な状況」―初の意識調査・厚労省」との記事が時事ドットコムニュースによって報じられた。まだまだハンセン病への偏見は残っていることがわかった。現代の日本では発症したとしても早期発見・早期治療によって後遺症を残すことなく治癒することが可能となっているにもかかわらず、理解が進んでいないことをこの数字が示している。

「新聞記者になりたかった」

熊谷監督は原爆や炭鉱などのドキュメンタリーを制作する映像ジャーナリストとして活躍中。作品には戦争や麻薬などの社会問題や差別の構造に踏み込んだ作品が多い。

「そもそもどんなきっかけで映像の世界へ?」と聞くと「もともとは新聞記者になりたくて。小学生の時に講談社の『少女記者バルバラ』という本に夢中になったのがきっかけで、次は中学の図書館で『少女記者ペギー』というアメリカの物語を読んで記者への夢が広がりました。流石アメリカ!と当時に思ったのは、ペギーの先輩が結婚を機に仕事を辞めるんですが、ペギーは結婚後も仕事と家庭を両立してゆくストーリーだったこと。私の方は実際には大学卒業後に女性記者を採用する新聞社が少なかったことから、ドキュメンタリーの制作会社に入りました。」

右手にカメラ、左手にこども

熊谷監督のWikipediaには「右手にカメラ、左手にこども」をモットーにしている、という一文がある。1991年に40歳のときに出産した長女のかやのさんは「近所のおうちに夜まで預けられたり、撮影の現場にも行きました。いつも誰かが気を配ってくれて、取材先のご家族の子どもと間違えられたりとか(笑)色んな思い出がありますね。父も先進的な考え方の人で、よく世話をしてくれました。」と思い出を語ってくれた。

出典:www.hirokokumagai.com朝日ニュースター フリーゾーン2000『知花家の沖縄 「日の丸」焼き捨てと「象のオリ」』

出典:www.hirokokumagai.com朝日ニュースター フリーゾーン2000『知花家の沖縄 「日の丸」焼き捨てと「象のオリ」』

熊谷監督は「私の仕事はその成果を後で作品として見てもらうことができたので、理解をしていただきやすかったと思います。保育園やご近所の方には本当にお世話になりました。」と感謝の言葉を口にした。まさに中学生の時に憧れた少女記者ペギーそのものである。

元患者も普通の人

そんな熊谷監督がかづゑさんを「ごく普通の人」として付き合ってきた、というのがよくわかるシーンがあった。あるオペラ歌手がかづゑさんの著書を持参して以前からファンだった、と打ち明ける場面。場所はコンサートの行われたホールの楽屋のような場所。熊谷監督は、かづゑさんに「サインをして差し上げたら」と促す。実はこの時のことを「かづゑさんに指が無いということを忘れていた。」と後に告白している。それほどまでにかづゑさんとの関係は自然な距離感だということ。

その場面の続きでは、かづゑさんはペンをなんとか手に固定して、時間をかけて本に名前を書く。そしてそのあとに「お見苦しいところをお見せしました。」と歌手や周りの人たちに、穏やかに微笑んで頭を下げる。その振る舞いの品格に圧倒され、スクリーンの前のこちらまで恐縮してしまった。

映画を見る前には、ハンセン病やその元患者さんのことを未知がゆえに「怖い」と感じていたが、見終わるとかづゑさんの生き方、力強い言葉に心が奪われる…という、意識が180度転換する119分の心の旅をこの作品で経験した。

事実は時に残酷だが、それぞれの境遇で真摯に生きる人はそれぞれが全て美しい。

熊谷監督はこれからも「うん、うん…」と誰かの傍らで優しく頷きながら様々な人の人生に寄り添い、ノンフィクションを描き続けるだろう。

映画「かづゑ的」

監督・プロデューサー: 熊谷博子

ナレーション・朗読:斉藤 とも子

撮影:中島 広城

録音・撮影:奥井義哉

助監督・撮影:土井 かやの

編集:大橋 富代 (J.S.E.)

映像技術:柳生 俊一

整音・ミックス:小長谷 啓太 プロセンスタジオ

ドローン撮影:浦志 健吾

制作デスク:長澤 義文

音楽:黒田 京子

エンディングテーマ:喜多直毅

英語版制作:ジャン・ユンカーマン Passo Passo

バリアフリー版制作:Palabra

協力:国立療養所 長島愛生園 みすず書房

助成:文化庁文化芸術振興費補助金 (映画創造活動支援事業) 独立行政法人日本芸術文化振興会

公益財団法人笹川保健財団

題字・宣伝美術:安倍 大智

関西宣伝:松井 寛子(風まかせ)

宣伝:きろくびと

配給協力:ポレポレ東中野

製作・配給: オフィス熊谷

2023年|日本|119分|D C P|ドキュメンタリー

©Office Kumagai 2023 beingkazue.com

お問い合わせ 〈配給〉 オフィス熊谷 (土井) Email: info.hirokokumagai@gmail.com