教えてくれたのは……三宅香帆さん

文芸評論家。京都市立芸術大学非常勤講師。1994年生まれ。京都大学大学院卒。京都天狼院書店元店長。著作に『人生を狂わす名著50』(ライツ社)『(読んだふりしたけど)ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法』(笠間書院)『文芸オタクの私が教える バズる文章教室』(サンクチュアリ出版)『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社新書)『「好き」を言語化する技術 推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しかでてこない』(ディスカヴァー)など多数。

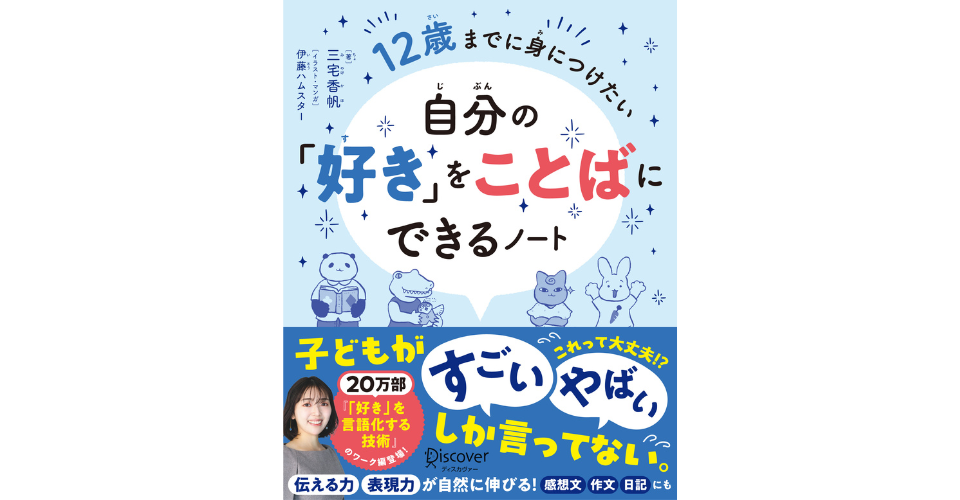

『自分の「好き」をことばにできるノート』

著者:三宅香帆

イラスト・マンガ:伊藤ハムスター

価格:1,540円(税込)

発行所:ディスカヴァー・トゥエンティワン

「言葉にすることの楽しさ」を知ってほしい

文芸評論家として、さまざまなメディアで活躍されている三宅香帆さん。『好きを言語化する技術』は、好きな人・作品についての感動や思いを自分の言葉で伝える力を磨く秘訣が詰まった、話題の書籍です。

そして、そのジュニア版となるのが、『自分の「好き」をことばにできるノート』。より実践的に取り組めるようワークシート形式で構成されており、子どもだけでなく、幅広い年代の方にもおすすめできる1冊。「言語化することの楽しさを知ってほしい」という三宅さんの想いが込められています。

三宅さん「『好きを言語化する技術』の反響の中で、『自分自身も使いたいけれど、子どもの言語化能力のほうが気になる』という親御さんからの声を多くいただきました。そのため、お子さんも手に取りやすいジュニア版として、『自分の「好き」をことばにできるノート』を出版させていただくことになったんです。

好きなことや自分の感情を言葉にする機会が、日常の中で少ないのではないかと感じていたので、学校の作文などとは違った形でその機会を提供できたらなと。まずは『好きなことや感情を言葉にしていいんだ』と知ってもらえたらいいなと思っています。“12歳までに身につけたい”とタイトルにありますが、大人の方にもぜひ使っていただけたらうれしいです。」

大切なのは、子どもの「好き」を否定しないこと

子どもの言語化能力を磨くためには、親はどのようなことを意識するとよいのでしょうか。子どもの「好き」を引き出すためには、言葉を否定しないことが大切なのだと、三宅さんはおっしゃいます。本を選ぶ際のアプローチにも、この考え方がポイントになるそうです。

三宅さん「大人はつい、『子どもにこうあってほしい』と思いがちなので、好きなものに関しても『こっちのほうがいいんじゃない?』と言ってしまうこともあるかもしれません。でも、お子さんの『好き』を引き出すためには、できる限り相手の言葉を否定しないことが重要だと思っています。

例えば本の内容に関して言えば、子どもが読む本は、どの時代でも大人から見ると『あまりいい本ではないな』と思われることも多いですよね。 内容が少し下品に見えたり、刺激が強すぎると感じたりして、『もっとこういう本を読んでほしい』と思うこともあるかもしれません。そうした場合でも、あまり否定しすぎないことが大切だと考えています。」

「自分の感情を大事にする」体験が言語化につながる

「好き」について言葉にできるようになると、自分の気持ちも伝えやすくなる、と三宅さん。感情を表現できると得られるメリットについて伺いました。

三宅さん「好きなことをきっかけに、自分の考えや感じていることを言葉にしようとする選択肢が生まれると、それまで説明できなかったこともできるようになると思います。そのとき、大人がお子さんに『自分の気持ちを言っていいよ』と伝えるよりも、お子さん自身の中で『感情を言葉にしたら聞いてもらえるんだ』と実感する体験をすることが大切だと思います。

好きなことを言えるようになったら、嫌だと思うことも自然と言いやすくなると思うんです。嫌なことを嫌だと言えるようになると、『自分はこういう人間なんだ』と相手に伝えやすいですし、それが自分を守る手段にもなります。

特に小学生のうちは、先生や周りから『こうしなさい』『ああしなさい』と言われることも多い年代。だからこそ、しっかりとお子さんの話を聞いてあげることで、自分の感情を大事にする体験をしてもらうことが必要だと感じています。」

言葉を生み出す場面でAIに頼ることも増えている今、自分の言葉で表現する力は個性を守る鍵になるそうです。次回の記事では「AI時代だからこそ磨きたい言語化能力」について、お話を伺います。