何で学んでるか、考えてる?

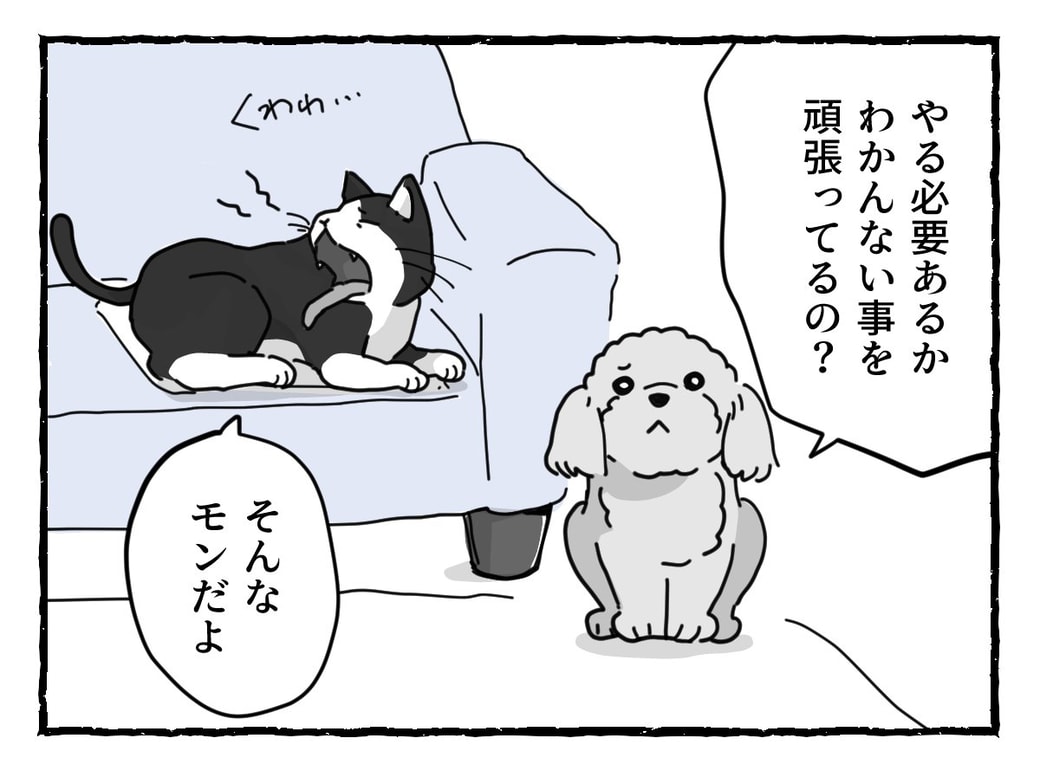

やる必要あるかわかんない事を頑張ってるの?

皆さんは学校で学んだことで、大人になっても「勉強しておいて良かった!」と思えたものってどれぐらいあるでしょうか。

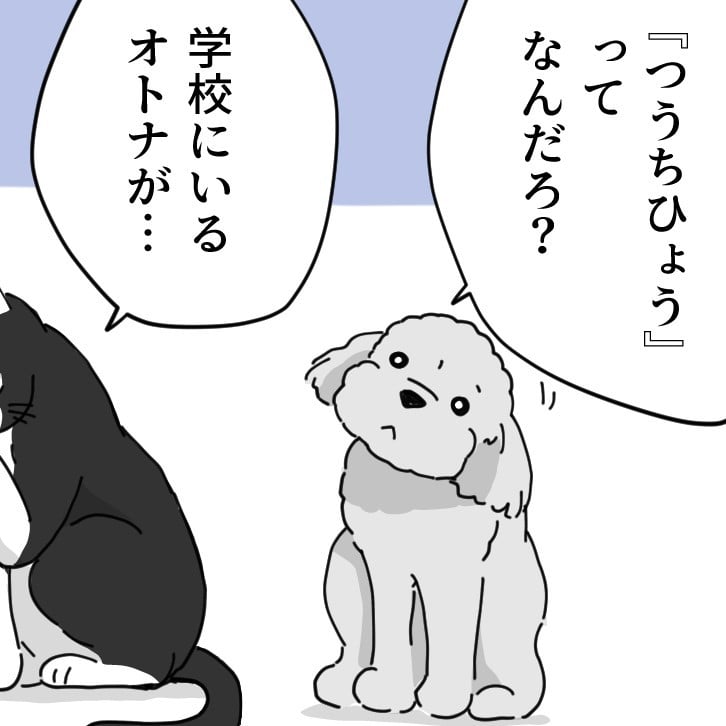

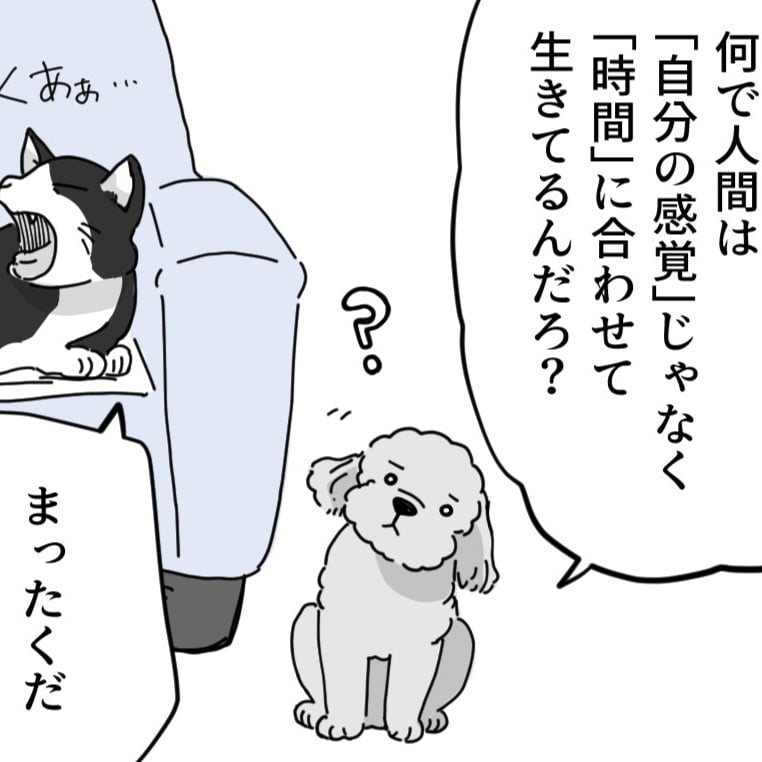

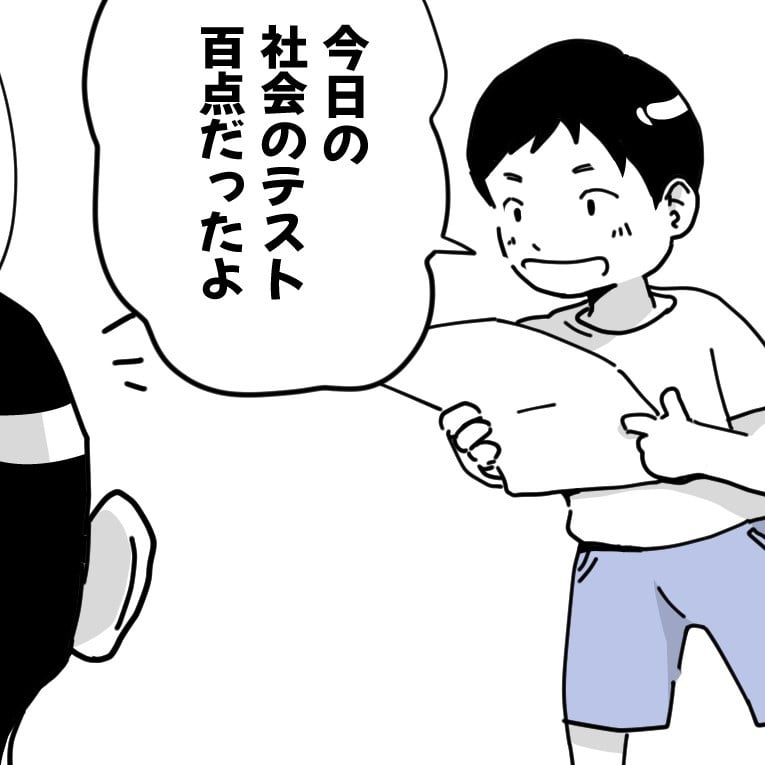

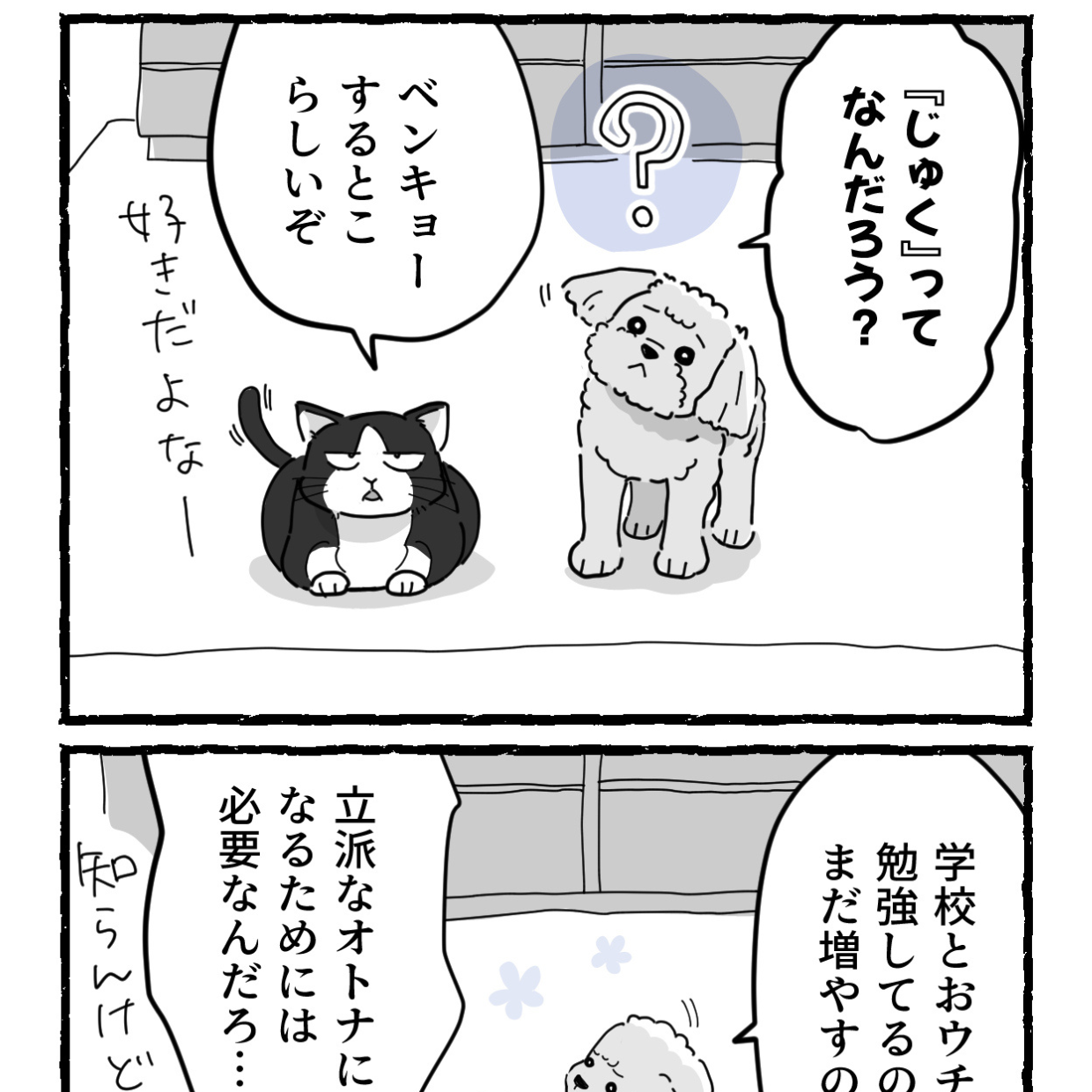

小学校低学年の勉強は日常的に使う知識であるものも多く、これぐらいは出来るようになっておいたほうがいいだろうなー…と思うものも多いのですが、高学年になると(何のための勉強なんだ?)と、疑問に感じる内容も多くなってきます。

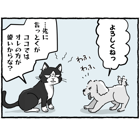

先日、高学年の長女が【最大公約数】を習ったと言っていました。

何十年ぶりかに聞いたな…と思ってしまったほど、日常では出てこない言葉ですよね。

過去、私は建築設計の仕事をしていたのですが【サイン・コサイン・タンジェント】を使う状況になったときに「こういうときに使うのか…」と感動したことを覚えています。

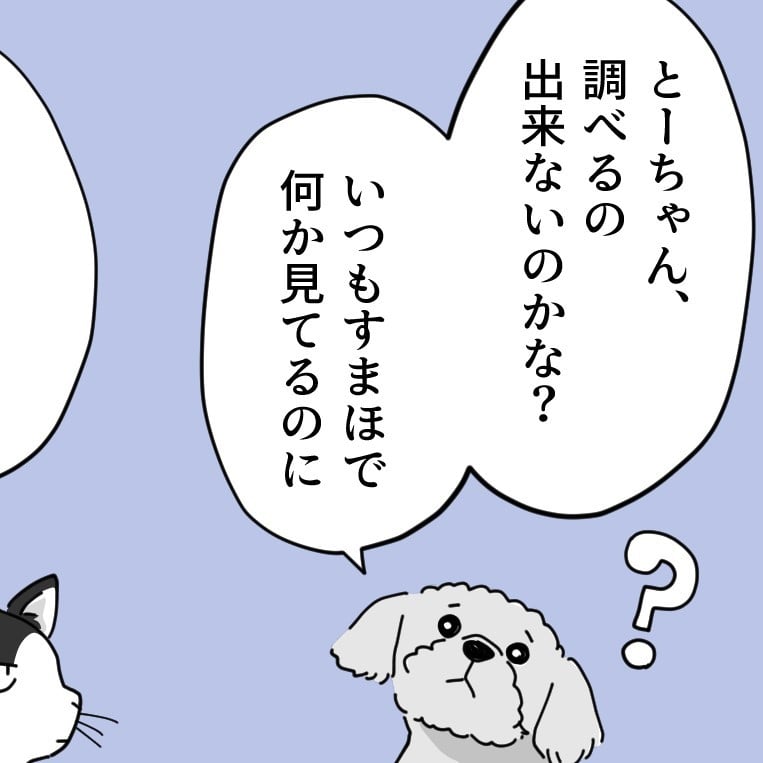

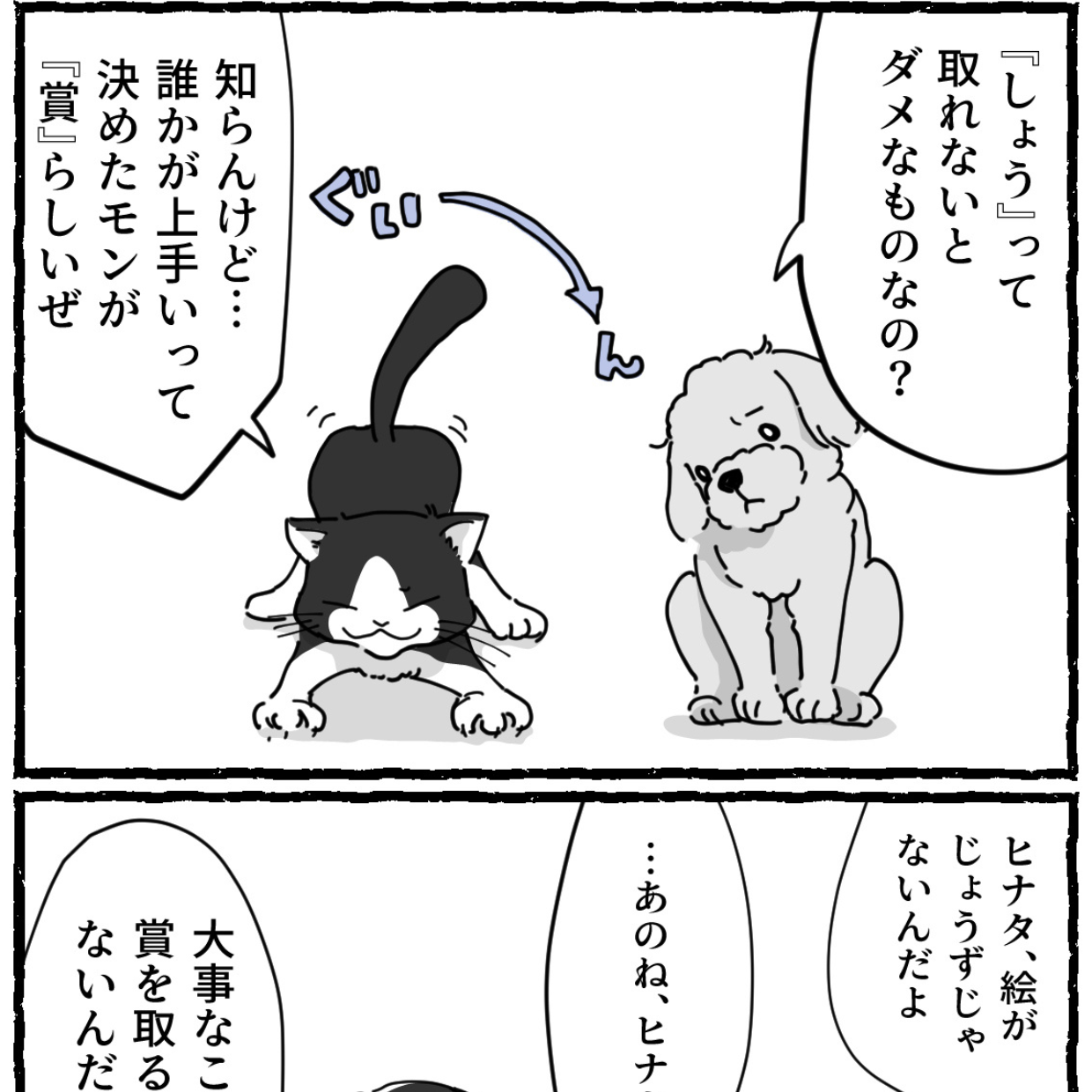

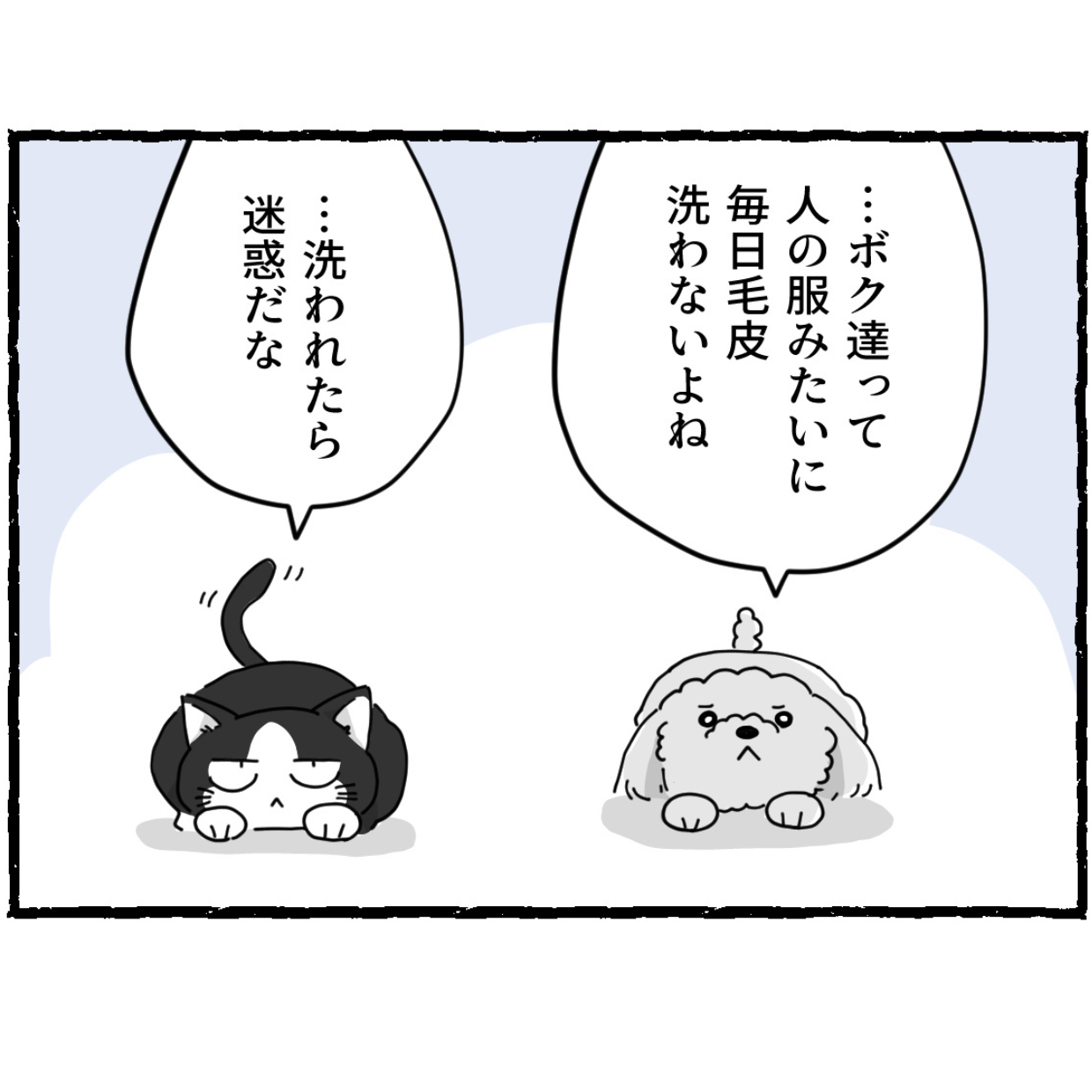

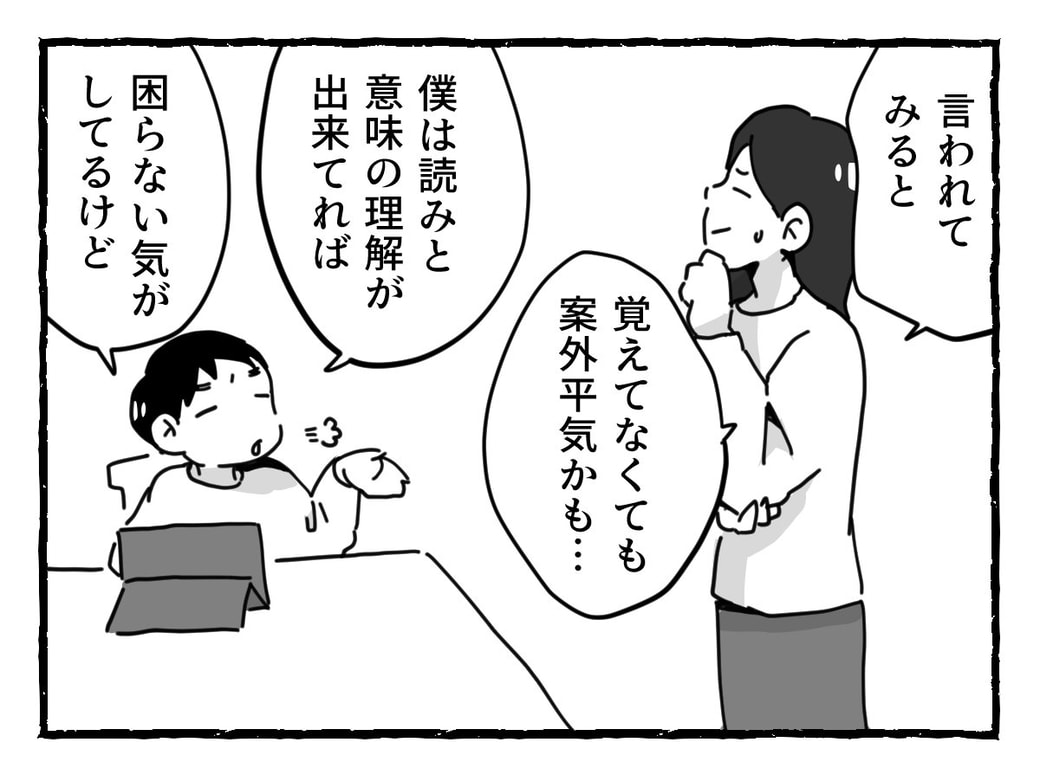

このように『日常ではほぼ役立たない勉強』というのは色々あります。これからはAIがほとんどの知識を網羅しデータベース化されていくでしょうから『将来使うのか?』という点で考えると大半の勉強は『必要ないもの』になるかもしれません。

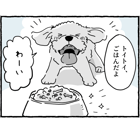

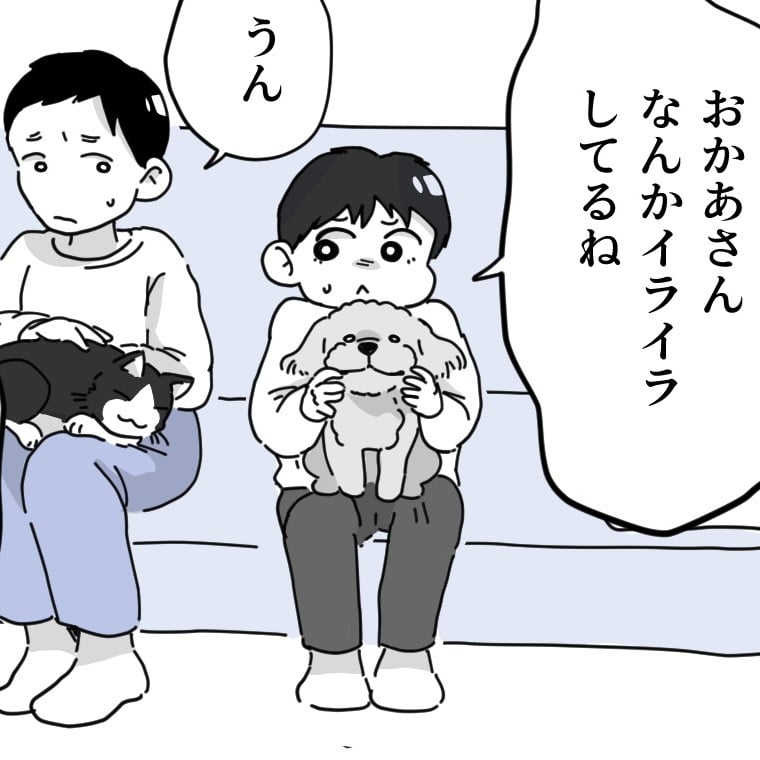

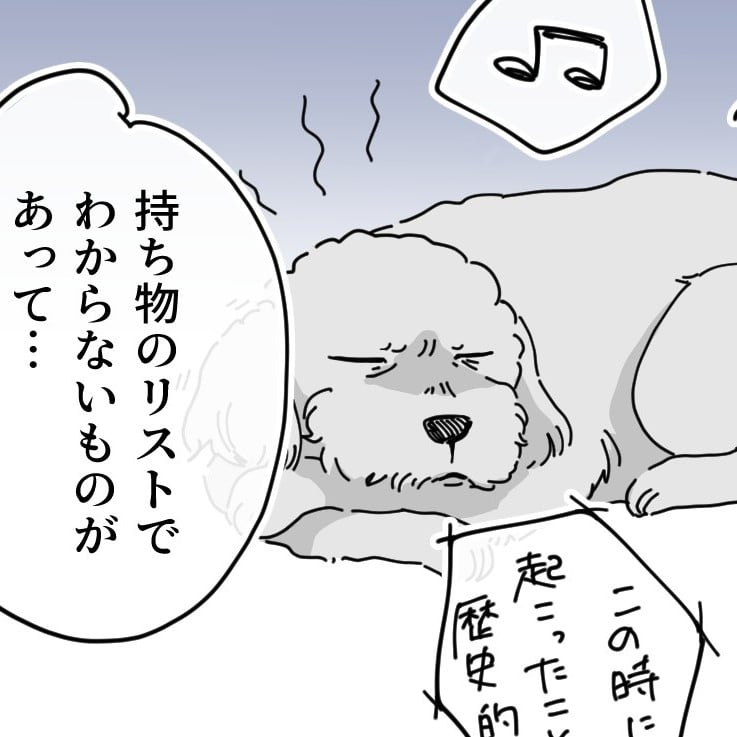

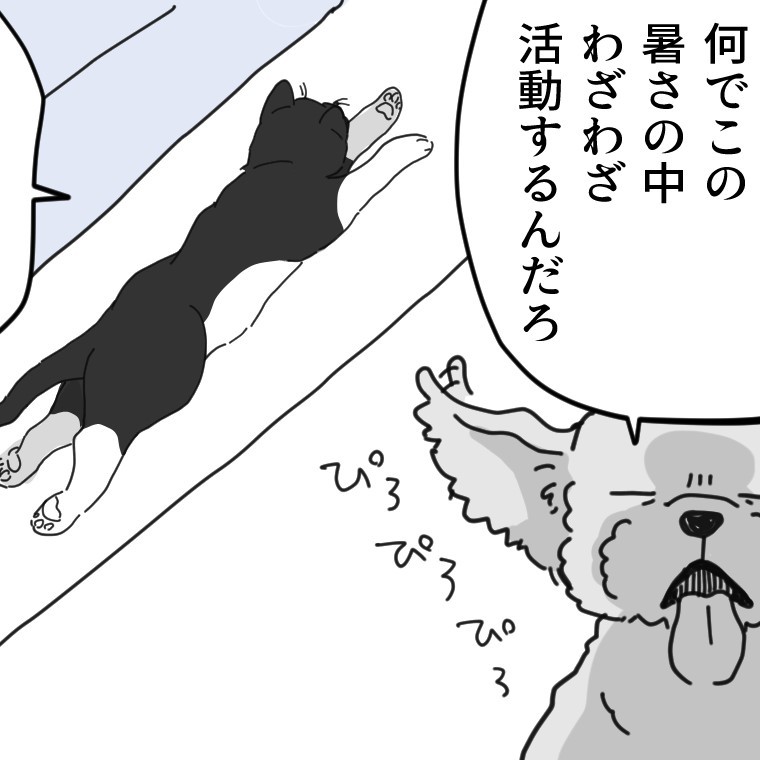

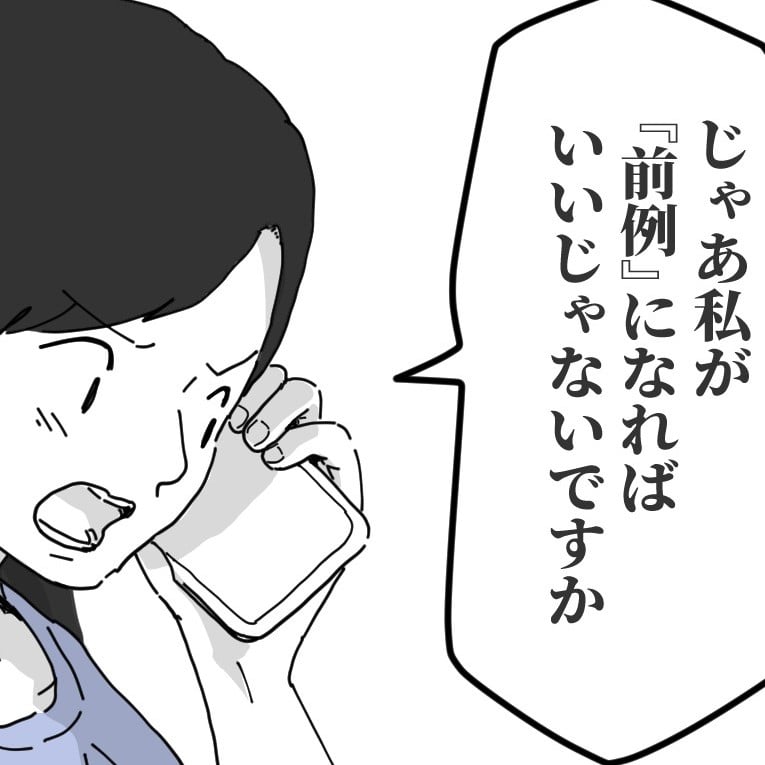

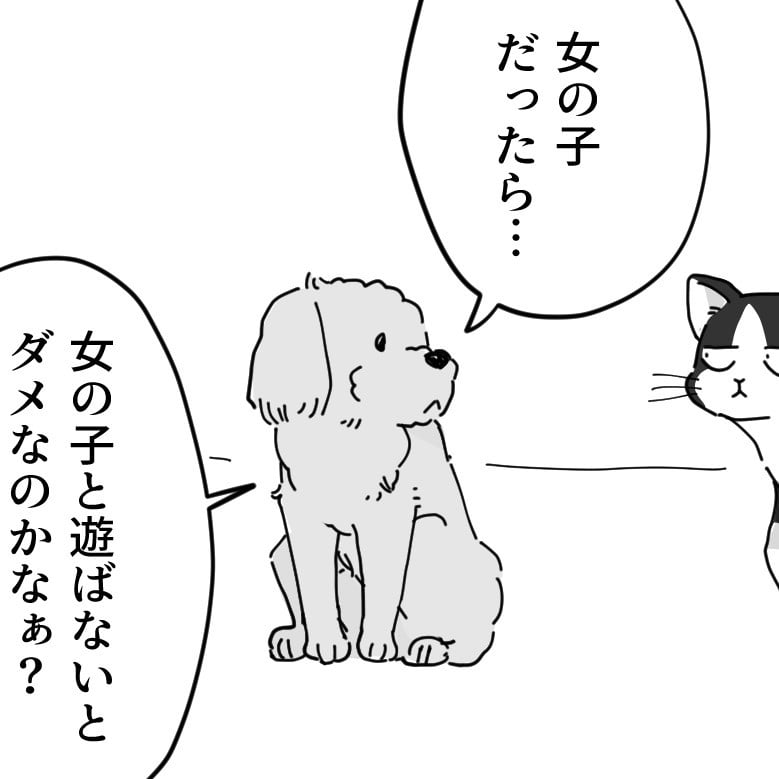

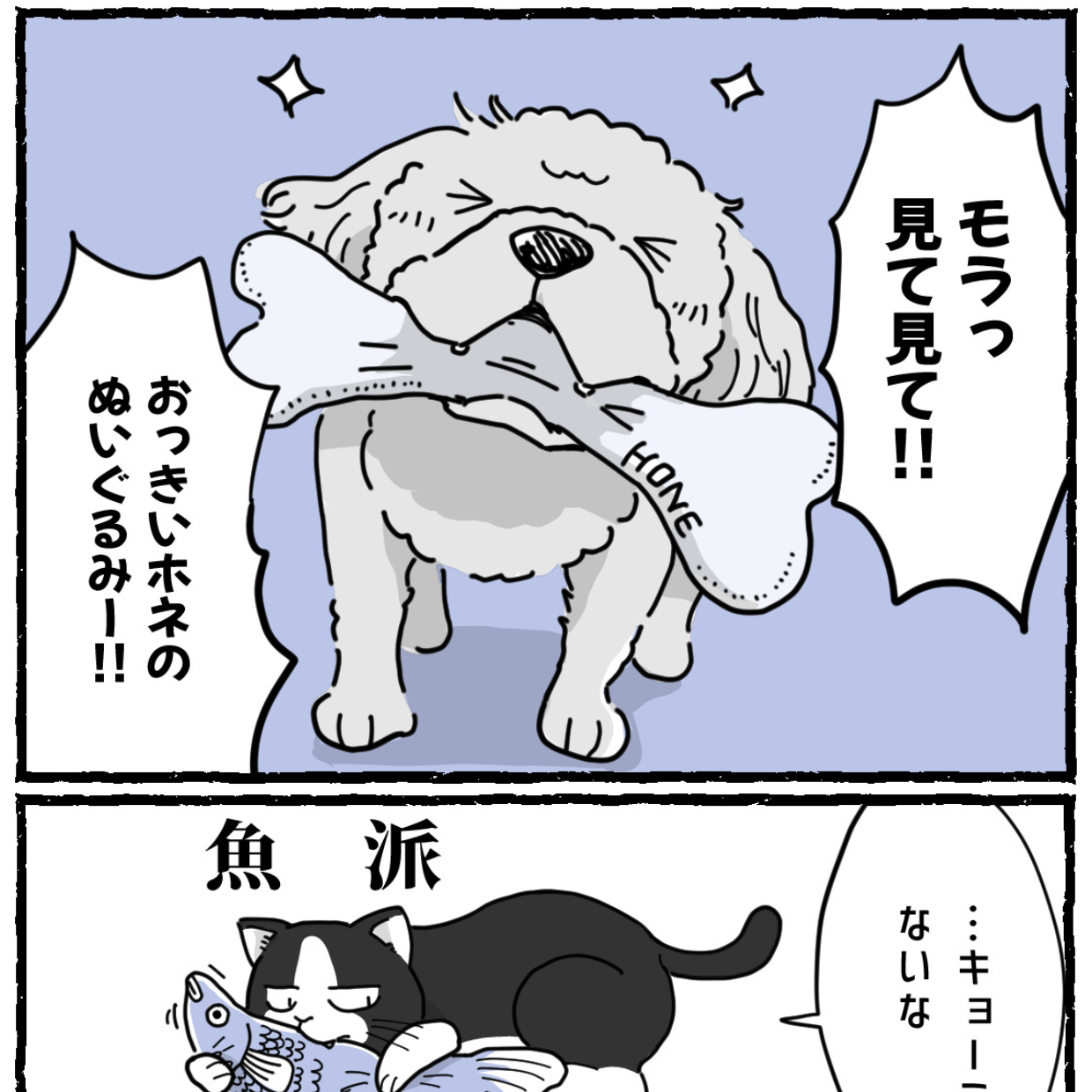

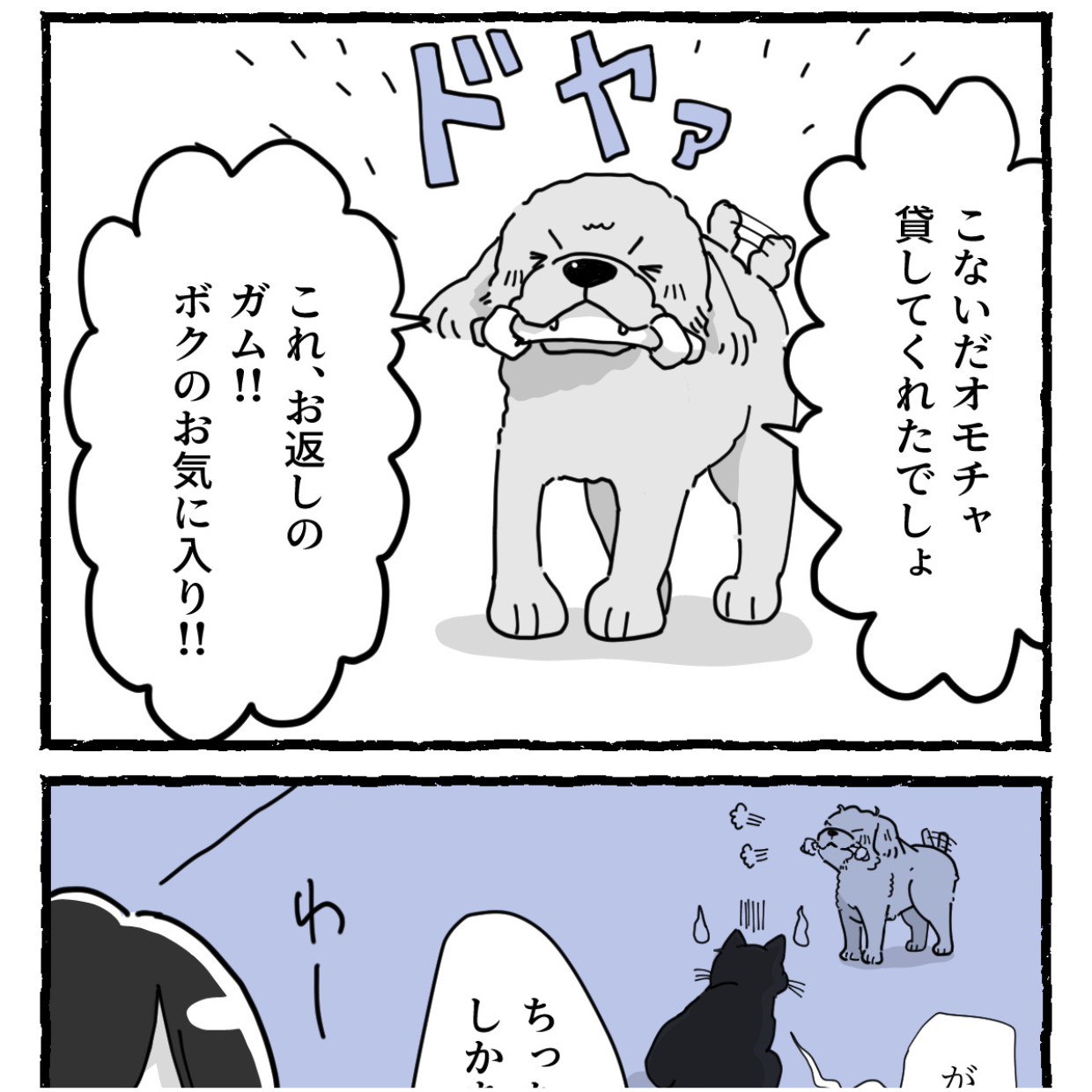

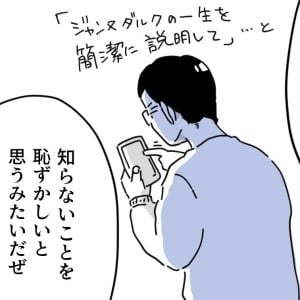

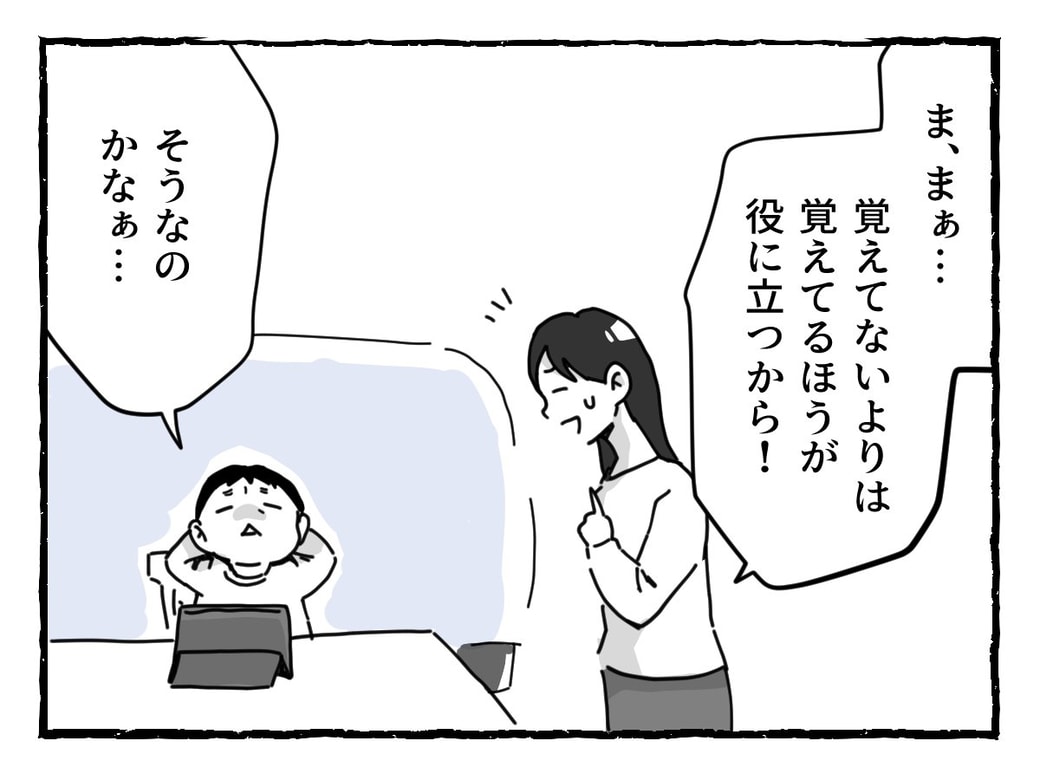

今回のお話の漢字の書き取りも同様です。手元のスマホですぐに調べられる漢字を必死で暗記することは、必要ないと思われても仕方ないことです。

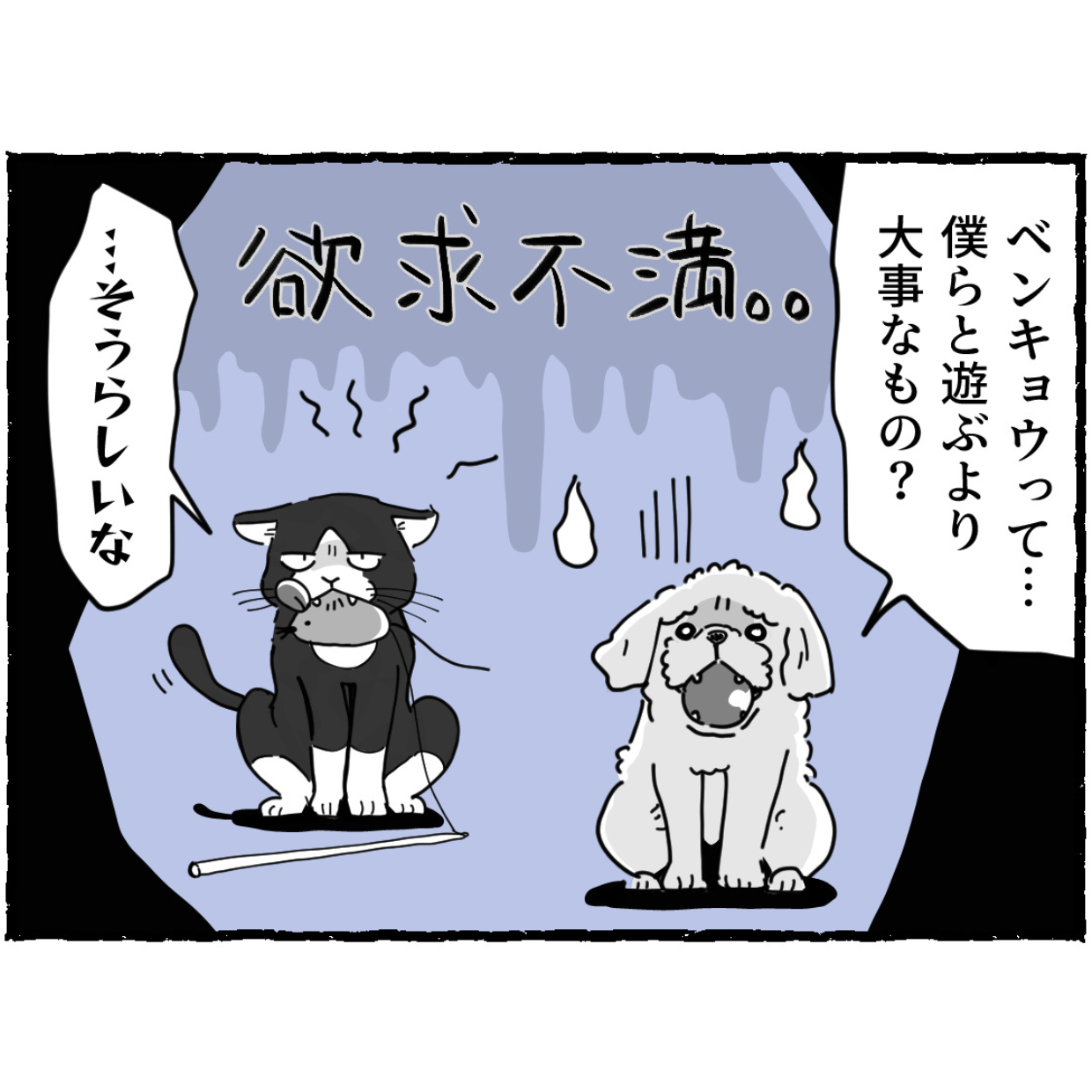

では…『必要ないなら勉強はしなくていい』のでしょうか。

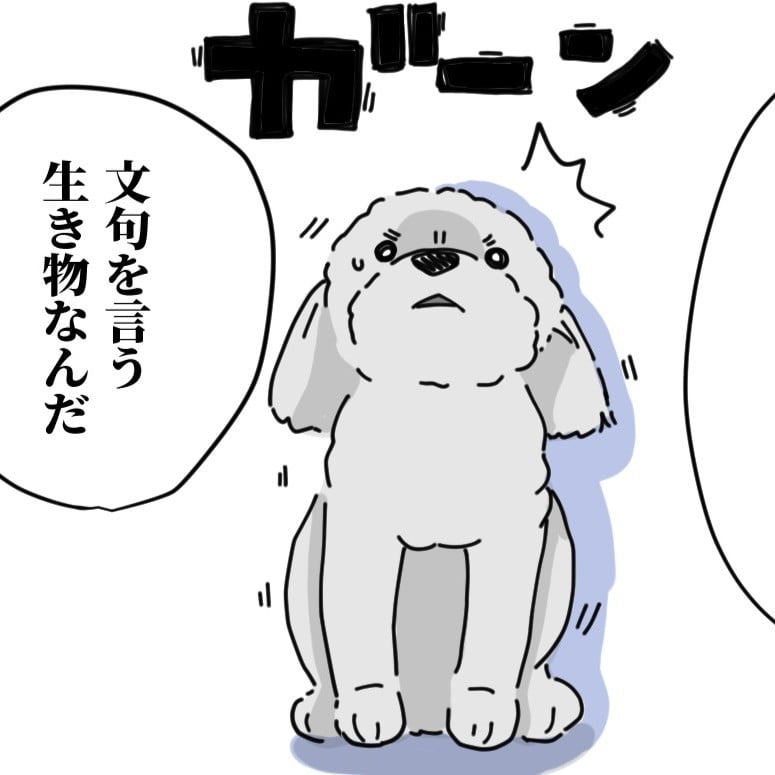

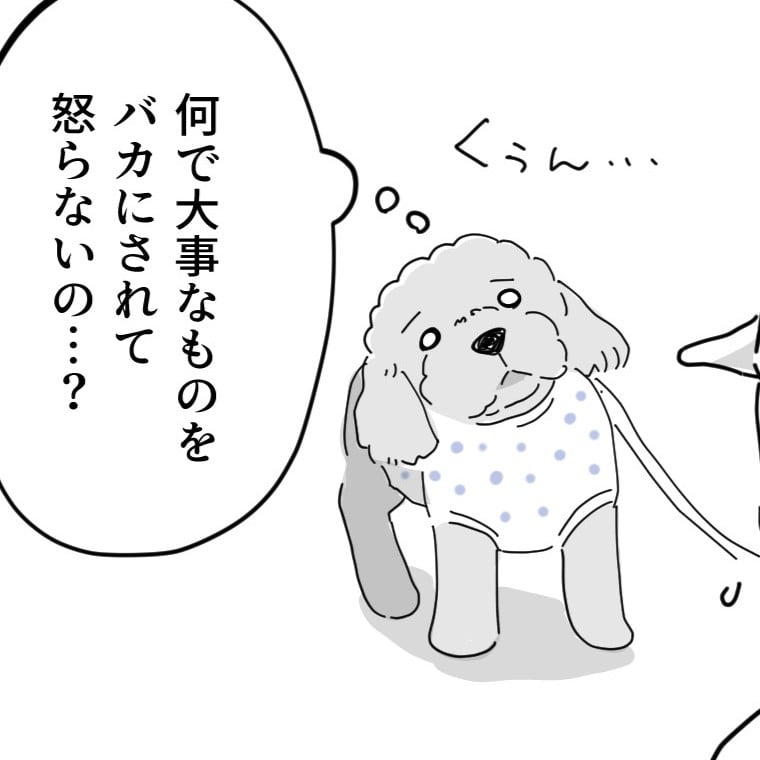

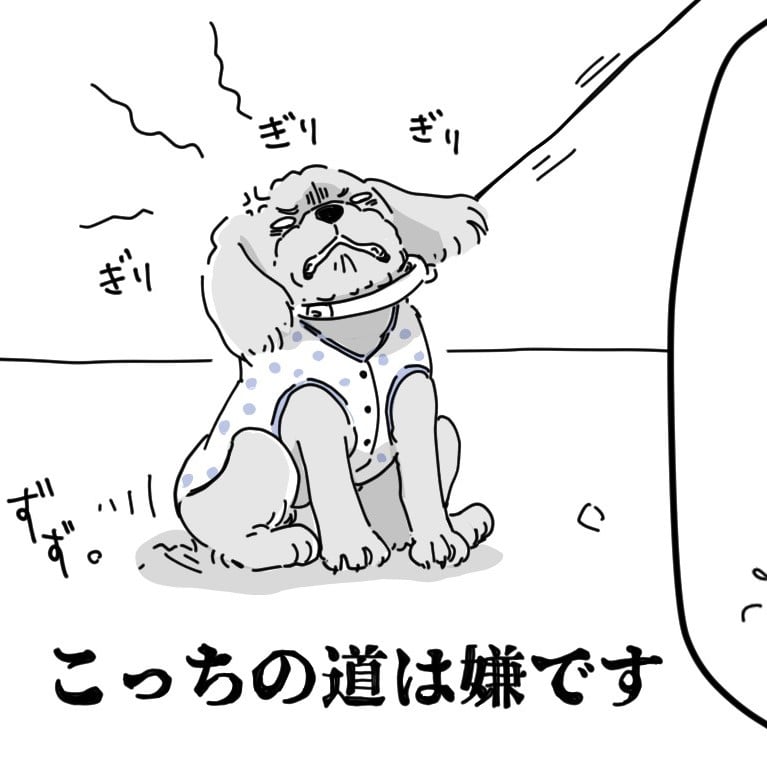

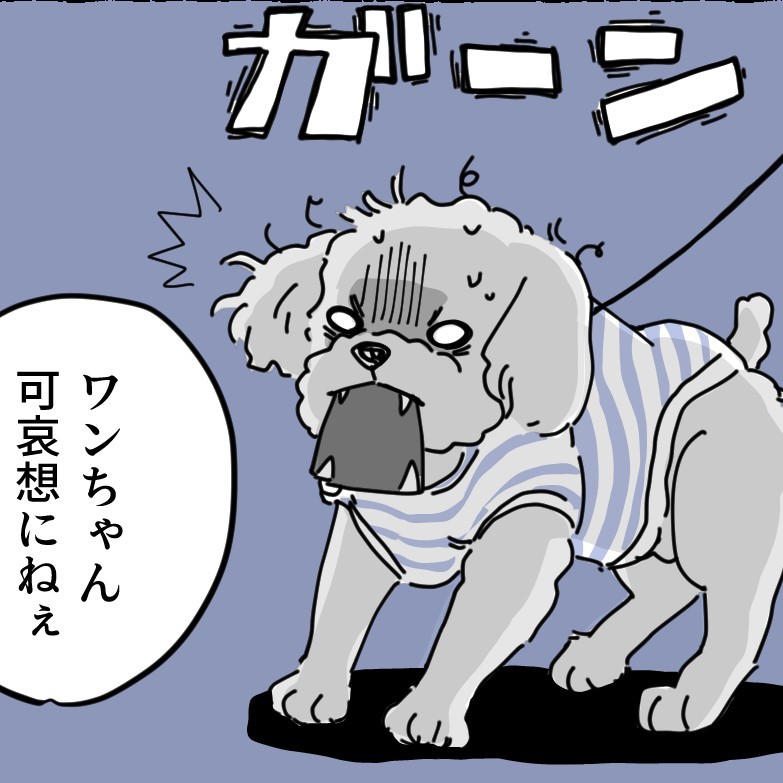

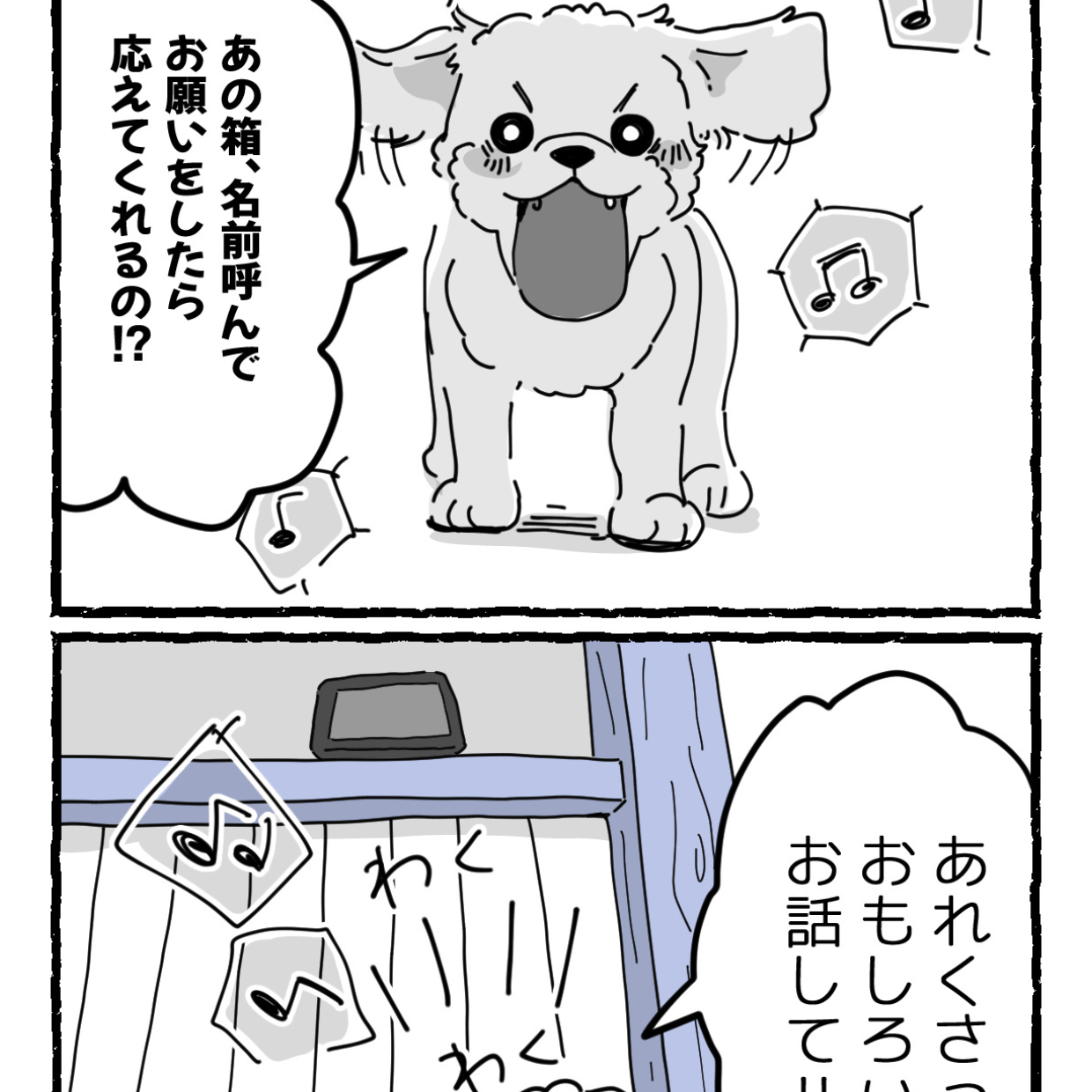

4歳ぐらいの子どもは、何が必要で何が必要じゃないなんて考えずに「なんでこれはこうなの?」と何でも知りたがり、やりたがります。人は本来、言われなくてもいろんなことを知りたくなる生き物です。いつの間にかその意欲が消えてしまうのは、学びが自発的な面白いことではなくなり、強要されるつまらないものになるからではないかと私は考えています。

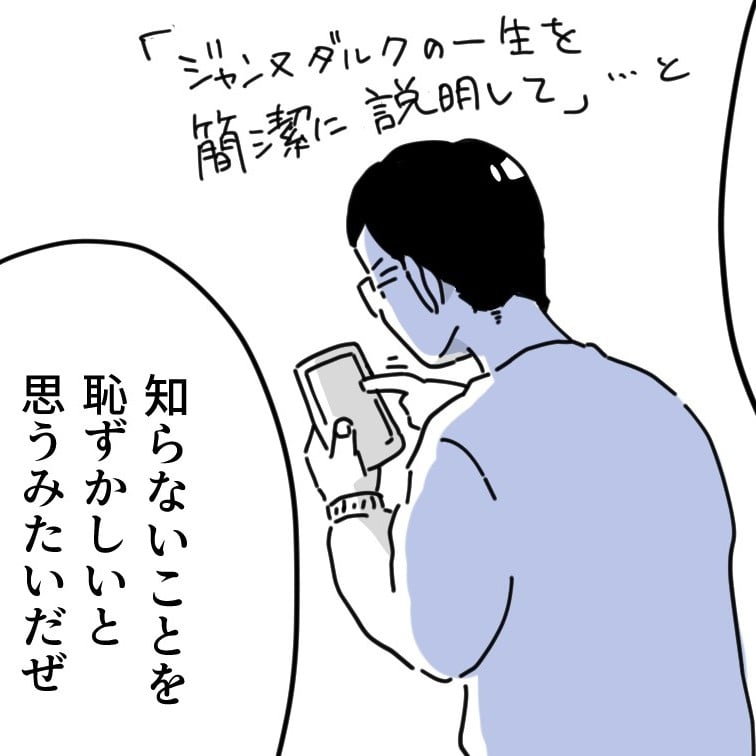

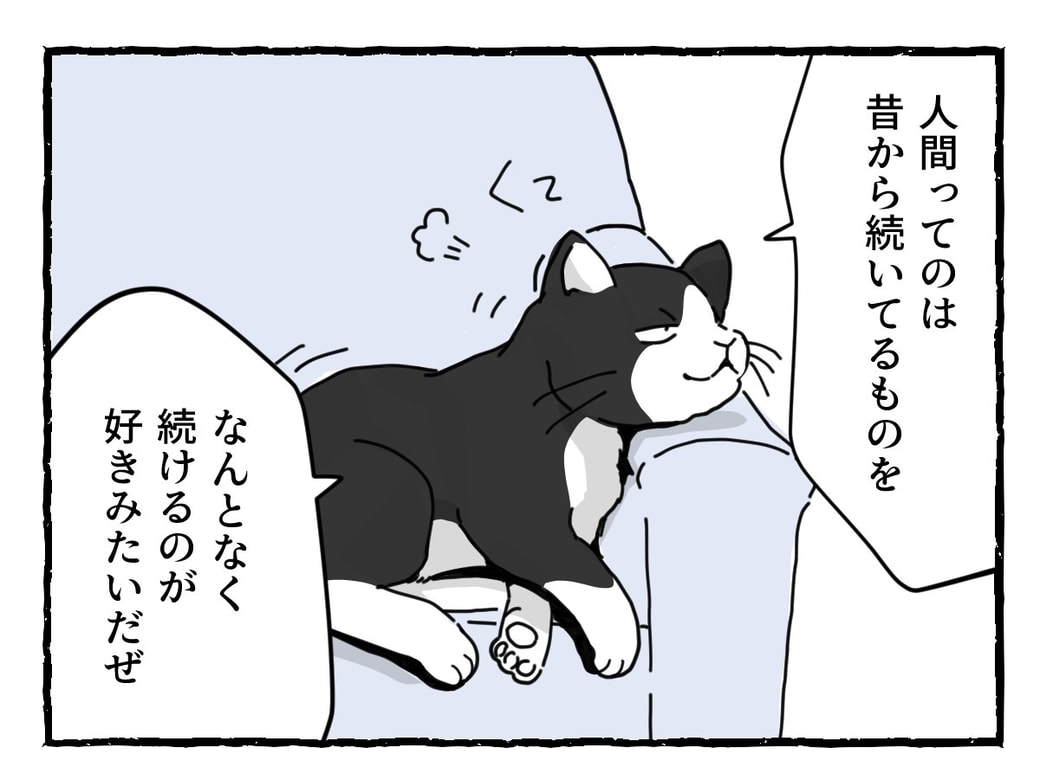

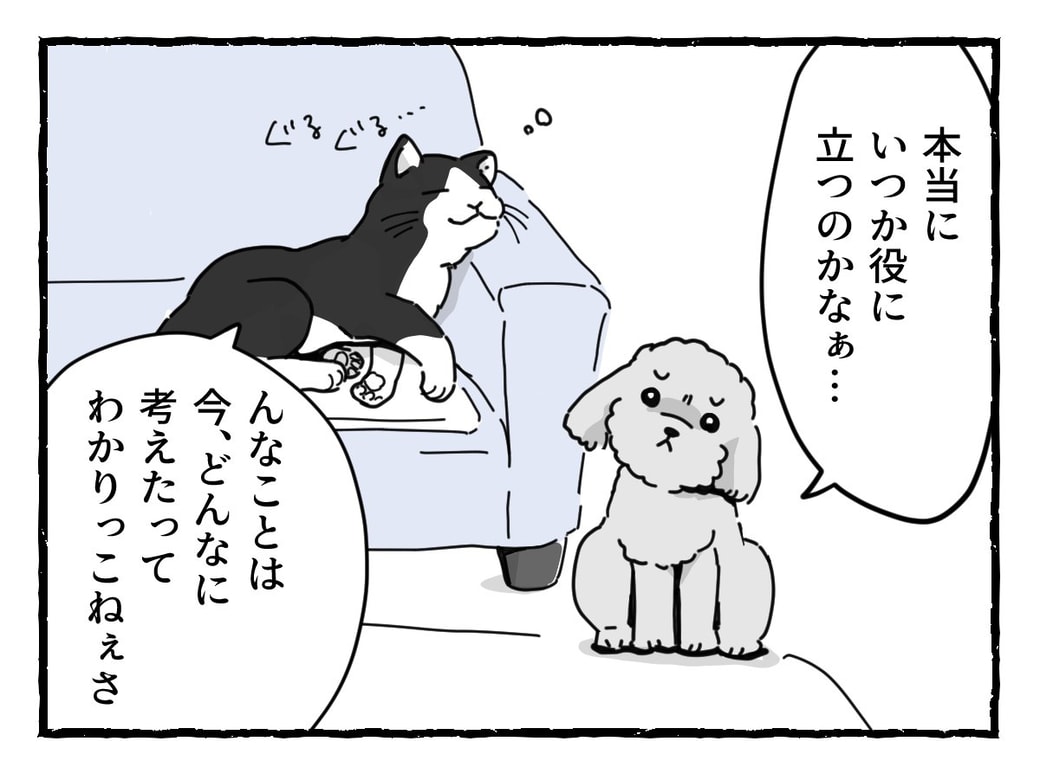

AIは大量の知識から必要なものを引き出すことにおいては優秀ですが、新しいことを生み出すことはあまり得意ではありません。でも人間は『知識を組み合わせて新しいことに気づく』ことが出来ます。そして、何の知識がいつ何と組み合わさって役に立つかは未来にならないとわかりません。

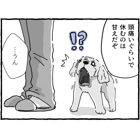

それならやっぱり色々勉強しておくほうが将来のためになるんだ!という話になりますが…ここで忘れてはいけないことは『惰性で学んだものは大抵、身にならない』ということ。

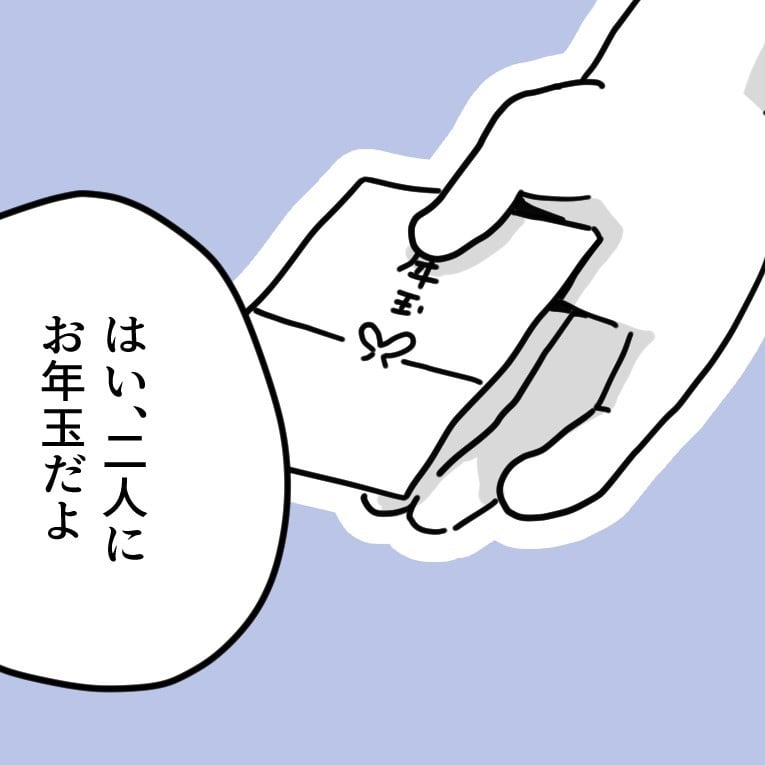

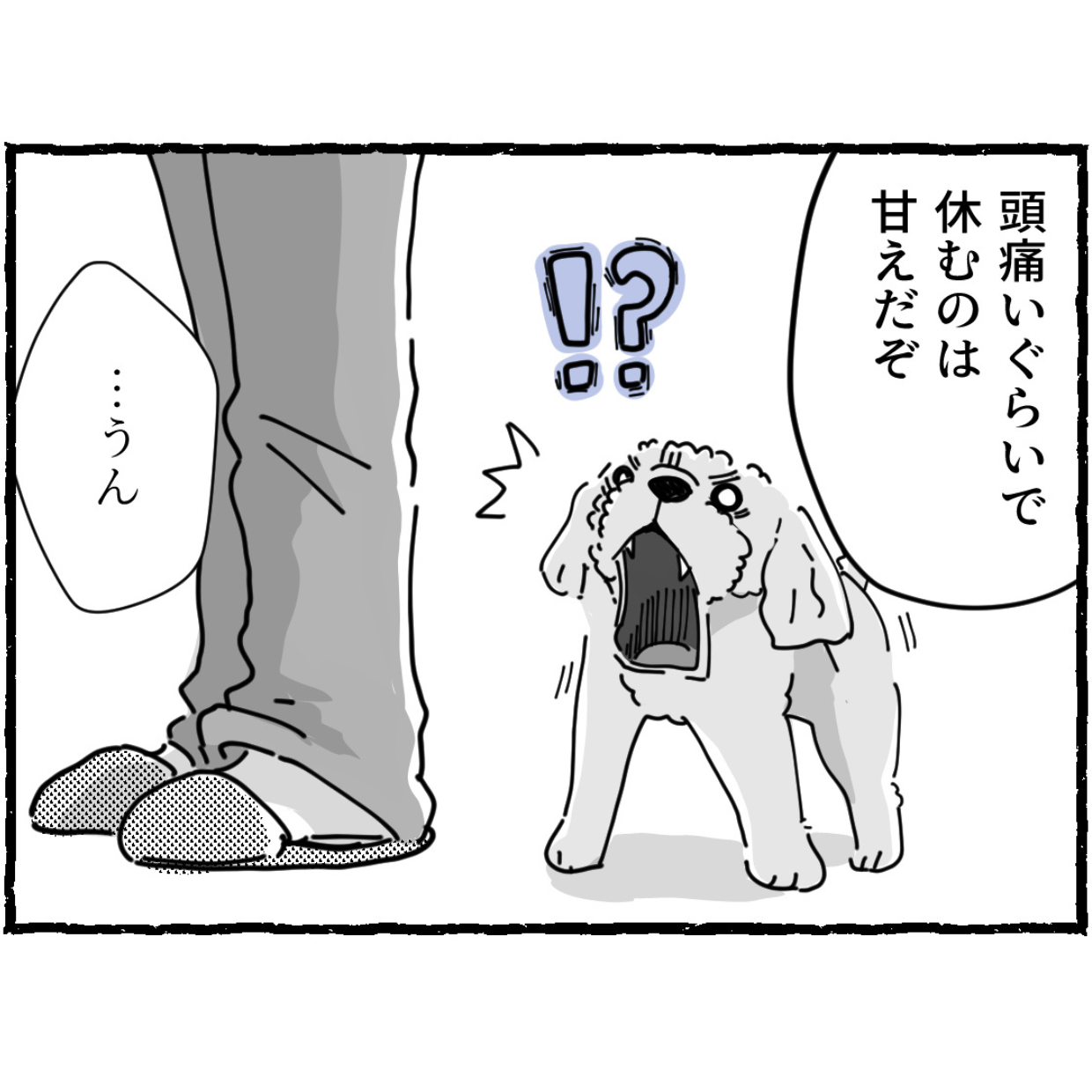

成績のため、テストのために学んだものは大半が大人になった頃には忘れています。ですが、楽しくて楽しくて自発的に取り入れた記憶は大人になっても覚えているものです。

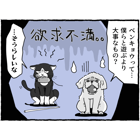

自発的に学びに行けるものがそのときその人にとって『必要』な知識です。誰かにやらされる学びでも楽しいならばいいのですが、楽しくなければ知識としての蓄積はされないでしょう。脳が『不要』と判断するからです。

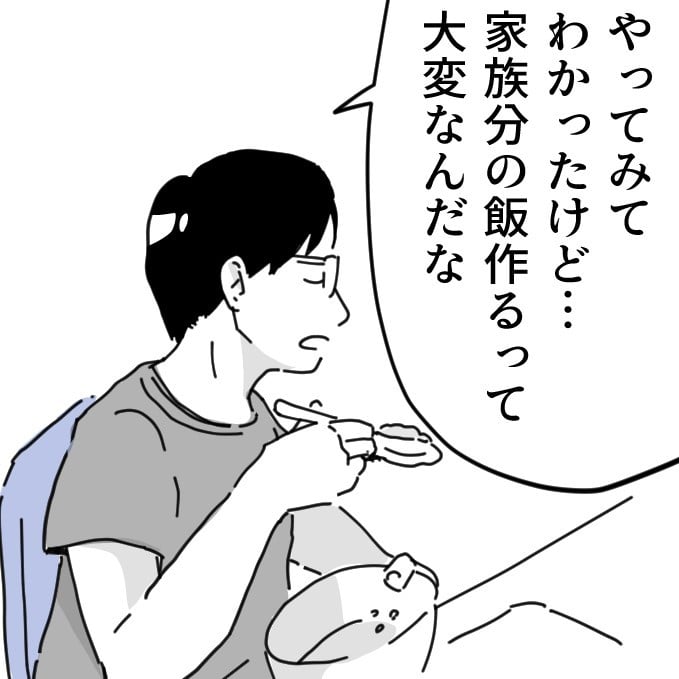

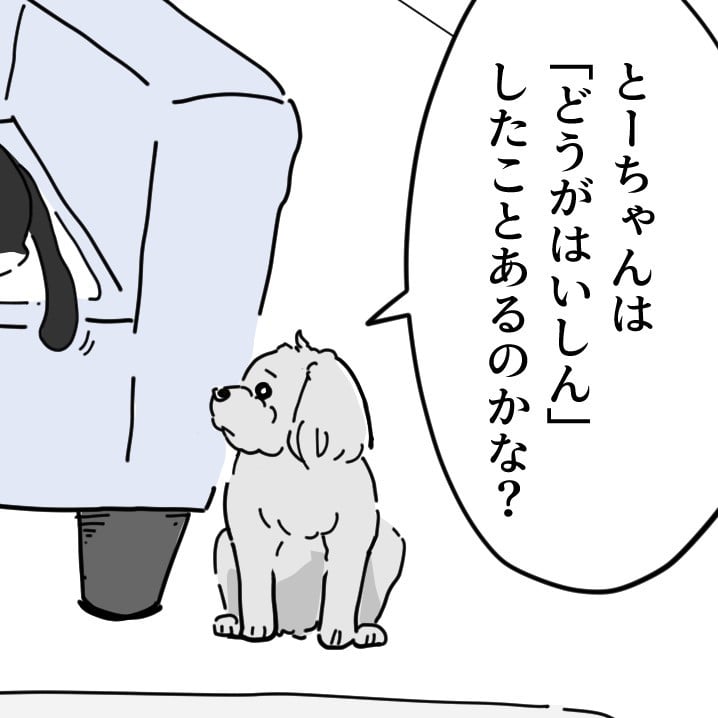

教育現場で大人が子どもにしたほうがいいことは『学ぶことが楽しい』ということを忘れさせないことではないかな…と、最近よく考えています。学ぶのが楽しい人は強要せずとも自分に必要な知識を吸収していきますから。

大人も子どもも『とりあえず学ぶ』ではなく『楽しく学ぶ』こと、考えてみませんか。