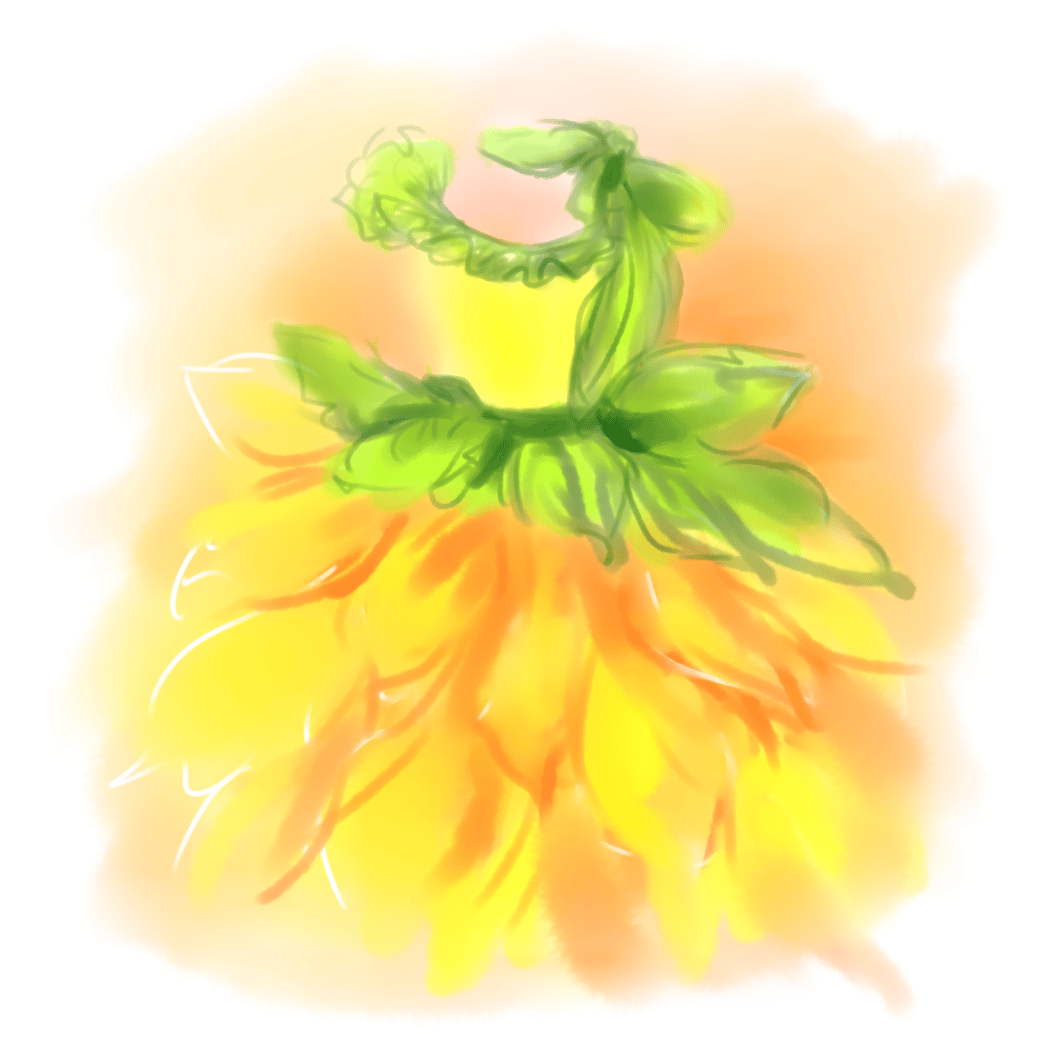

第120回 多賀麻希(40)「20年ぶりに咲いたドレス」

4車線を隔てたレストランのパティオで列席者が入れ替わり立ち替わり新郎新婦を囲み、記念撮影が続いている。

「いい眺めだ」

モリゾウの感激も続いている。

いい眺めだと麻希も思う。クローバーの広がるドレスのまわりに人が集まる。笑顔が弾ける。広場みたいだ。ビニールシートを広げて、お弁当を広げたくなる。

けれど、ドレスが遠い。

納めたのは何週間も前で、モリゾウが拾ってきたトルソーが裸になったのを毎日見ているのに、今になって喪失感に見舞われている。あのドレスは完全にわたしの手を離れたのだ、と。

「ずっと手元に置いときたいって思ってた」

言わなくてもいいことをあえて言ってみると、モリゾウが麻希を見た。

「俺もあったな。ずっとゲネプロやってたいって。自分の手から離れたらもう後には引けない。そのために作っているんだけど」

そういうことじゃなくて、と麻希は思うが、口にはしない。

ウェディングドレスを着るかもしれない未来を手元に残しておきたかった。その気持ちはモリゾウにはわからないだろう。41歳。東京に出てきた歳を2倍してから5年も経っている。適齢期を通り越し、更年期が近づいている。

「わたしが結婚するとき、このドレスを着させてください」

依頼人に放った言葉を、冗談だとすぐに打ち消したけれど、半分は本気だった。

「大事に育ててきたからこそ募る愛しさと切なさが引っ張りあって。花嫁の父親って、こんな気分なのかも」

ほらやっぱり。花嫁なんて言葉を屈託なく口にできるモリゾウには、「結婚」の選択肢なんてない。さっき涙で声を詰まらせたのも、恋人が浮かばれたからではなく、しばらく遠ざかっている演劇を懐かしんで感傷的になっていただけかもしれない。

同じドレスを見ても思い描く風景は違う。けれど、大事なのは、一致していることではなくて、こんなに違うふたりが一緒にいられることだ。風船の紐の端を持ってもらっている安心感があるから、好きな方向にふわふわと漂える。根っこの部分はつながったまま、時計の長針と短針のように、それぞれのペースで人生を回して、重なったり離れたりできる。

そのとき、少し離れて、4車線先の新郎新婦を見つめている女性に気づいた。

依頼人と違って小柄だが、依頼人に通じる整った顔立ちをしている。

「お知り合いですか?」と麻希が声をかけると、女性が身構えた。誰にも見つかりたくない人の反応だった。

「いえ……つい見ちゃいますよね。あのドレス」

通りががりの人を装い、なるべく明るい声で告げると、

「あれ、私が着ていたんです」

女性は表情を硬くしたまま、予想通りの答えを告げた。

「そうなんですか?」と麻希が初耳のふりをして応じ、

「もしかして、花嫁の?」とモリゾウがアシストする。

「母親です」

答えとため息が同時に吐き出された。

「おめでとうございます」と麻希とモリゾウの声が重なったが、花嫁の母親は祝福を受け取らず、「どう思います?」とドレスのほうへあごを突き出した。

「あの緑、クローバーなんですよ。雑草ですよね。私に踏みつけられたって当てつけですかね。色々あったんですよ。人様には言えないようなことも」

麻希の脳裏に、新宿三丁目のカフェで依頼人と交わした会話が蘇る。

「私、あの映画観たとき、体重が80キロあったんです」

そうなるまで食べることをやめられなかったほどの空洞を、高校生だった依頼人は抱えていた。削られ、えぐられ、空いた穴を、食べたくもないもので埋めようとしていた。

「自分がイヤで、変わりたくて。でも、太った自分はもっとイヤで。どうしていいかわかんなくて。そんなとき、しっぽが生えても私は私だって開き直ったヒロインを見て、吹っ切れたんです。どこまで行っても、私は私なんだなって」

『幸せのしっぽ』ってそんなストーリーだったのかと思った。麻希にとっては、タイトルを聞くだけで胸の奥がヒリヒリする映画だった。

服飾専門学校時代、同級生だったケイティの代わりに描いて提出したデザイン画が採用され、ヒロインの衣装になった。

デザインを認められたことはうれしかった。映画の一部になって全国の人に見られるのだと誇らしかった。けれど、学校の多目的ホールで完成披露上映会が開かれると、悔しさがうれしさを打ち消した。

よりによってケイティと取り巻きたちがすぐ前の列に陣取っていた。ケイティがデザインしたことになっている衣装がスクリーンに現れると、歓声と拍手が上がり、浮かれた背中が波打った。

採用されなければ良かったのにと願った。呪った。そしたら、自分が手に入れたかもしれないものを見せつけられて、打ちのめされることもなかったのに。

映画はミニシアターでひっそりと公開され、麻希の故郷の熊本では上映されなかった。ヒロインの衣装も話題にならず、そうなると今度は拍子抜けした。衣装のデザインが誰の手によるものだったかは、本人以外にとっては、どうでもいいことだった。

名前も残らず、爪痕も残せず、ささくれのような後ろめたさと敗北感だけが残った。そんな映画の公開から20年経って、あの衣装と麻希を結びつけた人が現れた。

「色々ありますよね。高校時代って。わたし、教科書燃やして、家の裏を焼き尽くしちゃいました」

しなくてもいい話をした。80キロまで体を太らせるのも、教科書を燃やすのも、方向性は違うけれど、自分への違和感を訴える手立てだったのではないかと思いながら。

「ウェディングドレスには余計なストーリーですよね」とつけ加えると、

「そんなことないです。なぜ、このドレスを着たいと思ったのか、なぜ、ひまわりのバッグを見て、『幸せのしっぽ』を思い出したのか、わかった気がします」と依頼人は言った。

家の裏庭を焼き尽くした熊本の高校生と、食べることをやめられなかった東京の高校生は、時間を超えて、しっぽ穴の空いたドレスでつながっていた。名前をクレジットされなかったドレスが蒔いた小さな種が20年経って花ひらいた。

焼け跡に芽吹いた草花と花嫁のドレスを上書きしたクローバーの根っこもつながっている。

「今日は、一番着たいドレスを着る日だと思います」

あの日の依頼人とのやりとりを思い起こしながら、麻希は花嫁の母親に告げる。

「色々あったかもしれませんけど、今はもう大丈夫。これからもきっと大丈夫。ドレスがそう言ってます」

クローバーを刺繍した本人が言っているのだから間違いない。

「関係ない人には、そんな風に見えるのね。遠くで見ると、悪くないかもね。ドレスも、娘も」

「近くで見ても、いいものだと思いますよ」

「ありがとう。話を聞いてもらえて良かった」

花嫁の母はそう言うと、歩道橋のほうへ向かった。

「関係、なくはないよね」

モリゾウがそう言って、麻希の頭に手を置く。そこに小さな更地が現れたのを見つけたのも、ほわほわの毛が生えてきたのを確かめたのも、この大きな手だった。

花嫁の母が歩道橋を通り過ぎるのか、歩道橋を渡って娘のいる場所へ向かうのか、見届ける前に背を向け、反対側に歩き出す。どちらの未来も残しておく。

「ドレス作ろっかな」

「一から?」

「わたし服飾専門学校出身だよ」

「そうだった」

「需要あるかわかんないけど。そういやモリゾウの舞台の衣装を作る話、あったよね」

モリゾウが高低差太郎と名づけた演劇仲間で墳友の自称「古墳王子」は、タレント活動が忙しくなり、舞台企画は止まっている。

「マキマキが衣装作ったら、当て書きするよ」

「ドレスが先で、ホンが後?」

「歌詞が先で、後から曲つける、みたいな。需要あるかわかんないけど」

「あるある。わたしが読みたい!」

ドレスのデザインは頭の中にできている。ひまわりのバッグをひまわりのドレスで上書きする。ひまわりバッグがきっかけで、まわりまわって、やりたいことが見えた。ケイティに感謝はしないけれど、踏みつけられた元は取った。

「シュークリームで乾杯しよっか」

行く手にパティスリーを見つけて早足になった麻希の背中に、モリゾウの声が当たった。

「結婚しよっか」

次の物語、連載小説『漂うわたし』第121回 佐藤千佳子(41)「日曜日と月曜日の手ざわり」へ。

編集部note:https://note.com/saita_media

みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!