第137回 多賀麻希(45)祝福のサラダ

モリゾウと麻希の入籍の日は11月22日に決まった。

「籍入れたん?」とバイト先の新宿三丁目のカフェのマスターに聞かれ、

「まだです」と麻希が答え、

「いつするん?」と追って聞かれ、

「そのうちいつか」と答えると、

「いつか、いつか、言うてるうちは、いつかは来ぇへん」とマスターは言った。

どちらかの誕生日にするとか、出会った日にするとか、交際を始めた日にするとか、日付の候補はいくつかあったが、特にどの日にもこだわりはなく、それゆえ決めかねていると麻希が言うと、

「それなら、ええ夫婦の日にしぃ」とマスターは言った。

「ええ夫婦の日?」と麻希は聞き返した。

「11月22日や」

「ああ、いい夫婦の日ですね」

関西弁の「ええ」だと11月になりませんよと麻希はツッコミを入れたつもりだったが、「決まりな」とマスターは応じ、客が途切れた数分ほどの間に話はまとまった。

反対されることはないと思っていたが、「勝手に決めちゃった」と報告すると、モリゾウは「マスターに決めてもらえて良かった!」と大きくうなずき、後ろに束ねた髪を弾ませた。

モリゾウを麻希に紹介したのはマスターだった。その日、ハローワークに向かったものの怖気づいて引き返し、昔働いていた映画製作プロダクションがあった雑居ビルに足が向いた。かつてオムライスやカレーやコーヒーを出前していた1階の喫茶店は別な店になっていた。「焙煎珈琲 然」の看板に誘われるように中に入り、居心地の良さに甘えて長居し、「このお店、バイト募集してないですか?」と口走った。

その流れで当時アルバイトに入っていたモリゾウと引き合わされたのだが、ふたりが合うという直感と意図を持って、マスターはモリゾウを呼び出したのだと後になって聞いた。

一緒に店を出たモリゾウが麻希の部屋までついて来て、そのまま居つき、恋仲になり、結婚しようと言われ、故郷の家族に紹介する未来を、あの日の麻希は思い描いていなかった。初対面のマスターは、麻希以上に麻希のことを見抜き、見通していたことになる。

39歳の誕生日に派遣切りを告げられ、このまま東京に残れるのかどうかもわからなかった。かといって故郷に帰るわけにもいかなかった。つかまるものもなく、あてどなく漂流しているような日々の突き当たりに、そのドアは現れた。

真鍮の取っ手を引いた、その向こうに新しい世界がひらけていた。大げさではなく、あのドアを開ける前と後で麻希の人生の眺めは変わった。

店の名前は特になく、「焙煎珈琲 然」はモリゾウが拾ってきた看板を立てているだけだと聞いて拍子抜けしたが、呼びたい名前で呼べばいいし、呼ばれればいいというマスターの力の抜け具合は、肩に力が入りすぎていた麻希を緩ませてくれた。どうにもならないと思い詰めていたのが、なんとかなるように思えてきた。

「それでね、『結婚祝いにごちそうしたるから、食べたいもん言うて』って」

マスターの関西弁を再現して麻希が告げると、

「うわー。マスター、なんかもう親戚だなー」

モリゾウが顔をくしゃっとさせ、目尻に皺を寄せた。ずっと欲しくてたまらなかった飢餓感の反動のような喜びようだった。マスターに結婚を祝ってもらえると聞いただけでこんなにうれしいって、これまでどれだけ満たされてなかったのだろう。

「どこにも行かないで」とモリゾウは言った。結ばれたばかりの麻希に。

マスターにも同じことを言われた。「どこにも行かんといたりや」と。「マキマキ、綺麗になったな」とマスターはふたりの仲が進んだことを察していた。

その話をモリゾウにはしなかったし、するつもりもなかったが、するときが来た。

「わたし、そんなにどっか行っちゃいそうですかって聞いたの。そしたら、あいつ、ずっと一人やからって」

「マスターが?」

「うん」

その先を言おうかどうか一瞬迷ったが、ブレーキをかけずに続けた。

「そのとき、モリゾウと病院に行った日のこと思い出して」

「胆石が暴れた日?」

「そう」

一緒に暮らして2か月ほど経った頃だった。モリゾウの演劇仲間の高低差太郎と3人でランチをした最中に、ピキッと貫くような痛みがお腹に走った。痛みをやり過ごした麻希に病院へ行こうとモリゾウは勧めた。休日なので週明けにでもと麻希が言うと、モリゾウは言った。

「人はあっけなく死にますよ」

駅の改札を抜けたところで足を止めて、突き放すように。

この人は身近な人を突然亡くしているのかもしれないと思った。この人のことを何も知らないとも思った。モリゾウの演劇仲間として紹介された高低差太郎は「古墳王子」と名乗っていたが、モリゾウは自分がつけた高低差太郎という名前で呼び続け、そこからしてすれ違っていた。

休日診療をやっている病院を見つけ、案内された診察室で「ご主人ですか?」と聞かれたモリゾウは「夫です」と答えた。その言い方が自然で、全く疑われることなく、モリゾウは麻希の夫になった。体もまだ重ねていなかったのに。

思えば、あのときモリゾウの気持ちはすでに家族になっていたのかもしれない。それとも、お腹を押さえて苦しむ麻希を見て、また唐突に身近な人を失うことになるのではと怯え、だから「夫です」の台詞が出たのかもしれない。

切羽詰まったその日から、気がつけば2年半も経っていた。

「いつか、いつか、言うてるうちは、いつかは来ぇへん」

語尾が消え入りそうなマスターの言い方には、思い残しのような引っかかりがあった。かつてマスターが逃した「いつか」があったのだろうか。それがなければ、未だに入籍の日は決まらず、いつか、いつかと言い続けていただろう。

年下だと思っていたモリゾウは年上で、誕生日は1週間違いだった。武田唯人さん。彼のいる世界に麻希は生まれてきた。39年経って、東京で出会った。

42歳になる前に、ふたりは夫婦になる。

指定された店は新宿三丁目のカフェだった。

「貸し切りや」

麻希とモリゾウはカウンター席に通され、マスターはカウンターの中に立った。

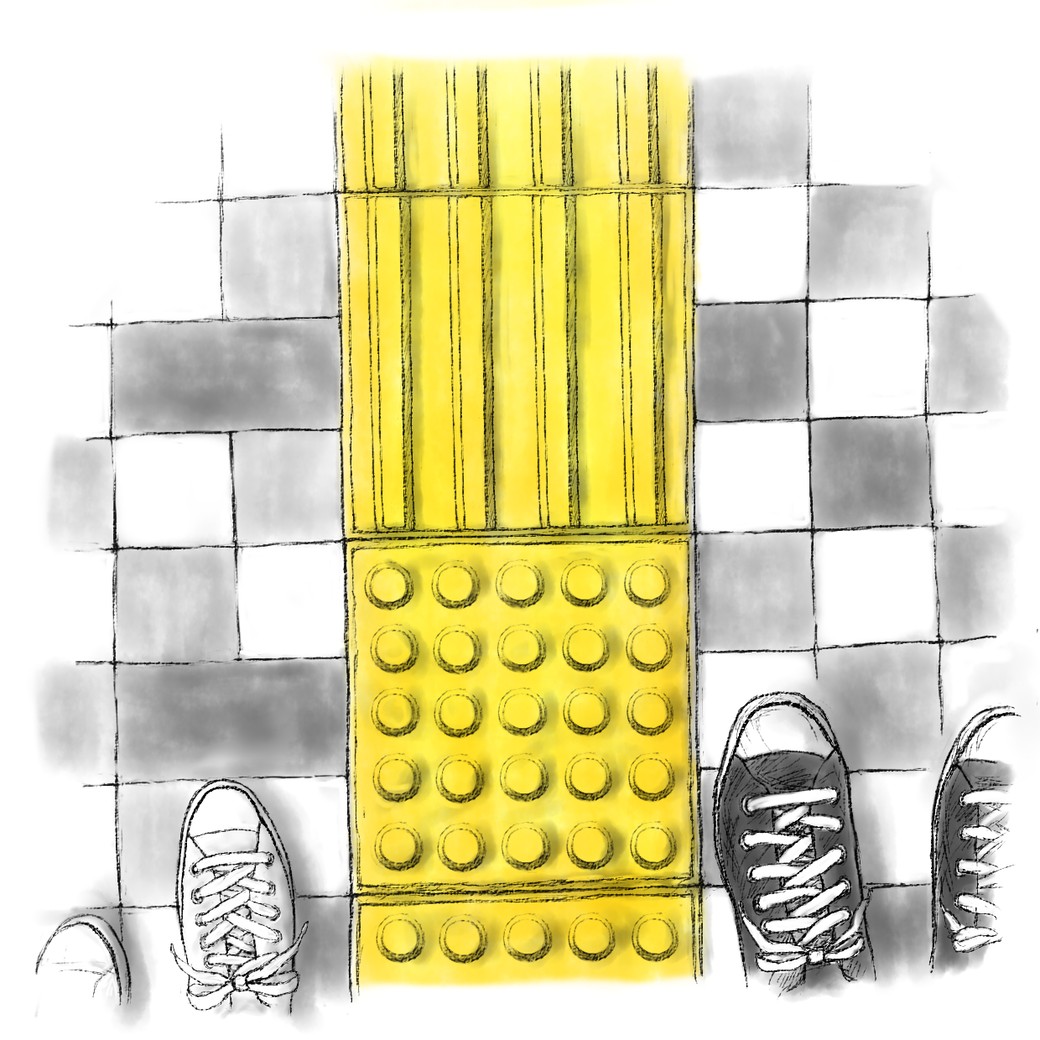

乾杯の後、花畑のようなサラダが出された。

モリゾウと相談して「野菜」と「シュークリーム」をリクエストしたのだが、シュー皮に生ハムとディップを詰め、麻希とモリゾウのイニシャルの「M」の旗を立てたシューサレが新郎新婦のように並んでいた。まわりを取り囲むように何色もの野菜と果物が盛りつけられ、花びらが舞っている。結婚パーティーを料理で表現したような華やかなひと皿だ。

「これどうしたんですか?」と麻希が歓声を上げると、

「シェフの特製や」とマスターは胸を張った。

「もしかして、マスターが?」

「言うとくけど、野菜育てるとこからやで。この花も食べられるやつ」

どこから驚いていいかわからない。ごちそうすると言ったのは、マスター自ら手料理を振る舞うという意味だったのだ。カフェではメニューを置かず、お任せでサッと出せるものを出している。チーズを切っただけだったり、ソーセージを焼いただけだったり、ひと皿一色のような感じで、花畑のようなサラダが同じ人の手から生まれたとは信じられない。

鮮やかな色を口に運ぶと、色とりどりの記憶が蘇った。

教科書を燃やし、家の裏庭を焼いた炎。

ケイティの代わりに描いた『幸せのしっぽ』の衣装のデザイン画。

ツカサ君に贈られた「シンデレラへ」の赤い靴。

ツカサ君が置いて行ったシャツとジーンズで作った、古墳みたいだとモリゾウが言ったバッグ。

ボタンみたいな胆石のグラデーション。

古墳王子に頼まれて作った古墳バッグ。

ひまわりバッグの黄色い花びら。

ウェディングドレスの裾のクローバー。

熊本で家族と食べた鉢盛り。

色、色、色。

端切れがドレスに化けるように、過去の断片は祝福のサラダとなって麻希とモリゾウに取り込まれていく。

重みのあるシューサレを頬張ると、フィリングが押し出され、口の中を満たした。

すべては今日のこのひと皿につながっていたのかと腑に落ちる。結婚するというのは、これまでの人生を抱きしめ直すということかもしれない。

次回11月18日に多賀麻希(46)を公開予定です。

編集部note:https://note.com/saita_media

みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!