第28回 伊澤直美(10) 履歴書の職業欄に「母親業」と書いてやりたい

「ごめんなさい。急に押しかけて」

直美が向かった先は、イザオの姉の亜子の家だった。後に甥っ子となる幸太が生まれたとき、結婚前のイザオと二人で訪ね、亜子姉さんに紹介された。家に上げてもらったのはそれが最初で最後だったが、亜子姉さんは直美の突然の訪問に驚かなかった。

「お母さんから孝雄に連絡行った?」

「はい。電話があったみたいで」

「私からも直美ちゃんに連絡しなきゃって思ってたの。コータ連れて実家行ったら、お母さんに月刊ウーマンを見せてもらって」

そこで「まだ旧姓使っているのか」の話が出たのだろうか。だとしたら話が早い。

「ごめんね。心配かけちゃって」

「心配?」

急に話が見えなくなった。

「気にしないでね。ホルモンバランスなんだと思う」

ふくらみが目立つようになった妊娠6か月のお腹をさすりながら、亜子姉さんはサバサバした様子で言う。「ホルモンバランスで何があった?」と直美はますます混乱する。

「自分では吹っきれてたつもりだったけど、やっぱり未練あったのかな。直美ちゃんのプロフィール写真、いい笑顔だったじゃない? あれ見たら、ダバーッてね」

「泣いちゃったんですか?」

「あれ? それで心配して、来てくれたんじゃないんだ?」

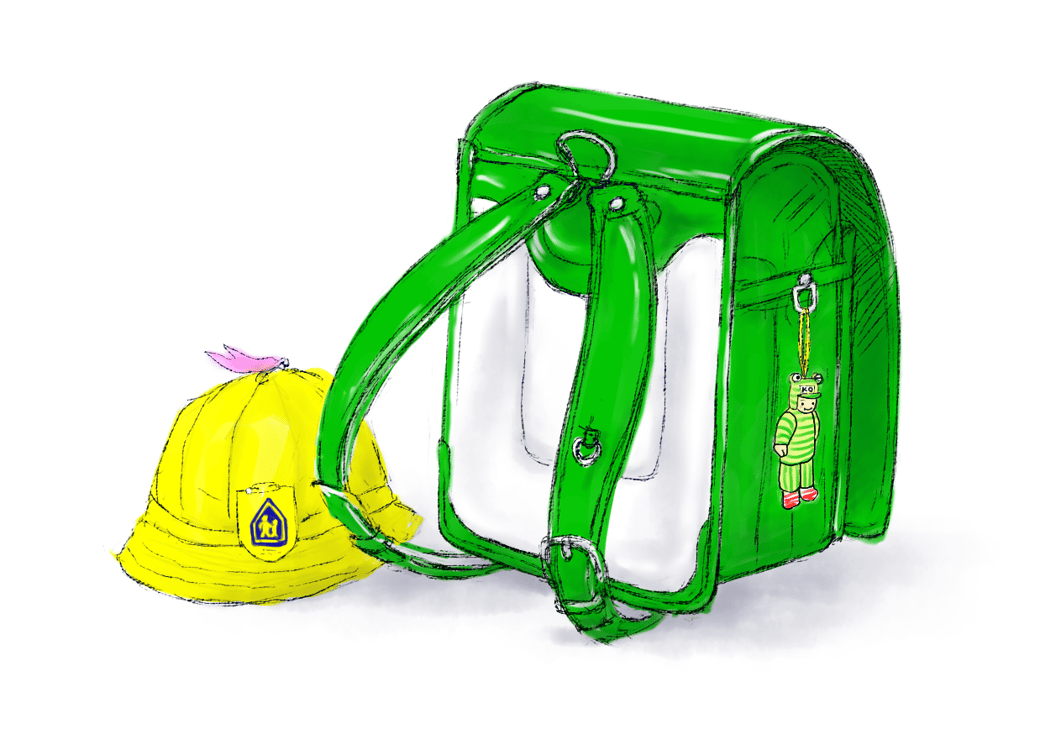

その話は聞いていない。目を泳がせると、ランドセルが見えた。幸太は春から小学生になっている。幸太が小学校に上がったら復職したいと以前亜子姉さんが話していた。二人目ができて、あの話はなくなったのだっけ。そんなときに、結婚しても仕事を続け、旧姓を使い続けている義理の妹の活躍を雑誌で見たら、どんな気持ちになるだろう。

「知らせるんじゃなかった」と言ったイザオに、今ならうなずける。知らせないほうがいいこともある。そっとしておくのも思いやりだ。

イザオ母は、直美が旧姓を使い続けていることをなじるためではなく、亜子姉さんの様子を伝えようとしてイザオに電話をかけてきたのかもしれない。なじられたと受け取ったイザオが本題に入る前に電話を切り、また聞きした直美は苛立ちに任せて家を飛び出した。

亜子姉さんの状況も想像せず、ただ「伊澤家の困った人たち」の愚痴を聞いて欲しくて、亜子姉さんならわかってくれるんじゃないかと押しかけてしまった。

「亜子姉さん、ごめんなさい。わたし……」

「やだ、泣かないでよ。直美ちゃんは悪くないんだってば」

直美の涙に亜子姉さんがオロオロする。

「ほんと気にしないで。直美ちゃんにお礼言いたいぐらいなんだから」

「お礼?」

「直美ちゃんに見てもらいたいものがあるんだけど」

亜子姉さんは席を立つと、絵本が並ぶ棚へ向かった。その間に直美はテーブルに箱のまま出ているティッシュで涙を拭う。

「作品集?」

差し出されたファイルの表紙に「伊澤亜子作品集」とラベルが貼られている。亜子姉さんが旧姓を使っていることをイザオの両親は知っているのだろうか。「伊澤」ならいいのだろうか。

ページを開くと、色鉛筆や絵の具で描いた絵が収められていた。「アコネーは絵がうまい」とイザオから聞いていたが、そのまま雑誌の挿絵に使えそうな完成度だった。

「亜子姉さんって、プロだったんですか」

「イラストレーターさんに発注する予算がないときは、描いたりしてた」

「そういうお仕事されてたんですか」

初めて会ったときから亜子姉さんは「お母さん」だった。働いている姿を想像したことがなかった。美大を出て、広告代理店のアートディレクターになり、全国展開の新聞広告や雑誌広告をバンバン作っていたことを知らなかった。「月刊ウーマン」に載せる雑誌広告も手がけていたから、久しぶりに手に取って、働いていた頃の記憶が蘇ったらしい。

「この作品集ね、中途採用で受けてたデザイン会社に作品見せてくださいって言われて、まとめたの」

「イラストもデザインも、すっごくいいですね。幼稚園のバザーのチラシでこんなおしゃれなの、見たことないです」

「こっちは卒園記念品のタオルに印刷したイラスト」

「うわー、可愛い。これ売れますよ。これってギャラは……?」

「ない、ない。だけど、私にとっては、イラスト描けるってことが通貨だった」

「通貨?」

「コータが問題起こすたびに謝ってばっかりだったけど、こんなの描けるんですねって、態度がやわらかくなった人もいたしね。まぁ大変だったけどね。デザインのことをわかってない人たちが勝手なこと言ってきて。良かれと思って言ってるから、余計に厄介」

「わかります。善意の落としどころを探るのって気を遣いますよね。今年、マンションの管理組合の理事長が回って来て、それ感じてます」

「ほんと、お金で解決するほうがどんなにラクか。でも、面接担当者にはフンって笑われちゃった。おままごとに見えたみたい」

「見る目ないな、その担当者」

「結局、二人目がおなかに入って、再就職はお預けになったんだけど、なんかすっきりしなくて。母親って、うちでのんびりお茶でも飲みながら子どもの相手してるように思われてるのかなって。赤ちゃんの頃なんて、要求レベル半端ない、言葉も通じないクライアント相手にランチ休憩も睡眠時間も取れないブラック環境でマルチタスクこなして、段取り力、格段に上がったけどね。ママ友づきあいのコミュニケーション力も。履歴書の職歴に『母親業』って書いて、加点もらいたいくらい」

「母親業」はキャリアにプラスにならないどころか減点にすらなっているかもしれない。やはり亜子姉さんを傷つけてしまったと直美は作品集をめくる手が止まる。

「直美ちゃん、最後のページ、見て」

そのページを開いて、思わず、「あっ」と声が出た。

黄、赤、青、緑。力強い色をまとったパセリが描かれていた。CDのジャケットになったら店頭で目を引きそうだ。

「直美ちゃんの記事へのアンサーイラスト」

このパセリが、わたしへの返事?

「私、意地でも復職して、前より仕事できるようになった自分を見せたかった。でも、前にいた会社には私が戻れる席はなくて、下請けで発注してた関連会社に落とされたのが悔しくて。二人目ができたんだから仕方ないって負け惜しみを言う自分もイヤで。だけど、直美ちゃんの記事読んで、本当にやりたいことが見えた」

本当にやりたいこと?

「私、コータが生まれて、描きたいものがどんどん出てきたんだよね。今まで見てきたものに出会い直したっていうか。花も虫も石ころもコップもスプーンも、こんな可愛いんだ、こんな面白いんだって。今一番欲しいのは絵を描く時間で、仕事を探してる場合じゃないってことに気づいた。気づけた。だから、直美ちゃんに感謝してる」

亜子姉さんの笑顔を見て、さっきと違う涙がこみ上げた。最後に泣いたのはいつだったっけと記憶をたどる。思い出した。幸太をうちで預かった日。

イザオに幸太の相手を押しつけて、急ぎでもない仕事に逃げた。幸太が描き残した絵に、パソコンに向かう直美の背中が描かれていた。「なおみちゃんがんばってる」と添えられたメッセージに涙があふれた。

あのときは、亜子姉さんの二人目妊娠がわかったばかりだった。「直美ちゃんの分も産む」という他意のない言葉に噛みつき、傷つき、鈍感なイザオに苛立った。泣きたくて泣いたのだと、泣き終わってから気づいた。出口を求めて黒く渦巻く感情を涙が船になって押し出してくれた。

「この絵、良かったら、直美ちゃんが持ってて」

「いいんですか?」

「直美ちゃんが描かせてくれた絵だから」

亜子姉さんがパセリの絵を作品集から抜き取った。

「そう言えば、直美ちゃん、私に話したいことあったの?」

「ちょっと愚痴聞いてもらおうかなって思ったんですけど、亜子姉さんと話せて、すっきりしました」

「ほんと?」

「さっきまで無性にムカムカしてたんですけど。わたしもホルモンバランスかなあ」

「直美ちゃん、それ、つわりじゃない?」

次の物語、連載小説『漂うわたし』第29回 多賀麻希(9)「結婚しましたハガキが重かった頃」へ。

イラスト:ジョンジー敦子

編集部note:https://note.com/saita_media

みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!