第24回 多賀麻希(8) いなくなっても同じなんて言わないで!

ピキッピキッと体を走る痛みがおさまると、年下の男の子ふたりを心配させた恥ずかしさが押し寄せ、「ここはわたしにおごらせて!」と麻希は伝票を手に取った。「そんなの悪いですよ」と高低差太郎は恐縮し、「ごちそうさまっす」とモリゾウは素直に甘えたが、ふたりともおごられ慣れている。

近くにある猿楽塚に立ち寄ってから帰ると言う高低差太郎と別れ、モリゾウと代官山駅へ向かった。

「王子って、ほんと古墳が好きなんだね」

「商売古墳男子っすけどね」

モリゾウの言葉に、とがめる響きがあった。古墳王子ともてはやされているけど、あいつ古墳のことわかってないし、好きでもないんだよと言いたげだった。

「なんか今、古墳が来てるらしくて」

「でも、高低差太郎って芸名、学生時代からだよね?」

「おれがつけたんすよ」

アイドル顔とギャップのある高低差太郎の名づけ親はモリゾウだったのか。元々はモリゾウが古墳男子だったのだ。

「そっか。なのに『古墳王子』なんて言って売れ始めたらモヤモヤしちゃうね」

「それは別にいいんすけど、今度の舞台、配信つけないと全国のファンが見られないとか言い出して」

「もう一人、一緒にやってる人いたよね。めろんぐらっせだっけ」

「めろんは、抜けたっす」

演劇ってゴチャゴチャしてたなと麻希は思い出す。映画製作プロダクションにいた頃、ちょい役やエキストラで知り合った子たちと飲みに行くと、たいてい途中から喧嘩になった。よくそれだけもめるネタがあって、よくそれだけ熱くなれるなと、彼らの尽きない熱量がうらやましくもあり怖くもあった。

「マキマキさん、このまま病院行きます?」

「もうおさまったから大丈夫」

「診てもらったほうがいいっす。病気が隠れているかもしれないし」

「今日、土曜だし、週明けでも」

駅の改札を抜けたところで、モリゾウが足を止めて、言った。

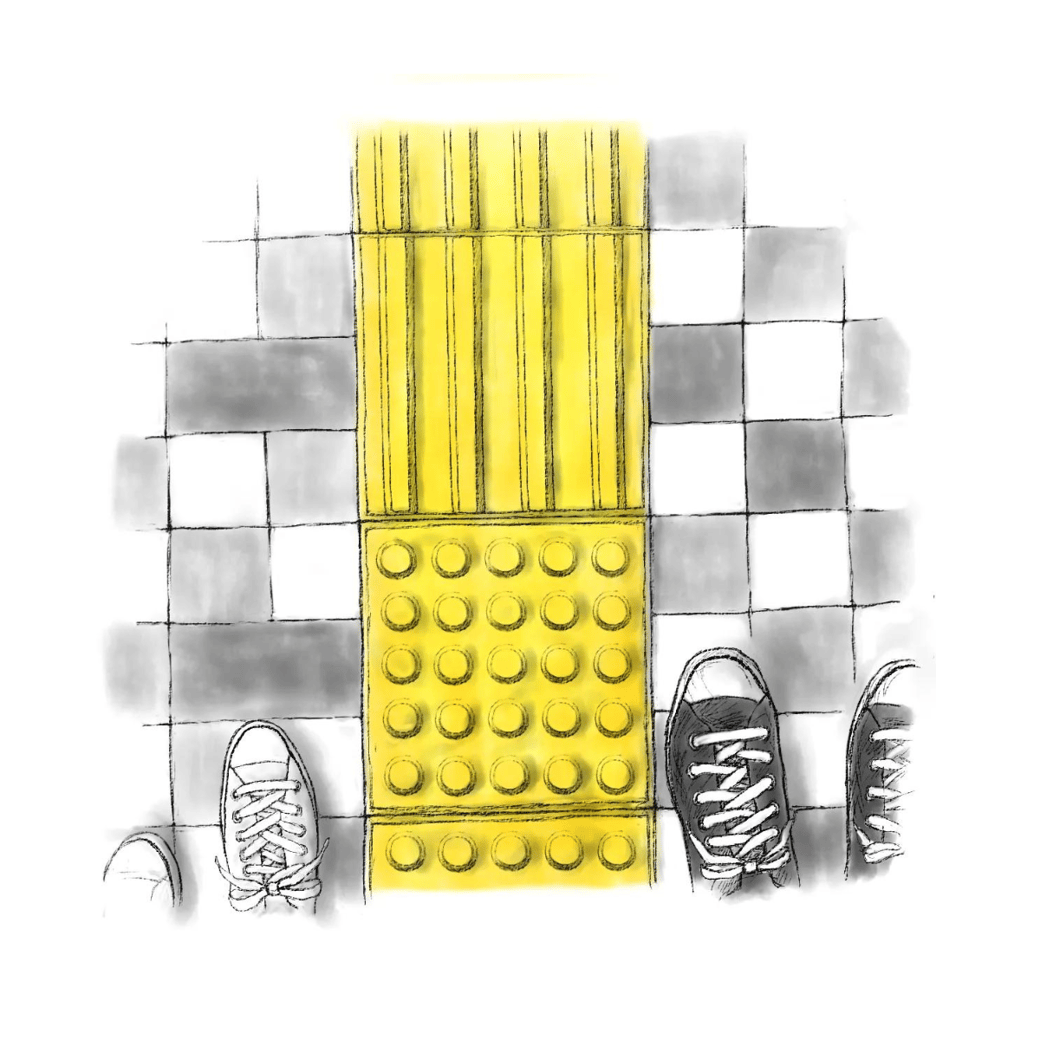

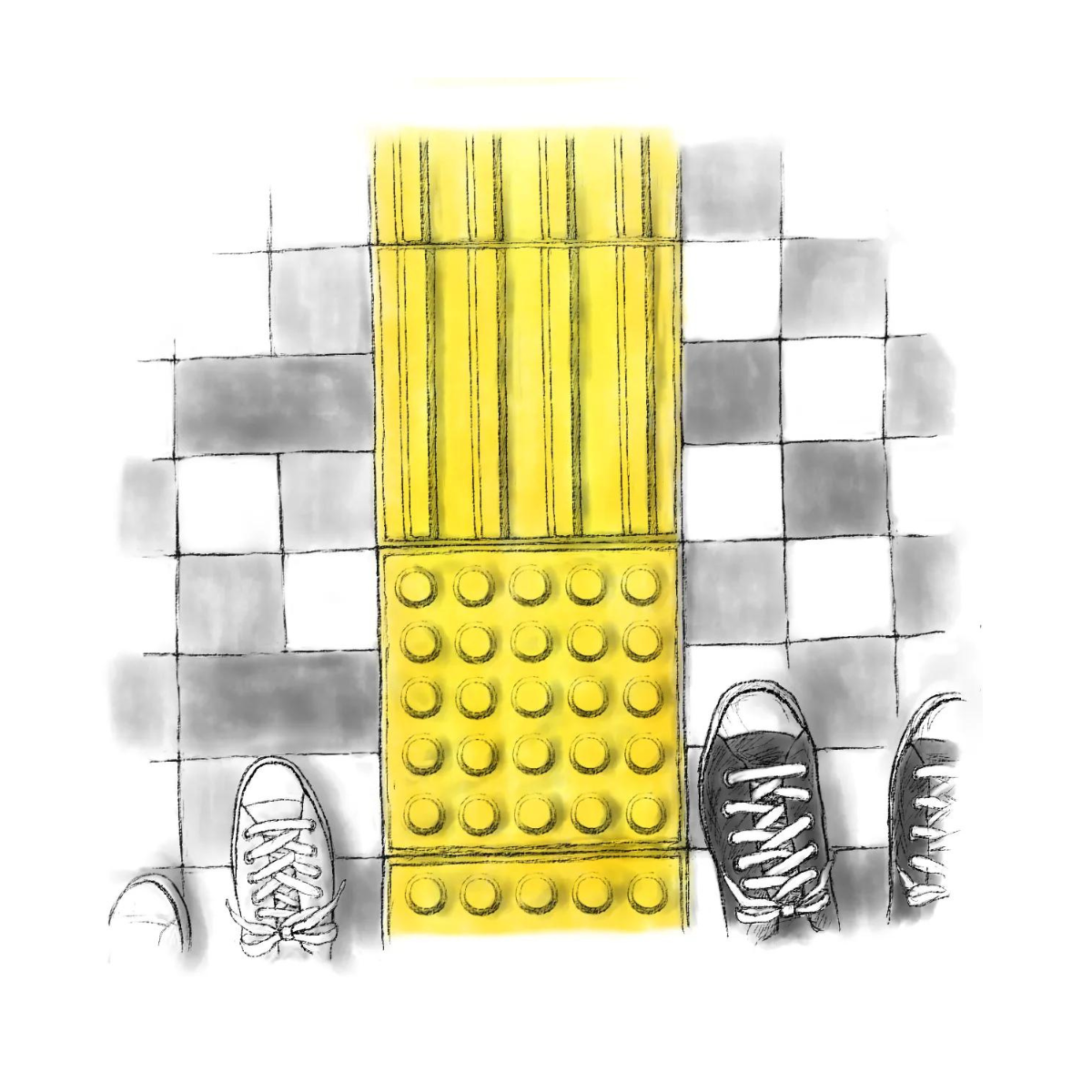

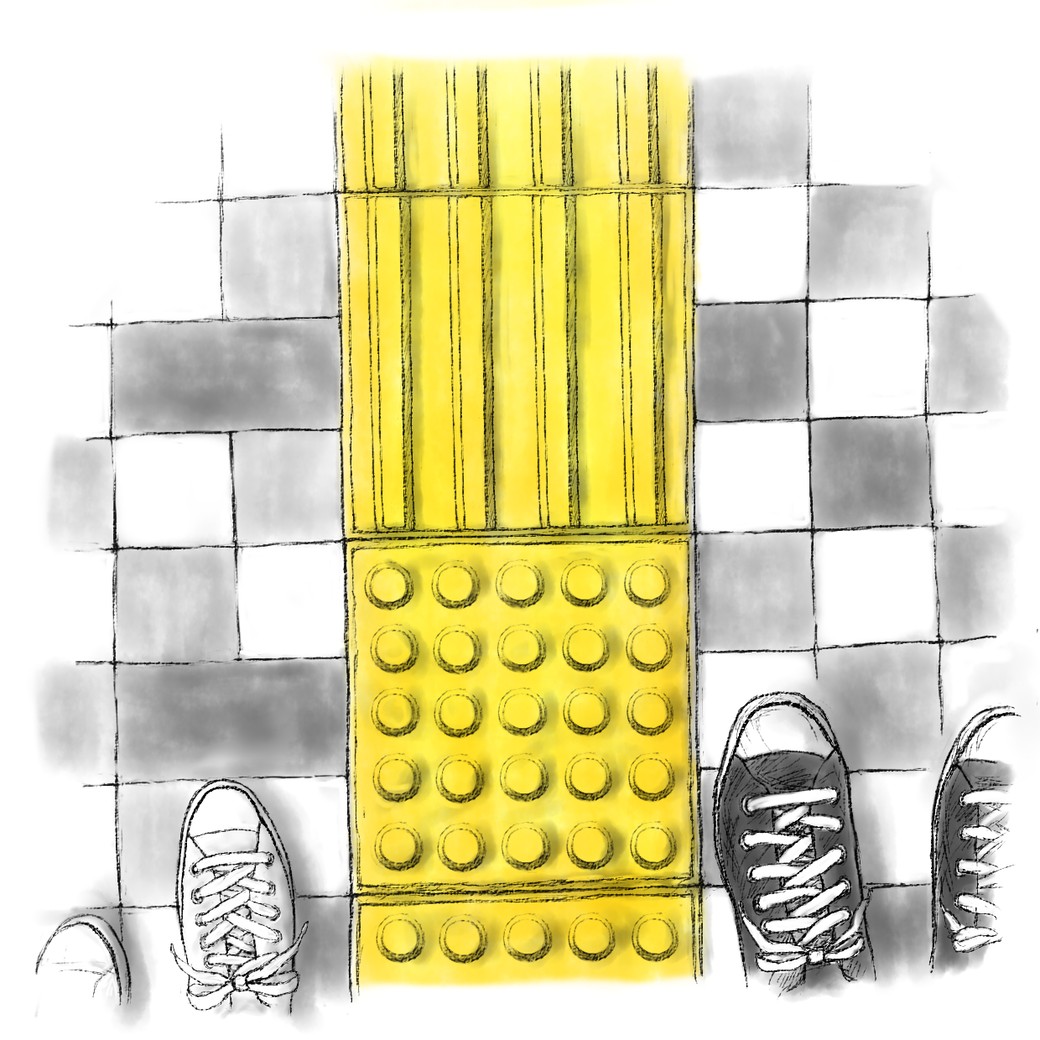

「人はあっけなく死にますよ」

点字ブロックを隔てて立つモリゾウが遠い人に感じられる。演劇仲間への違和感。唐突に口にした「死」の突き放すような言い方。モリゾウは、どんな過去を歩んで来たのだろう。一緒に暮らして2か月経つのに、この人のことを何も知らない。軒下に住みつく猫みたいに気ままで、電気が通っているだけで幸せな演劇青年は、モリゾウのほんの一部でしかない。

救急外来を受けつけている病院を見つけ、途中駅で降りた。症状を伝えると、腹部エコー検査を受けることになった。お腹にヌルヌルした液体のりみたいなものを塗られ、機械を滑らせて超音波を当てる。くすぐったがりの麻希は、頭に爪を立てて笑いをこらえた。

検査を終えて待合室に戻ると、モリゾウは読んでいた冊子から顔を上げた。表紙に「糖尿病を遠ざける食事」と見出しがあり、「持ち帰らないでください」とシールが貼られていた。

「1時間ぐらい待つかも。先帰ってる?」

「結果、一人で聞きます?」

「え?」

「病院嫌いな人は、結果聞くの怖がるから」

言い当てられた。

「じゃ、マキマキさんと、家族ってことにしていいっすか」

「家族?」

「そのほうが話早いんで」

モリゾウは慣れていた。そういう局面が今までの人生にあったのだろうか。それとも舞台で役として演じたのだろうか。

担当の医師は女性だった。麻希と同年代に見える。年の差は数歳だろうけれど、稼ぎは数倍、いや数十倍だろう。

「ご主人ですか?」と聞かれ、「夫です」とモリゾウが答えると、何の疑いもなく、モリゾウは麻希の夫になった。

「胆石、いっぱいありますね」

マニキュアは塗っていないが、長くてきれいな指でパソコンを操作しながら医師が告げた。モニター画面に出ている画像は、エコー検査で撮った麻希の胆のうだった。

「健康診断で言われたことないですか?」

「あった、かもしれません」

「胆石は、分泌され過ぎた胆汁が結晶化したものでして」

画面が切り替わり、大きさも色もまちまちな胆石の写真が現れた。赤いの、黄色いの、オレンジ色の。ボタンみたいだと麻希は思う。

40代以降の女性、とくに出産したことのある人、脂っこい食事をお酒と一緒に取ることが多い人は胆石ができやすいと医師が説明する。麻希はどちらかと言えば痩せているし、出産もしていないし、ぎりぎりまだ30代だが、映画製作プロダクション時代、撮影のたびに揚げものだらけの弁当を食べ、居酒屋で揚げものとお酒を胃に入れていた。その頃から石を溜め始めていたのだろう。

麻希のお腹に痛みが走ったのは、胆石が胆のうの中で動いて生じたものだとわかった。

「悪い病気ではないんですね」とモリゾウが確認すると、「今のところは。でも、今後、悪さするかもしれません」と医師は言ってから、「取っちゃいますか」と続けた。

「胆石って取り除けるんですか?」と麻希が聞くと、「胆のうごと取ります」とこれまたさらりと言われた。

「胆のうって臓器ですよね? 臓器取っちゃって、大丈夫なんですか?」

「大丈夫です。取っても、何も変わりません」

「臓器なのに、あってもなくても変わらないって、おかしくないですか?」

「まったく影響がないわけではありませんが、ここまで石が増えてしまうと、胆汁を貯める働きは、ほとんどできなくなっています」

「何か意味があって、役割があって、存在しているんですよね? 役に立たないから、邪魔だから、もういらないって切り捨てるんですか? だったらせめて、今までありがとう、ほんとはいて欲しいって、名残を惜しんで欲しいです。40年近く働いてきて、実はいなくても良かったなんて言われたら、やり切れないです!」

どんどん大きくなる声が診察室の壁に弾かれ、麻希に跳ね返る。胆のうと自分を重ねるなんて馬鹿げているのに、言葉が止まらない。医師は口を挟まず、麻希が吐き出し切るのを待っている。言うことがなくなり、診察室が静かになった。

「うちに帰って、ふたりで話そっか」

モリゾウは医師に礼を言うと、麻希の背中に手を添えて、診察室の外へ促した。最後まで夫を演じきっていた。

病院の外に出ると、日が傾いていた。モリゾウに恥ずかしいところを見られてしまったが、誰かに見られるならモリゾウで良かった。モリゾウが良かった。

「不謹慎かもしれないけど、おれ、きれいだなって思いました」

「あのお医者さん?」

「違いますよ。胆石っす」

「そっちか。宝石は持ってないけど、胆石は持ってる女」

「でも、意外でした。マキマキさん、部屋あんなにスッキリしてるから、胆のうもあっさり手放すかなと思ったんすけど、執着あったんすね」

執着なのかなと麻希は考える。痛みの矢を放って、ここにいるよと麻希に知らせた石たちは、麻希が東京に出て来てからの時間でできている。友人もできず就職にもつながらなかった服飾専門学校時代の空しさ。派遣切りのやるせなさ。すり減るばかりの既婚者との逢瀬。最後の恋の古傷。それでもあの日々には意味があったと信じたい、すがりたい。胆のうを切り離せないのは、なかったことにしたくないという意地なのだろう。

今の部屋に引っ越したとき、家具も服も食器も本もほとんど捨てた。どうしても捨てられないものだけを手元に置いた。最後につき合ったツカサ君とエキストラの現場で出会った映画の業務試写DVD。ツカサ君に贈られた赤い靴とカード。ツカサ君が置いて行ったシャツをリメイクした鞄。

ツカサ君。ツカサ君。ツカサ君。

過去を断ち切るつもりが、物が減った分、かえって思い入れが煮詰められ、凝り固まっている。胆汁が結晶化した胆石みたいに。

ツカサ君に未練があるんじゃなくて、ツカサ君が好きだった自分を忘れられないのだ。最後の恋の残骸をお守りみたいに持ち続けて、あれ以上の幸せが手に入る未来への期待を捨てられずにいる。引き換え期限がとっくに過ぎた宝くじを握りしめて、東京にしがみついているわたしは、胆石だらけの胆のうと同じくらい意味のない存在かもしれない。

それでも、いなくなっても同じなんて言わないでよ。

昼間とは違う種類の痛みが麻希を貫いたが、そのことをモリゾウには言わなかった。

次の物語、連載小説『漂うわたし』第25回 佐藤千佳子(9)「夫婦なのに『ご主人様』『お母様』の謎」へ。

イラスト:ジョンジー敦子

編集部note:https://note.com/saita_media

みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!