第10回 伊澤直美(4) 産まないって決めたわけじゃないのに

「なおみちゃん、いろえんぴつどこー?」

甥っ子の幸太が直美を呼ぶ。イザオのほうが近くにいるのに。

「コータ、直美ちゃんがいいかー。孝雄ちゃんじゃダメかー」

俺が面倒見ると言っていたこと、イザオはすっかり忘れている。あんたのお姉さんの子なんだけど。

幸太はイザオの4歳上の姉、亜子姉さんの一人息子で、春から小学生になる。こだわりの強い子で、イザオの両親より「直美ちゃんちがいい」らしい。

幸太を預かるときは、家で過ごす。ただでさえ子どもと一緒だとできることが限られるが、幸太の場合、さらに選択肢が狭くなる。音に敏感で、人通りの多い場所に行くと、「ウワンウワンする」と言って耳をふさぐのだ。

遠くの音も近くの音も同じように受け止めてしまい、処理しきれなくなる。聴覚過敏というらしい。幼稚園ではヘッドホンを着けて過ごしている。テレビは音声を消して字幕をオンにして見る。

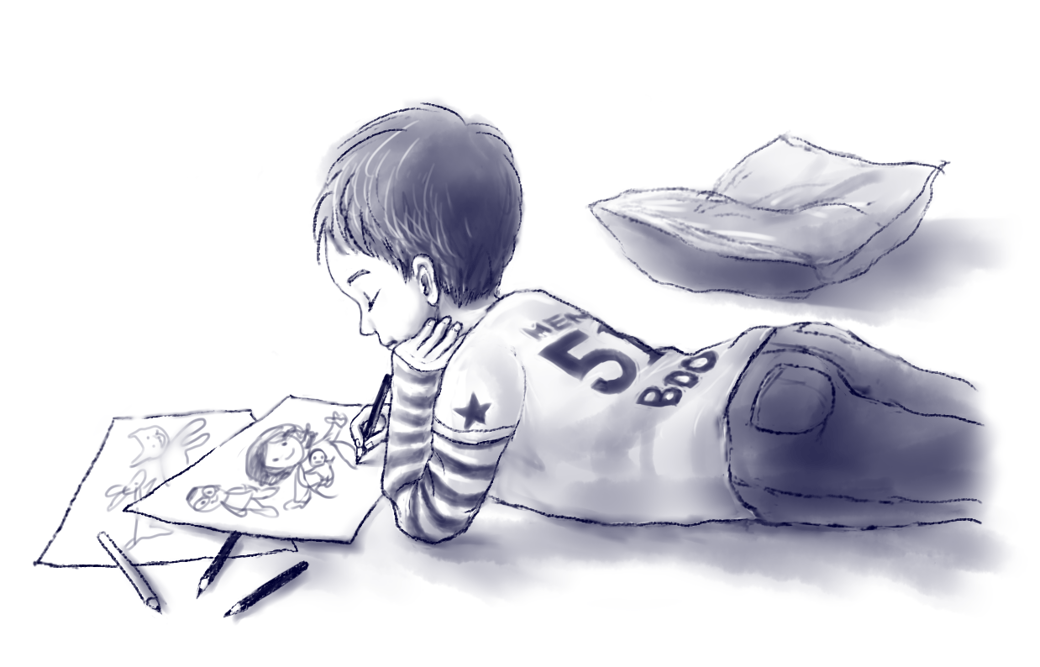

絵を描くのが好きで、集中すると何時間でも色鉛筆を走らせる。だから、手はかからない。正確に言うと、だいぶかからなくなった。聴覚過敏の不快感と折り合いをつけるまでは、感情の浮き沈みが激しく、電車の中で急に叫び出したり、幼稚園のお友達の絵を塗りつぶしたり、手のつけられない子になっていた。

幼稚園を2回変わった。うちでは面倒見きれませんと匙を投げられ、次に受け入れてくれる園を探し、今度は大丈夫と思ったら、また居られなくなった。そんな幸太の他の子とは違うはみ出した部分を亜子姉さんは「超能力」と呼ぶ。

「また幸太が超能力を発揮しちゃって。今度のは破壊力抜群」

笑いごとでは済まされない悲劇が、直美やイザオに話すときには笑い話になる。

「アコネーも絵うまかったんだよ。いっつも賞状もらってきて」

幸太が色鉛筆を走らせる自由帳の両側から、直美とイザオがのぞき込む。幸太が描く絵は角張ったところがなくて、線がやわらかい。色遣いも優しい。48色の色鉛筆から中間色を選んで使う。

「これって俺とハラミかな」

「亜子姉さんとダンナさんじゃない?」

「でも、アコネーよりハラミに似てる」

女の人のおなかの中に、赤ちゃんらしき小さな人がベビーピンクの色鉛筆で描かれている。

「コータ、いとこが欲しいのかな」

直美は聞こえないふりをする。

「アコネーが母親になるとはなー。子どもなんか絶対いらないって言ってたんだから」

直美が何度も聞いた話をイザオがまた始める。

「タバコも酒もコーヒーもやめられないから産みたくないって。それがさ、妊娠がわかった途端、全部スパッとやめてさ。母性ってすごいよな」

直美は亜子姉さんから「ツワリで気持ち悪くなったから」と聞いたのだが、イザオの中では母性神話が出来上がっている。

「やっぱ母性だよな。顔つきも変わったもん。子どもを産んだら、ハラミも変わると思う」

「わたし、別に変わりたいって思ってないんだけど」

「アコネーは、子育ての才能があったんだよな。コータ、あんなに難しい子だったのに、すごくいい子に育ってるし」

直美は相槌を打つのも面倒になってくる。子どもを産んで、亜子姉さんがいい感じに変わったことは喜ばしい。亜子姉さんが上手に子育てしていることも、幸太がいい子に育っていることも、否定しない。だけど、姉の成功例をそのまま妻に当てはめるのは、おめでたすぎる。

「亜子姉さんは亜子姉さん、わたしはわたし。一緒にしないで欲しいんだけど」

「産まず嫌いは良くないって」

「産まず嫌いって何?」

「産んだことないのに、産んでもいいことないって決めつけてる」

「いいことないとは言ってない。それなりの覚悟が要るって言ってるの」

「だから考え過ぎなんだって。案ずるより産むが易しだよ」

「産むのはわたしなんだけど」

「ウワンウワンするー」と言って、幸太が色鉛筆を投げ出し、耳をふさいだ。

「ごめんね幸太。うるさかったね」

直美が謝り、言い合いは打ち切られた。子どもは夫婦喧嘩のブレーキにもなる。

イザオの言う通り、考え過ぎなのかもしれない。だけど、詐欺商法の押し売りみたいな強引さには、うんざりする。イザオにはメリットしか見えていない。直美が失うものの大きさも知らず、無責任にあおらないで欲しい。出産にはクーリングオフがないんだよ。

「あっちで仕事してくる」

頭を冷やしたくて、書斎に引っ込んだ。

「仕事進んだ?」

「うん。まぁ」

「これ、アコネーとダンナさんだったんだね」

亜子姉さんが幸太を迎えに来て帰った後、イザオは幸太が描いた絵を見ていた。

ついさっき、直美とイザオは亜子姉さんの2人目懐妊を知った。4か月ぶりに会った亜子姉さんのおなかの膨らみに直美が気づいて、「もしかして」と尋ねると、亜子姉さんは指を2本立てた。

「コータ、やったな。お兄ちゃんだぞ!」

イザオの興奮が直美には白々しいアピールに見えた。今までなら素直にイザオと喜びを分かち合えただろう。けれど、「子どもどうする?」問題に直面している今はフクザツで、「おめでとうございます」と月並みなことしか言えなかった。

「直美ちゃんの分も産むからって言われたんだよね」

「アコネーに?」

「うん。だから、仕事頑張って続けてねって」

「で?」

「直美ちゃんの分って、なんかさー。わたしが産まないって決めたわけじゃないのに」

「こっちはもう2人目なのに、そっちはまだってプレッシャーかけられるほうがいいわけ?」

「でもさ、出産ってノルマじゃないし、分担できるものじゃないし、わたしの分を亜子姉さんが産むって、おかしくない?」

「アコネーは純粋に応援してくれてるんだと思うよ。ハラミには自分の分も仕事続けて欲しいって思ってるんじゃない?」

「ほらまた『分』って言った」

「何が気に入らないわけ?」

イザオの声が苛立つ。何もかもだよと直美は心の中で毒づき、同時に傷つく。幸太がまわりの音に過剰反応するように、今の直美は「子どもどうする?」の話題に過敏になっている。普段なら聞き流せる些細なことにもいちいち引っかかって傷ついて歯向かってしまう。入社以来呼ばれている「ハラミ」の響きにさえ、心がささくれ立つ。

子どもを産んでもわたしはわたしでいたいし、だから踏み出せないでいるのに、待てないイザオは亜子姉さんと一緒にしたり、一般論で丸め込んだりしようとする。

わかって欲しくて、わかり合いたくて、言葉を継げば継ぐほど、どろっとした感情はかき回され、いっそう暗く濁って沈澱する。あーダメだ。どんどん会話が噛み合わなくなる。イザオが嫌いになる。自分のことも嫌いになる。

「ジム行って来る」

イザオも一人になりたかったのだろう。玄関のドアが冷たく閉まる音がして、しんとなったリビングに直美が残された。

幸太が描いた絵に目をやる。亜子姉さんのおなかに赤ちゃんを宿した絵。その下に、もう一枚。女の人の後ろ姿。パソコンを打っている直美の背中だ。

幸太がドアをそっと開けて「なおみちゃん」と声をかけたが、直美は「後でね」と気のない返事をした。2度か3度。幸太を振り返りもせず、パソコンに向かったまま。

絵に添えられたひらがなを解読する。

「なおみちゃんおしごとがんばってる」

「がんばってね」ではなく「がんばってる」となっていた。

がんばってる姿がかっこいいと思って、描いてくれたのかな。がんばってるから邪魔しちゃいけないと自分に言い聞かせてたのかな。それとも、十分がんばってるから、それ以上がんばらなくていいよってことなのかな。

幸太はどんな気持ちで、この絵を、この言葉を描いたのだろう。

「なおみちゃんおしごとがんばってる」

声に出して読み上げると、涙があふれた。今日、うちで仕事しなくても良かったのだ。幸太が帰ってからでも企画書は書けた。だけど、「子どもどうする?」で頭がいっぱいのイザオから離れたくて、仕事に逃げ込んだ。

ごめんね幸太。何度も呼びに来てくれたのに。

たまに会う甥っ子の相手すらできないわたしが、親になれるんだろうか。産んだら親になっていくんだろうか。愛しさと申し訳なさがせめぎ合うこんな気持ちを幸太が引き出してくれたように。

次の物語、連載小説『漂うわたし』第11回 多賀麻希(3)「昔のあだ名で呼ばれてみたら」へ。

イラスト:ジョンジー敦子

※表示価格は記事執筆時点の価格です。現在の価格については各サイトでご確認ください。