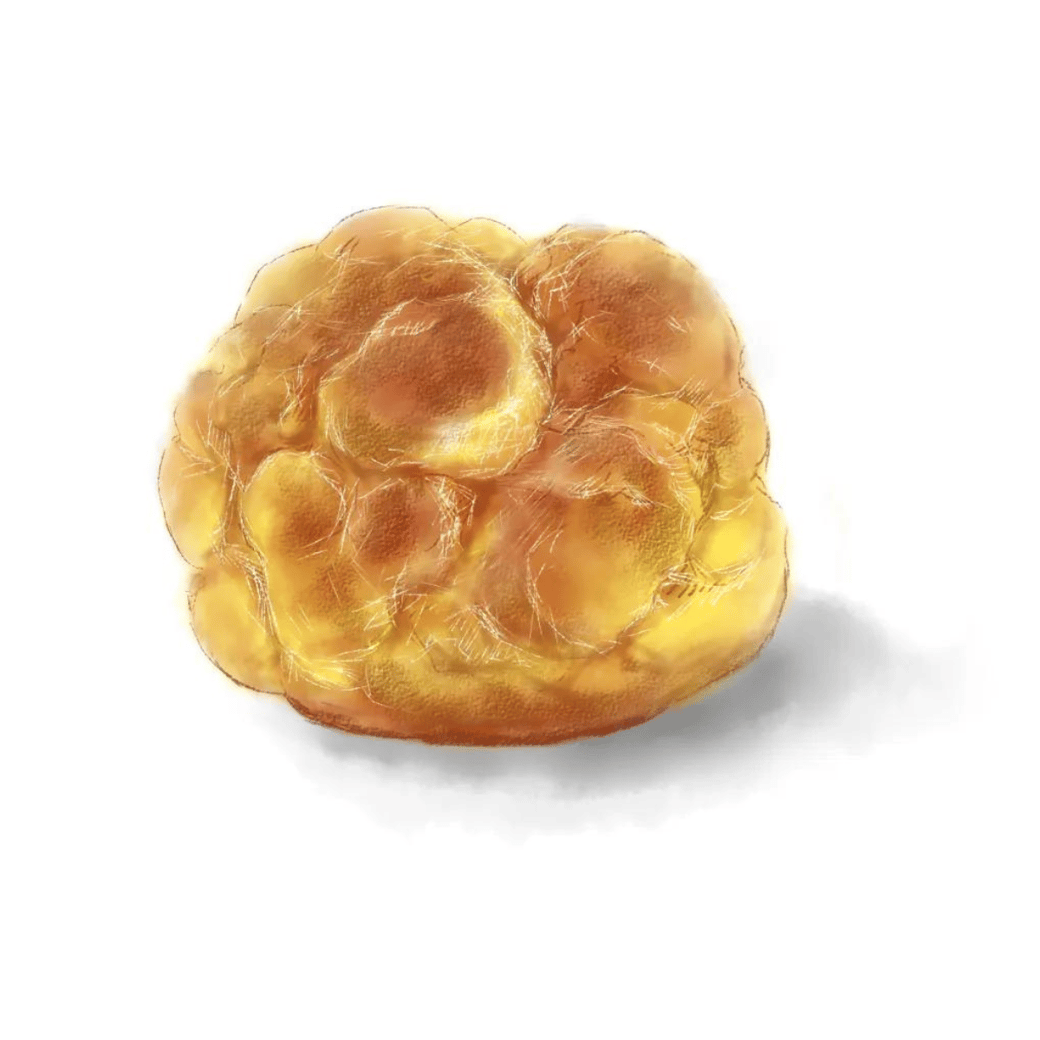

第35回 多賀麻希(11) シュークリームが膨らむ予感

「それ、危険物じゃないっすか」とモリゾウに聞かれて、

「危険物だね」と麻希は答え、手に持った食べかけのシュークリームに目をやる。

生クリームとバターと小麦粉と砂糖と卵。胆石が育ちそうなものでできている。

「マキマキさん、2個とも食べていいっすよ」

「モリゾウとどうぞって2個くれたんだから」

「いいっすよ。マキマキさんへのお礼なんすから」

シュークリームはモリゾウの演劇仲間の自称「古墳王子」からだった。古墳にちなんでモリゾウがつけた高低差太郎というお笑い芸人風の名前もあるが、そちらはあまり使っていないらしい。

古墳王子に頼まれて古墳バッグを作ることになった。麻希が持っているものより色も形も古墳に近づけた、鍵穴みたいな前方後円墳型のバッグを縫って欲しいとグリーンの布を託された。お礼にと渡されたシュークリーム2個が制作費なのか、別に支払ってくれるつもりなのか、お金の話はできなかったが、麻希の手作りのバッグを見て、「ああいうのが欲しい」とリクエストされたことがうれしかった。

「モリゾウをよろしくお願いします」と別れ際、古墳王子に言われた。わたしたち、つき合ってないですよとわざわざ否定することもないかと思い、「はい」と返事をした。

1個目のシュークリームを食べ終え、箱の中に残っている2個目のシュークリームに目をやる。遠慮なく自分が食べるべきか、モリゾウに食べてもらうべきか、冷蔵庫に入れるべきか。

「食べたら2シュークリームか」と麻希がつぶやくと、

「1シュークリーム、2シュークリームって数えるの、シュークリームっていう単位みたいっすね」とモリゾウが笑った。

「そうなの。シュークリームが単位だったんだ」

「何の単位だったんすか?」

「ごほうび、かな」

「ごほうび?」

「地元に一軒だけあった洋菓子店のシュークリームがすごくおいしくて。幼稚園の運動会で、かけっこが1等になって、ごほうびに何食べたいって、お父さんに聞かれて、シュークリームって答えたら、買ってくれた」

「あのお父さんに?」

「そう、あのお父さん」

突然訪ねて来て帰って行った熊本の父のことをモリゾウはどう思ったのか、まだ聞けていなかったが、タブーな話題というわけではなさそうだ。

「ごめんね。お父さんが立ち入ったこと聞いて」

「そりゃあフツーの親は聞きたくなりますよ」

モリゾウは屈託がない。懐が大きいのか、受け流す力が強いのか。

「あのお父さんとマキマキさんがシュークリームの話してるの、なんか可愛いっすね」

モリゾウに「可愛い」と言われた。いや、麻希が、ではなく、父と麻希が、なのだが。

「多分お父さんも好きだったんだよね、シュークリーム」

店の前に出ているベンチに父と並んで腰かけ、シュークリームを食べた。麻希の小さな手、小さな口には、あの頃のシュークリームはとても大きかった。あっという間に胃に納めた父が、麻希がついばむように少しずつ皮を食べ、クリームをなめるのを無言で眺め、食べ終わるのを待っていた。その間、父は麻希のものだった。

もしかしたら、食べきれないのなら手伝ってやろうかという目で父は麻希を見ていたのかもしれないが、当時の麻希はシュークリーム1個分のごほうびを味わうことに夢中だった。皮をひと口、クリームをひとなめするたびに広がるおいしさに、うっとりした。生まれてきて良かったと大げさなことを思った。

シュークリームは少しずつ小さくなっていき、やがてなくなり、手の中には甘い香りだけが残った。

時間にしたら20分ほどの出来事だっただろうか。

幼稚園の運動会の後に食べたあの日のシュークリームは、記憶の森の奥で今も静かに光っている。額縁に納めて飾ってあるような、特別な1個だ。

「そっから、シュークリームがごほうびの単位になったんすね?」

「そう。テストでいい点取ったり、読書感想文で賞をもらったりしたら、買ってもらった」

体が大きくなると、シュークリームは小さくなっていった。小学校の卒業記念は3シュークリームを一人で食べた。東京の専門学校に行くことが決まった日は、シュークリームを8つ、お小遣いで買った。父と母と妹と自分に2つずつ。

「モリゾウは、そういうのないの?」

「ごほうびの単位っすか?」

「単位っていうか、自分物差しみたいなもの」

モリゾウはしばらく考えて、「ロウソクかな」と言った。

「子どもの頃、電気が止まったんすよ」

「停電?」

「最初はそう思ったんすけど、近所は電気ついてて、うちだけ真っ暗だったんすよ。電話も繋がらないから公衆電話から問い合わせたら、電気代の自動引き落としに指定してた銀行口座の残高がゼロになってて」

電気を止められた経験があったのかと麻希は納得する。初めて麻希の部屋に来て、結果的に転がり込むことになった日、モリゾウは「電気が通っていれば十分」と言った。

「お金振り込んでも、すぐ復旧するわけじゃないんすよ。夜なんか真っ暗で。そしたらロウソクがあって」

「仏壇用の?」

「うちに仏壇はなかったから、祭りの提灯用だったのかな。それ灯したら、うわ、明るいって思って」

「何歳ぐらいのとき?」

「小学校上がる前だったかな」

幼い麻希がごほうびの1シュークリームを味わったように、幼いモリゾウは真っ暗な部屋を照らした1ロウソクの明るさを味わったのだろう。

「ロウソクの背丈がどんどん小さくなって、最後は火も小さくなって、すんって消えて、また部屋が真っ暗になって。死ぬってこういうことなのかなって考えたりして」

「小学校に上がる前に?」

「ロウソクの炎見てると、思考が潜っちゃうんすよ」

「演劇っぽいよね」

「あー、最初に書いた戯曲、まさにそういうのでした。『ロウソクで飯が炊けるまで』ってタイトルで」

「ロウソクでご飯炊けるの?」

「炊けますよ。ロウソク束ねたら、コンロの中火ぐらいの火力出せるんで」

サバイバルキャンプみたいだねと麻希が言うと、

「いつまでも続かないからキャンプは楽しいんすよ」とモリゾウは言った。

「やっぱり電気大事?」

「大事っすよ。やっと復旧して、部屋の電気のスイッチを何度もつけたり消したりしたんすよ。一度消してもスイッチを入れたら一瞬でまたつくってすごいよなって」

モリゾウは気づいていないかもしれないが、その癖は今も残っている。モリゾウが電気を一旦つけた後、消してまたつけるのを不思議に思っていたが、「消してもまたつく」を確かめているのだ。

日が傾いて部屋が暗くなっていた。スイッチに近い場所にいる麻希が、立ち上がり、天井の灯りをつける。スイッチを押した途端、部屋がパッと明るくなる。床の上に並べたボタンに照明が当たり、光をはね返す。手芸道具の箱にしまったままだったボタンたち。これから作る古墳王子のバッグを彩る予定だ。

「やっぱりモリゾウが食べてよ」

2個目のシュークリームが入った箱をモリゾウのほうに押し出し、麻希は言った。

「1シュークリームずつにしたいから」

「1シュークリームずつ?」

「古墳バッグを気に入ってもらったわたしに1シュークリーム。そのきっかけをくれたモリゾウに1シュークリーム」

そういうことならとモリゾウがシュークリームを手に取り、かぶりつくと、

「うわっ。なんだこれ! うまいっすね」

初めてシュークリームを食べた子どものような歓声を上げた。

ふたり合わせて2シュークリーム。ごほうびのシュークリームを誰かと足し合う。そんなことを今の今まで思いつかなかった。

東京に出て来てから、8シュークリームのまま記録更新は止まった。数えるのが楽しいのは、それが増え続けているときだ。今よりもいいことが待っていると未来を信じられているときだ。

ほめられるようなことも、自分にごほうびをあげたくなるようなこともなく、シュークリームがしぼみ続けるような日々を過ごしてきた。

モリゾウと暮らし始めるまでは。

麻希は立ち上がり、もう一度、天井の灯りのスイッチを消して入れ直した。

「ん?」

シュークリームを頬張ったまま、モリゾウが視線だけ麻希に向ける。

消えないって確かめただけ。

麻希は心の中でつぶやいて、はみ出したクリームを口のまわりにつけたモリゾウを見る。あのクリームを指でからめ取ってなめてみたいと思う。

今日の1シュークリームは額縁に納めないでおこう。これからゆっくり膨らむ気がするから。

次の物語、連載小説『漂うわたし』第36回 多賀麻希(12)「あなたには嫌われたくない」へ。

イラスト:ジョンジー敦子

編集部note:https://note.com/saita_media

みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!