第33回 伊澤直美(11) 妊娠検査薬の結果を待つ間に

午後1時57分。フライドポテトをつまみながら、「わかってる」と誰に言うともなく直美はつぶやく。

こんなことをしている場合じゃない。

今日、急遽在宅勤務に切り替えたのは、家で一人になるためだった。イザオのいないうちに、やらなくてはならないことがあった。

直美が感じた異様なムカつきは、「あの嫁まだ旧姓使っているのか」問題のせいではなく、つわりのせいではないかとイザオの姉、亜子に言われ、家に帰る途中で妊娠検査薬を買い求めた。

その翌日の今日。イザオが家を出てから6時間経ったが、いまだに実行に移さず、現実逃避のように何かを口に入れ続けている。

家にあったお酒のアテ用のカシューナッツをひと袋食べ、冷蔵庫のカマンベールチーズをひとかたまり食べ、無性に油っこいものが食べたくなって駅前の大衆中華料理店まで出かけ、チャーハンの大盛りを食べた。その帰りに買ったフライドポテトを食べている。

「食べづわりというのがあってね」と亜子姉さんに教わった。つわりと言えば、食べて吐き気がするものだとばかり思っていたが、「食べないと気持ち悪くなる」タイプのつわりもあるらしい。

亜子姉さんの家にあったおはぎを出されると、止まらなくなり、一気に3個食べてしまった。甥っ子の幸太の分を残しておかなくてはという理性が働かなかったら、4個目にも手を出していただろう。

「直美ちゃんって、あんこ、好きだっけ」と聞かれ、

「嫌いってわけじゃないですけど、1個で十分です」と答えると、

「私は、幸太のときは、やたらカレーが食べたくなって、この子がお腹に入ったときは、やたらポテトサラダが食べたくなった」と亜子姉さんは2人目の赤ちゃんで膨らんだお腹をさすりながら言った。

「お腹に入った」という表現が、しっくり来る。何かが自分の中に入り、大きくなろうとしている。その存在を直美は感じている。

いるんだよね。そこに、もう。

いつお腹に入ったのか、日付にスタンプを押したように、はっきりと身に覚えがある。ケンカして家出したイザオが1週間ぶりに帰って来た、あくる朝。ふたりの手の上に虹が落ちて、イザオに抱き寄せられた、その続き。

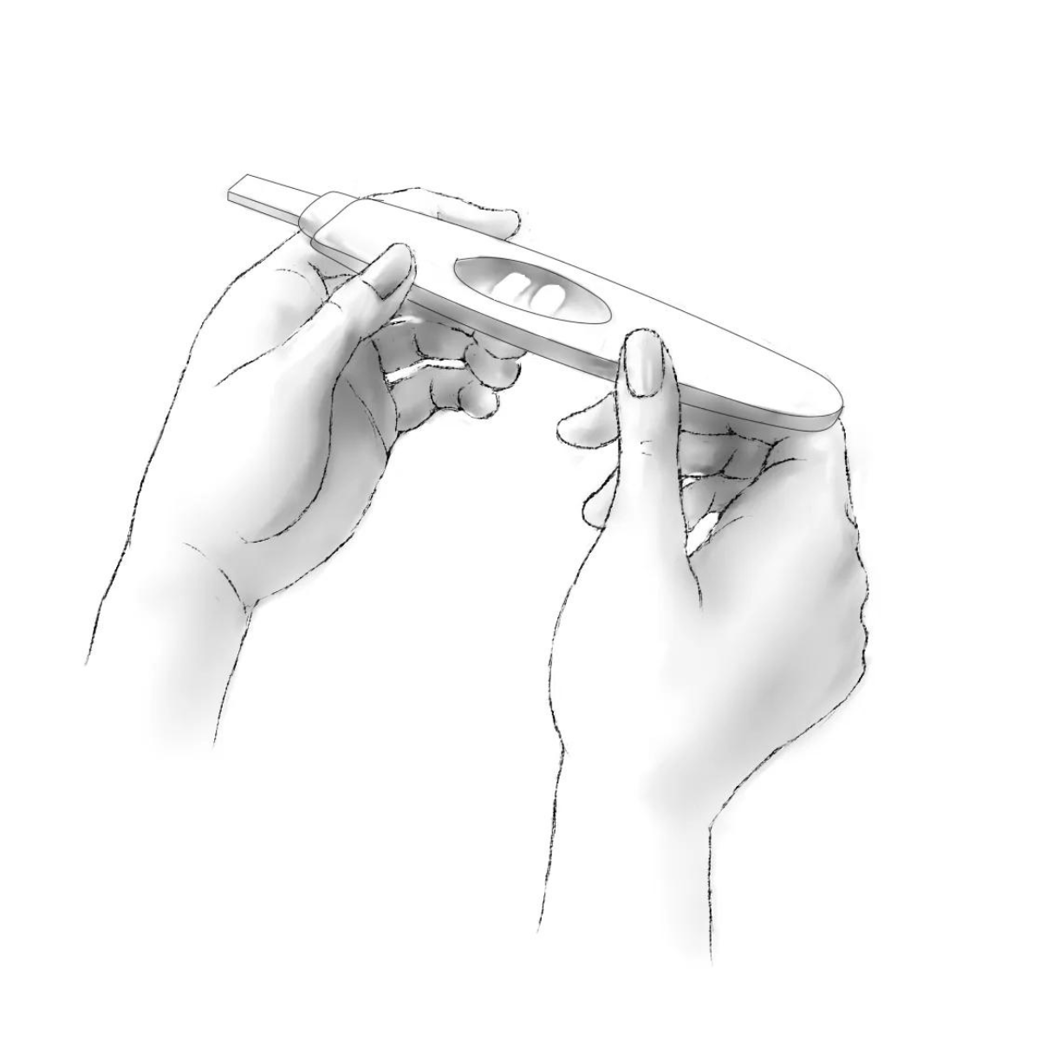

フライドポテトを平らげ、指を拭き、イザオに見つからないように隠しておいた横長の箱をようやく手に取った。

妊娠検査薬を買ったのは、2度目だ。前回は大学4年の始め。そのときの相手はイザオではなかった。バイト先で知り合い、つき合って1年になる彼。大学は違うが、学年は同じだった。

毎月、規則正しく来ていた生理が遅れた。3日までは誤差の範囲だろうと思った。1週間経つと、こんなに遅れたことは今までなかったと焦り出した。日に日に「もしかしたら」が大きくなり、予定の日から10日遅れて、ついに妊娠検査薬を買い求めた。

大学近くのドラッグストアを避け、一人暮らしをしていたアパート近くの一度も入ったことのない古めかしい薬局を選んだ。どう見ても学生の直美が差し出した妊娠検査薬を店番の初老の男性は茶色い紙袋に入れ、淡々と代金を受け取り、「お大事に」と声をかけた。

お大事に。

まるで、すでにいる赤ちゃんのいる母体を労られているようで、怖くなった。

一人暮らしのアパートで箱を開け、まず説明書を読んだ。受精卵が着床すると、胎盤が作られ、hCGというホルモンが生産される。それが尿中に含まれているかどうかを調べるのが妊娠検査薬の仕組みだと知った。

使う前に仕組みを知っておきたかったわけではなく、結果を知るのが怖くて、説明書に逃げていた。スティックを持ってトイレに行くまでに1時間ほど足踏みした。

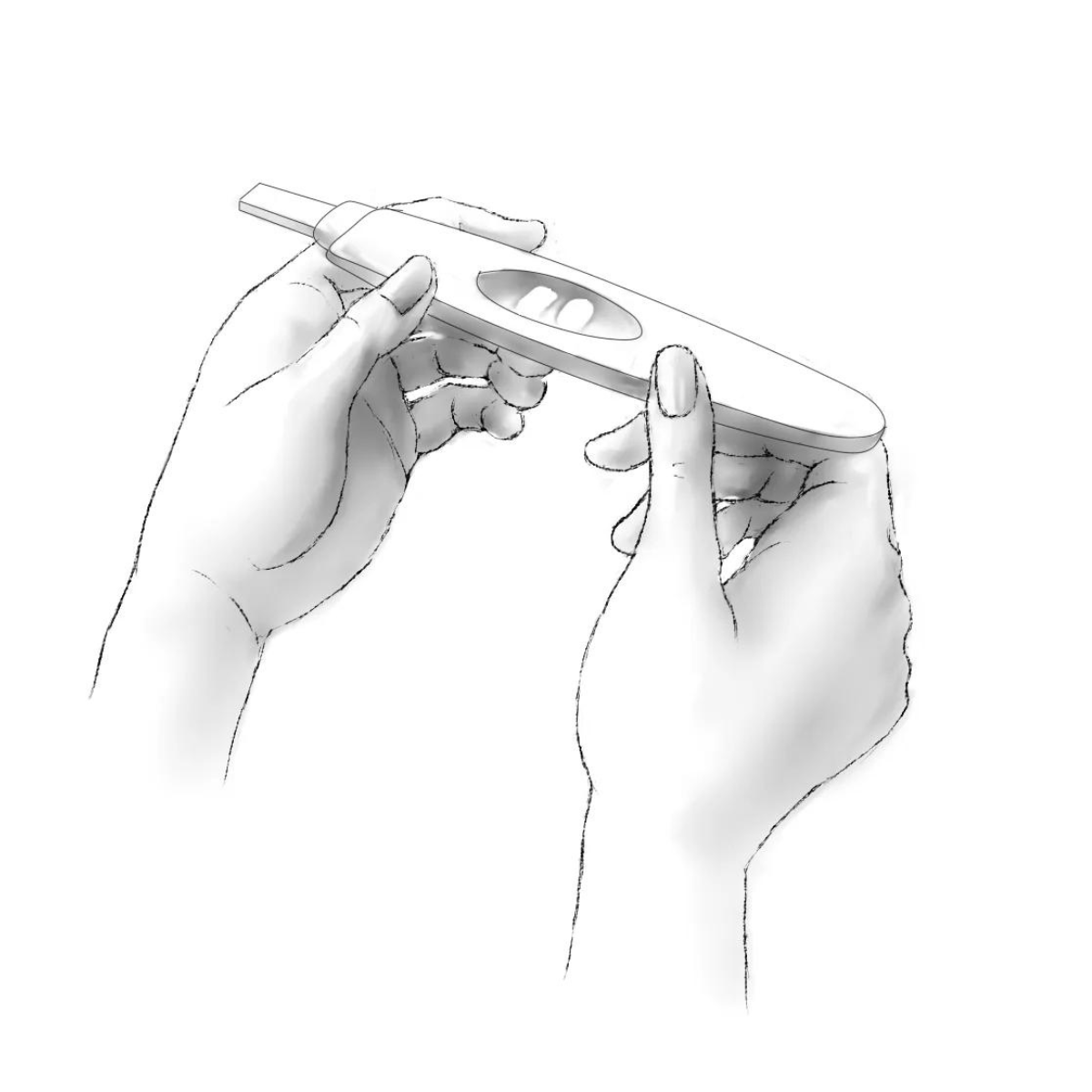

ホルモンが検出されれば陽性で、検査用のスティックの小窓の中に色つきの線が浮かび上がる。その判定が出るまで約1分かかると説明書に書いてあった。

当たりくじつきのアイスキャンディーみたいだと思ったことを覚えている。当時の直美にとっては「陽性がハズレ」だった。

トイレから出て、小窓を見つめる1分間の間に、「もしハズレが出たら」と考えた。

産むのか、産まないのか。

産むとしたら、就職はどうなるのか。

その前に、卒業はできるのか。大学に通い続けられるのか。

大きなお腹を抱えて講義を受ける自分をうまく想像できなかった。

そもそも、彼は何と言うだろうか。

3日遅れた日に彼が部屋に来ていた。「今月、遅れてる」と言うと、「じゃあ、今日できるんだ?」と彼は違う意味に取って、手を伸ばしてきた。

「そうじゃなくて、妊娠したかも」と直美が言うと、「ありえなくない?」と即座に言った。確かに避妊はしているけど、妊娠する可能性はゼロじゃない。直美がそう言うと、「性教育の授業みたいだね」と彼は他人事みたいに笑った。

もし、妊娠していたら。そのときは、彼も他人事ではいられなくなる。

長い長い1分が過ぎた。スティックの小窓の中に変化はなかった。それでも安心はできなかった。産婦人科に行き、「妊娠していません」と医師に言ってもらい、ほっとしたその夜、10日遅れで生理が来た。直美の不安と緊張が体にブレーキをかけていたのかもしれない。

その次の日、彼が部屋に来て、「どうなった?」と自分から聞いてくれた。

「お医者さん行って来た。大丈夫だった」と直美が言うと、

「良かったー」と彼は大きく息をついてから、「良かった良かった」と繰り返した。心の底から喜んでくれているのがわかった。

「もう、マジで心配した」

彼が笑顔で直美を抱き寄せた。キスでつながったままの彼の手がシャツの裾から直美の胸元に伸び、そのまま脱がせにかかった。

「ごめん。始まっちゃった」

キスを中断して直美が告げると、「そうなの?」と彼は明らかに残念そうに言った。

「今日、2日目」

「じゃあ、昨日からわかってたってこと? 医者行ったの、今日じゃないの?」

「昨日。お医者さんに大丈夫って言われて、ホッとしたからか、昨日の夜から始まった」

彼の体が、すっと直美から離れた。

「俺、昨日、眠れなかったんだけど」

「ごめん」

申し訳なさとうれしさが入り混じり、直美は彼の首に抱きついた。眠れない夜を抱えていたのは自分だけじゃなかった。一人で不安に震えていた時間が報われたように思った。

「ほんと、焦らせるのやめてくれよな。就活中に」

頬をくっつけあった彼が、ため息まじりに告げた。責めるというより、冗談やめてくれよと軽くなじるような口ぶりだった。

彼の首に巻きつけていた直美の手から力が抜けた。

彼が心配していたのは直美のことではなく、自分のことだった。かといって、もし直美が妊娠していたとしても、彼が失うものはほとんどなかった。これまで通り就職活動を続けて、講義に出て、卒業する。その未来に変更はなかった。だから、彼が心配したのは目先のことだった。大事な時期に余計なことに惑わされて、試験や面接に影響したら困る。心配というより、気にするくらいのレベルの話だ。

いつかはこの人と結婚するのかもと思っていた彼はハズレだった。直美の気持ちは、直美のシャツの裾から出て行った彼の右手のように、すっと彼から離れた。

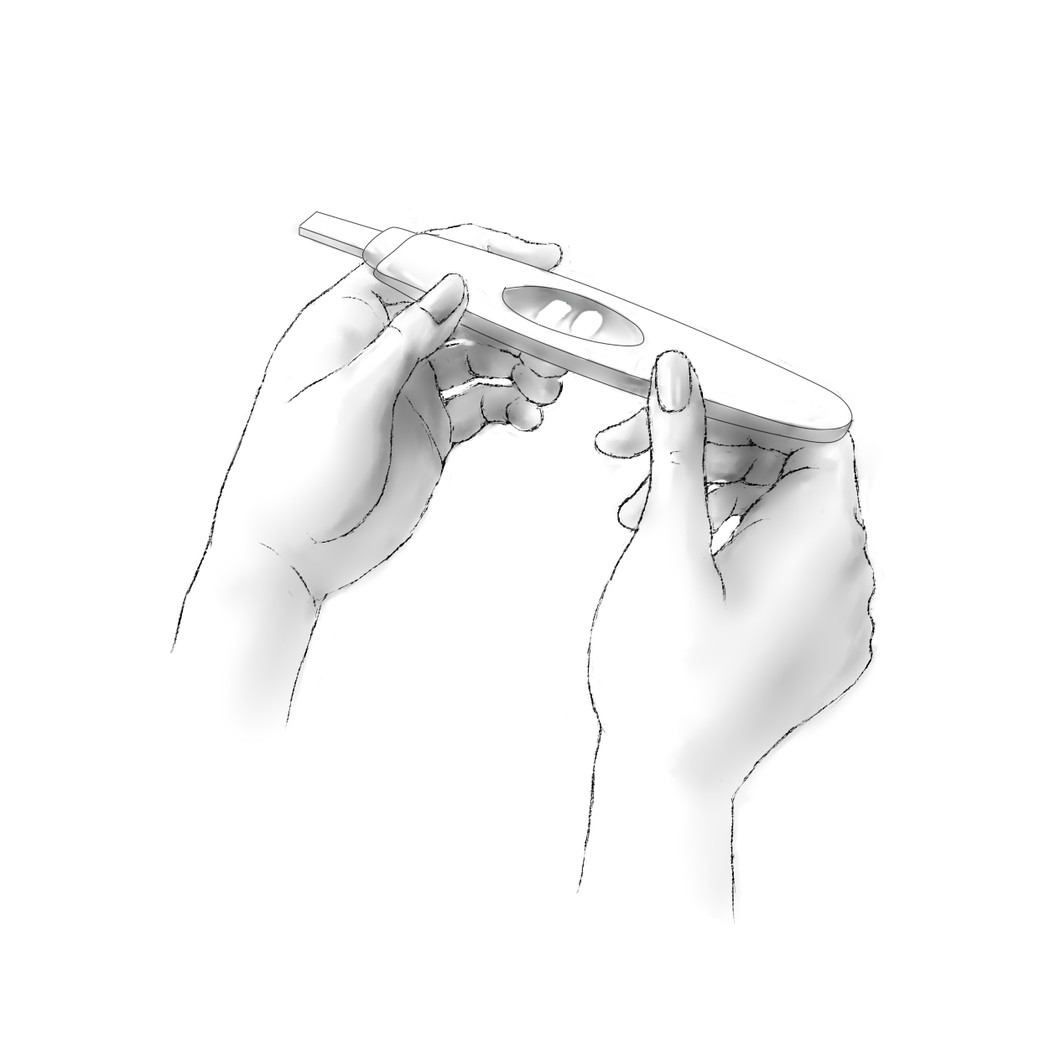

あのときと今では妊娠検査薬の結果の意味合いは違う。結婚して6年目の今は、陽性が出たら当たりだ。

何も恐れることはない。ただ、久しぶりに妊娠検査薬のスティックを手にして、あの頃のことを思い出すのが怖かった。予想外の妊娠で自分の人生が大きく変わってしまうことへの不安。その可能性を思い詰めた長い長い1分間。安心を分かち合えたと思った彼との温度差。その先に見えた、男と女の埋められない格差。

「妊娠したら女だけが損をする」という思いが人一倍大きくなったのは、あの出来事があったからだろう。そのせいで、結婚してからも妊娠になかなか踏み出せず、イザオと衝突を繰り返した。

でも、直美の覚悟より早く、待ったなしの現実が体の中から直美を変えようとしている。つき動かされるように、おはぎを3つ食べ、チャーハンの大盛りを食べ、フライドポテトを食べ、体の奥底に宿った存在を感じている。

箱から取り出したスティックの袋を破り、スティックを手に取る。前のときは、手がかじかんだみたいに震えて、うまく袋を破れなかったことを思い出す。2回目の今は震えていない。手も、気持ちも。

結果はすでにわかっている。だけど、妊娠検査薬の小窓をのぞいてみよう。あのときのハズレを当たりに塗り替えるために。

次の物語、連載小説『漂うわたし』第34回 伊澤直美(12)「夫の涙にもらい泣き」へ。

イラスト:ジョンジー敦子

編集部note:https://note.com/saita_media

みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!