第96回 多賀麻希(32)上書きされた過去

「田川圭子さん。これ以上わたしから何も盗らないでもらえますか」

自分の声が震えていないことに麻希は安心する。デザイン画を突き出す手も震えていない。大丈夫。落ち着いている。モリゾウが隣にいなくても、ケイティとわたりあえる。

隣にいないけれど、麻希にはモリゾウがついている。ネットショップを開こうと言ってくれたのも、ショップのアカウントを取り、体裁を整えてくれたのも、それを大きくしてくれたのも、モリゾウだ。作品ができたら、似合う言葉を着せて世に送り出し、旅立たせてくれる。作品が売れたら、シュークリームでお祝いしてくれる。モリゾウがいてくれるから、麻希は作品を作れる。作り続けられる。一人だったら、ひまわりバッグも生まれていない。

「わたしの作品だってわかってて真似したのか、真似した後からわかったのか、どっちなのか知らないけど、こういうことしたら、ケイティも損すると思う」

「損って?」

「ケイティの記事読んだよ。上司だったデザイナーに嫌がらせされて、デザインさせてもらえなかったって。自分がされてイヤなことは、人にもしないほうがいいと思う」

「私、マキマキに何かした?」

ケイティが涼しい顔でしらばっくれる。早口になりそうなのをこらえ、麻希は続ける。

「お金が欲しいわけじゃないの。デザインの使用料とか慰謝料とか、そんなのいらないから、ひまわりバッグを引っ込めてくれたら、それでいい。インスタからも消して欲しい。わたしの作品の紛いものを見たくない」

「私にバッグのデザインを盗まれたって言ってるの?」

今頃気づいたように目を見開くのがわざとらしい。

「そう。わたしのデザインがオリジナル。早めに動いたほうがいいと思う。ケイティの信用にも関わることだから」

「オリジナルはひまわりだよね」

「え?」

麻希はぽかんとケイティを見つめる。アイラインに縁取られたケイティの目は落ち着き払って、デザイン画を見ている。

「ひまわりをバッグにしたら、こうならない?」

「ならない。ここまで偶然似るわけない」

「普通はそうかもしれないけど」

「普通はって?」

「私たち、同じ専門学校行ってたし。同じ先生のクラス取ってたし」

「何が言いたいの?」

「学生のときから似てたよね? 私たちのデザイン」

麻希はあごが外れそうになる。デザインが似てたのは、わたしがケイティのデザイン画も描いていたからだ。似ないように気をつけてはいたけど、限界はあった。似ていると指摘されたこともあった。当時もケイティは調子良くはぐらかしていた。

麻希はあえて昔のことを蒸し返さないようにしていたのに、かぶせたフタをケイティが自分から外しに来た。

一体どんなメンタルしてるんだ?

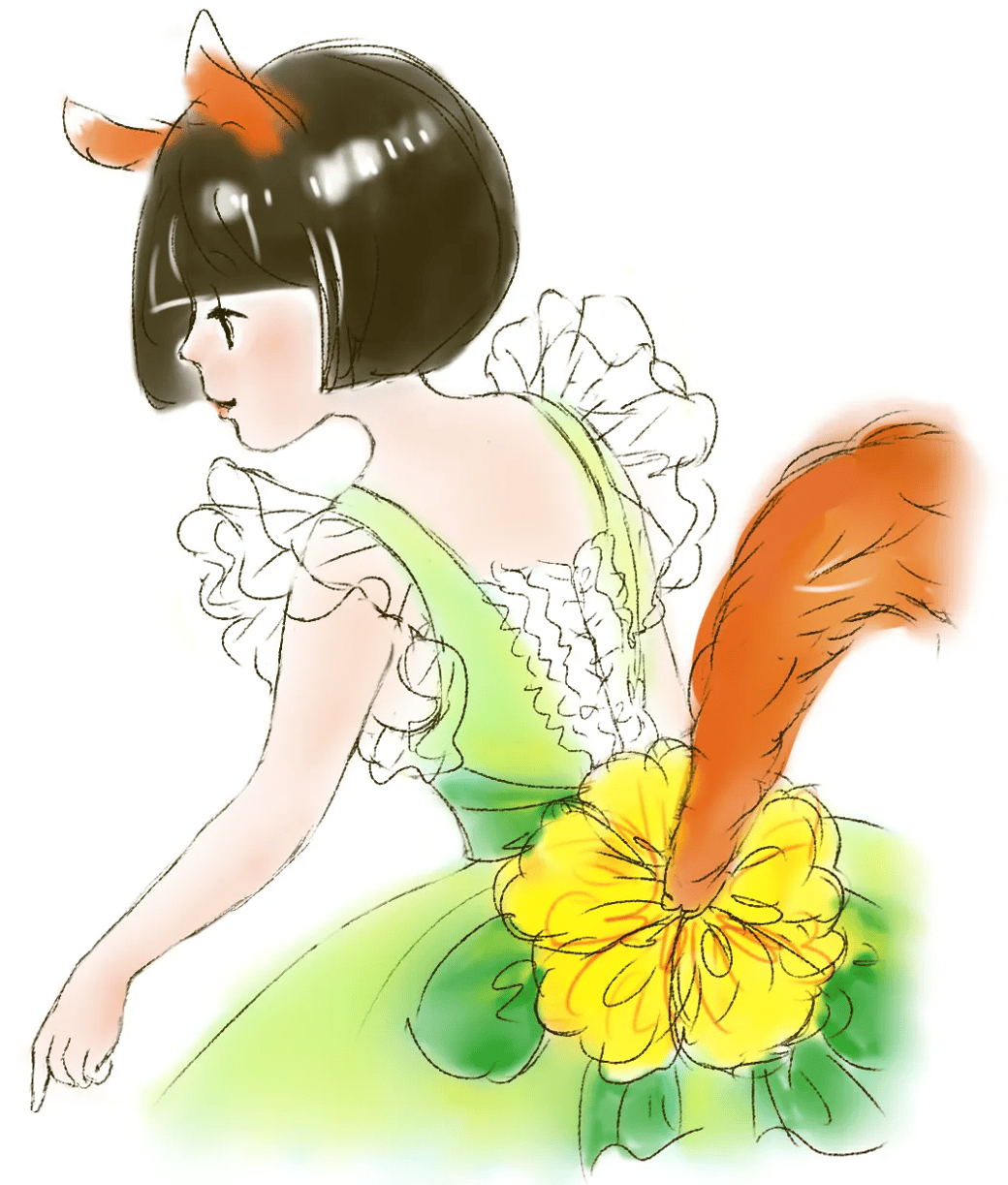

「ほら、あの映画の衣装デザイン画。女子高生にしっぽが生えるやつ。『しあわせのしっぽ』だっけ。私のが採用されたけど、マキマキ、デザインがかぶっちゃったじゃない?」

「へ?」と変な声が出た。

何を言ってるの? あの採用されたデザイン画はわたしが描いたんだよ。

言い返したいが、言葉にならない。

デザインがかぶって落とされたんじゃない。ケイティの課題に時間を取られて、自分の課題に手が回らなかったのだ。ケイティは忘れているのだろうか。とぼけているのだろうか。記憶が上書きされている。

就職にあぶれて拾われた新宿三丁目の映画製作プロダクションが、そのしっぽ映画を作った会社だった。倉庫みたいな事務所で、ケイティの代わりに描いたデザイン画と再会した。社長が夜逃げして、派遣社員になって、39歳で切られて、再就職活動に怖気づいて、かつての職場があったビルに足が向き、一階のカフェに立ち寄った。そこでマスターにモリゾウを紹介され、その日から一緒に暮らしている。

モリゾウと出会えて、これまでの人生の不遇の元は取った。だから、過去に盗まれた時間やデザインや自信は、もういい。守りたいのはモリゾウとの今だ。

ケイティにとっては軽い気持ちで盗んだデザインでも、麻希にとっては自分の一部を抉られるに等しい。やっと自分の足で、真っ直ぐ立てるようになったのだ。今の自分を支えているささやかな自己肯定感を抉られたら、せっかく成り立っているバランスが崩れてしまう。

「6万円って強気だね」

ひまわりバッグの商品ページを見て、ケイティが言う。威圧的な物言いにデジャヴを覚える。就職活動のときの採用担当者だ。作品を真似された側が真似した側に値踏みされている。

「手間も材料費もかかってるから。アンティークのボタンとレース使ってるし」

ケイティが作ったフェイクとは違う。わかる人にはわかる。

「ロット増やしたら2万円で売れるのに」

「たくさん売りたいわけじゃないから」

「でも無名だよね?」

「だから自分で名前を大きくしていくしかないの」

「ケイティの名前、使ってくれていいよ」

またケイティ構文が出た。こっちはデザインを盗まれた被害者で、ケイティは加害者なのに、なぜ被害者が加害者に恩を着せられなくてはならないのだろう。

「いらない」

強めのNOを突きつけた。

「そう? でも、問い合わせ、たくさん来たんじゃない?」

ケイティが麻希のスマホを勝手に操作する。商品ページにあるホームボタンを押し、作品一覧が並ぶプロフィールページに飛んだ。

「ほら。全部SOLD OUTになってる」

勝ち誇ったようにケイティが言い、麻希は黙り込む。実際、ひまわりバッグ目当てに来た人たちが、手ぶらでは帰れないと思ったのか、代わりの品を買って行き、棚は空になった。どうせ転売目当てだ。あてが外れたらクレームをつけてきそうだ。あんな人たちに売らなきゃ良かった。

「マキマキの役に立てたんだったらうれしい。どうしてるかなって心配してたんだ。マキマキ、最後まで就職決まらなかったから。また会えたんだし、いつでも頼ってね。同級生なんだから」

加害者であるケイティから反省も謝罪も引き出せず、代わりに心配され、同情された。20年経っても、上下の隔たりは縮まるどころか広がっていた。30分の面会時間は、屈辱感を上塗りして終わった。

《当店のひまわりバッグは一点もので、同じものはお作りしていません。また、デザインの使用許可も出していません。類似したバッグがありましたら、デザインを盗用した模造品です》

ケイティが持っているひまわりバッグがショップで扱っていたものと同じものかどうかという問い合わせには、毅然とした言葉で返すことにした。

ケイティのインスタからは、ひまわりバッグの写真が消えた。代わりにメッセージを画像にした新規投稿があった。

《ひまわりバッグについて、たくさんお問い合わせをいただいています。近々まとめて発表させていただきますので、準備が整うまでお待ちください》

麻希の前では強気なそぶりを見せていたが、盗作はまずいと考え直したのかもしれない。オリジナルはひまわりなんて苦しい言い訳だ。こちらにはデザイン画もある。

モリゾウについて来てもらわなくても、自分の作品を守れた。守り抜けた。服飾専門学校時代から20年経って、ケイティの言いなりから卒業できた。

そう思っていた。

ケイティの沈黙が、次の手を打つための助走だったと知るまでは。

「ひまわりバッグがまた出てる」

またしても見つけたのはモリゾウだった。

フェイクのひまわりバッグが2万円で売り出された。ケイティが持っていたものが、さらにシンプルなデザインになっていた。作品を特徴づける中央のビーズ刺繍はスパンコールシートになり、色も青からオレンンジに変わっていた。ケーキの中央にジャムを敷いたロシアンケーキみたいだ。

麻希がケイティと会って、わずかひと月後のことだった。

次の物語、連載小説『漂うわたし』第97回 佐藤千佳子(33)「あなたの物語を読みたい」へ。

編集部note:https://note.com/saita_media

みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!