第17回 多賀麻希(5) 彼の寝息を聞きながら

独り暮らしの部屋の玄関を開け、モリゾウを招き入れた。築35年の賃貸アパート。室内はフルリフォームされていて、築浅のマンションのようにも見えるが、薄っぺらいサッシ窓に昭和感が漂う。

入ってすぐが6畳のキッチン。パイン材のフローリングに芝生調のラグを敷いて、そら豆みたいな形のちゃぶ台を置いている。スライドドアで仕切った奥が6畳の寝室。そのドアが開いたままで畳んだ布団が丸見えになっているのに気づいて、慌てて閉めた。

「マキマキさんの部屋、さっぱりしてますね」

スニーカーを脱ぎながら、モリゾウが言った。

「さっぱりしてる?」

「靴も鞄もおしゃれなんで、衣装部屋みたいになってるのかなって」

「昔はそんな感じだったけど、ここに引っ越して来たときにバッサリ捨てちゃった」

「捨てられるものっすか?」

「捨てるために引っ越したから」

物を減らすと、物を探す時間が減る。モリゾウが観たいと言った『魚卵パニックイクラ革命』もすんなり見つかると思ったのだが、しまったはずの引き出しには別な作品のディスクが入っていた。

「『それからのルーズソックス』。これもマキマキさんがいた会社の作品っすか?」

横からのぞき込んだモリゾウがラベルに油性マーカーで書かれたタイトルを読み上げ、聞いた。

咲良栞子というグラビアアイドルが主演のB級青春映画だった。25歳だった麻希は、その撮影現場で、のちにつき合うことになるツカサ君と知り合った。ツカサ君は麻希と同い年で、配送のバイトをしながら脚本コンクールに応募していた。飲み屋で知り合った社長に名刺をもらい、脚本読んでくださいと売り込んだら、「明日空いてる?」とエキストラに呼ばれたのだった。

麻希とツカサ君は恋人同士の役だった。ファミレスで待ちぼうけを食らう咲良栞子の隣のテーブルでパフェをつつき合った。

セリフはないが、ちゃんとピントが当たって大写しになるので、メイクもしてもらえた。社長に「下駄履かせてもろて」とからかわれた。「下駄を履く」の意味を知らず、大阪弁のニュアンスもよくわからず、「下駄履くんですか?」と聞いて笑われた。

「この映画もマキマキさん出てるんすか?」

「ううん、これ映像資料だね。なんで取ってあったんだろ」

咄嗟にはぐらかした自分に、まだツカサ君のこと引きずってるのかと動揺する。

「ごめん。せっかく来てもらったのに、『イクラ革命』ないみたい」

家について来た理由を失ったモリゾウは、残念がるでもなく、「じゃ、飲みますか」と言った。イクラと地ビール最高って言ってたくせに、調子がいい。

「グラスないけど、コーヒーカップでいい?」

「いらないっす。栓抜きあります?」

「栓抜きは……ある」

地ビールのボトルとボトルをコンと合わせ、瓶に口をつけて飲んだ。

「はぁー。瓶から直接飲むと、若返った気がする」

「生き返る、じゃなくて、若返るんすか?」

「うわ、歳バレるね」

年齢を聞かれる流れを作ってしまったかと身構えたが、モリゾウは聞いてこない。興味がないのか、遠慮しているのか。麻希からも聞かない。芝居をやっている人たちは年齢不詳で、不老不死の妖怪みたいな人もいる。モリゾウのほうが年上ということはないだろうけれど、案外近いのかもしれない。

地ビールは2本だけ買った。本数を買い込むと長居するのを見越しているようで、1本ずつ選ぶことにした。

モリゾウが選んだのは熊本の地ビールだった。わたしの地元だよと言おうとして、やめた。会ったばかりの年下の男の子になんでもしゃべるもんじゃない。この1本を飲み終えたら帰ってもらおう。江戸時代の遊女は、お客さんと遊ぶ時間を線香で計ったのだったっけ。

「『寝ぼけ眼のねじを巻け』ってどんな話?」

「おれも正直、何が起きてんのかよくわかんなかったんすよね。稽古でどんどん変な方向に走っちゃって」

「ねじ巻くの?」

「あー、ねじは巻きますね。互いに」

「互いに?」

「おれと高低差太郎とめろんぐらっせで」

「ねじ、どこについてるの?」

「そこはメタファーなんで」

実験演劇みたいな感じだろうか。説明を聞いてもよくわからなかったが、モリゾウの低い声が耳心地良いことはわかった。

思いのほか早く地ビールが空いた。冷蔵庫に缶ビールが2本あったはず。

「もう1本飲む?」

「いいっすね」

「なんかツマミ出そっか」

「マキマキさん、料理できるんすか!」

「レンチンするだけ。アイタス食品のラクチンシリーズ」

「レンジ使えるの、最高っすよね」

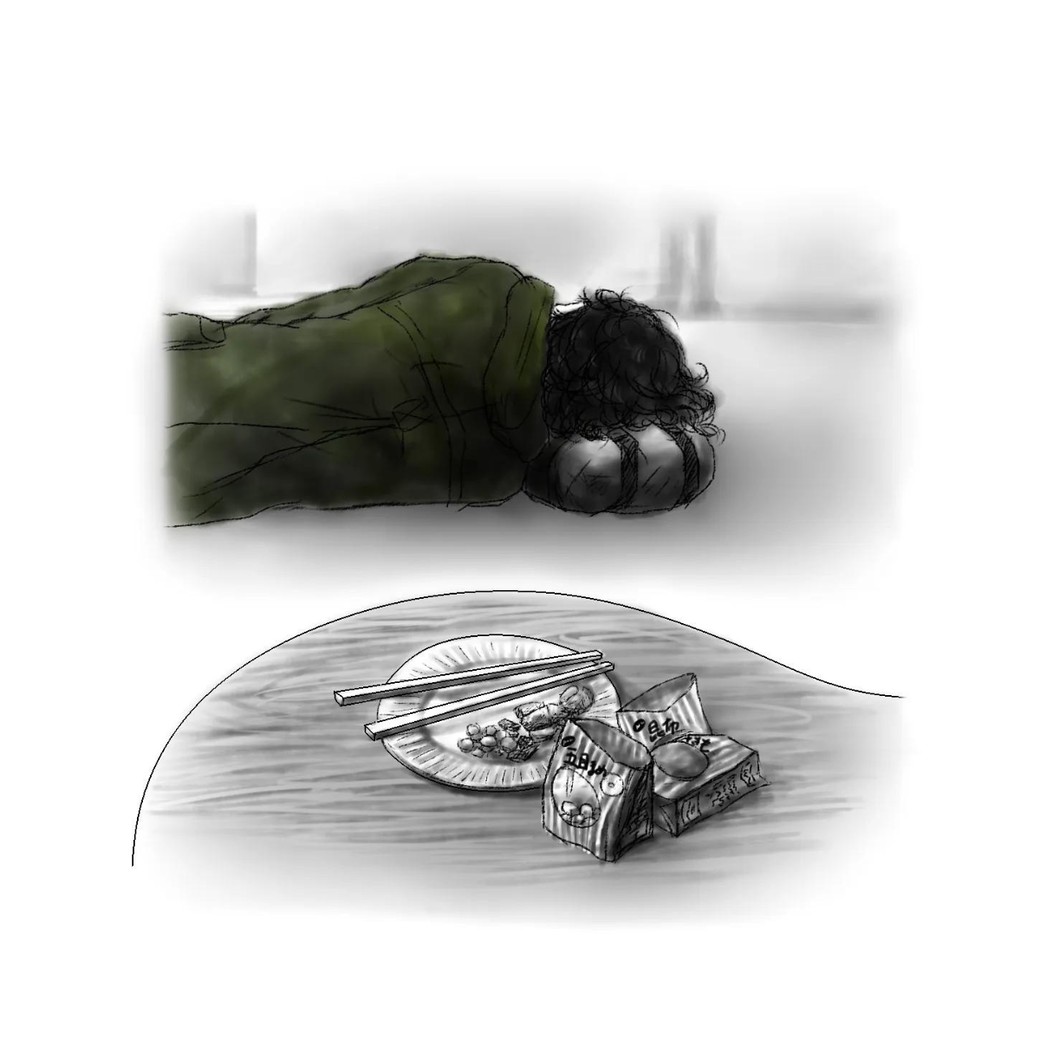

惣菜のスタンドパックの口を開けてレンチンし、そのまま出すと、「これ使います?」とモリゾウがリュックから紙皿と割り箸を出した。

「持ち歩いてるの?」

「たまたまっす」

「他に何入ってるの?」

「いろいろっす」

缶ビールを飲み干し、惣菜を平らげ、話題が途切れたが、モリゾウは帰る気配がなかった。

「終電は?」

「もう終わってるんじゃないっすか」

「うち、余ってる布団ないけど」

「電気があれば十分っす」

モリゾウはそう言うと、立てていた本が倒れるように、床に置いたリュック目がけてパタンと横になった。

「大丈夫?」

返事の代わりに寝息が聞こえてきた。モリゾウのくるくる巻いた髪を受け止めて、リュックは枕になった。

自分以外の誰かの息を聞くのは久しぶりだ。ぎりぎりまで物を減らした部屋で、モリゾウとリュックが異物みたいに存在感を放っていた。

玄関に並んだモリゾウのスニーカーと麻希の赤いパンプスが見える。

赤い靴はツカサ君からのプレゼントだった。「シンデレラへ」と手書きのメッセージカードが添えられていた。シンデレラは麻希とツカサ君の思い出のモチーフで、その5文字は今も麻希の薄い胸を締めつける。

モリゾウが古墳みたいと面白がった肩掛け鞄は、ツカサ君とつき合っていた頃に着ていた服をリメイクした。ツカサ君を失った空しさを食べもので埋めていたら入らなくなったジーンズと、ツカサ君が置いて行った派手なボタンがいっぱいついたシャツ。

ツカサ君。ツカサ君。ツカサ君ばっかり。

10年も前に終わった恋なのに、まだしがみついているのかと呆れる。上書きする恋をしていない。

麻希にシンデレラの靴をプレゼントして間もなく、ツカサ君は東京を離れた。お父さんが倒れて、実家の旅館を継ぐために。あのとき、なぜ「脚本家になる夢はどうするの?」なんて聞いてしまったのだろう。ツカサ君が待っていたのは、そんな言葉じゃなかったのに。

ツカサ君の寝息はどうだっただろうと思い出そうとしたけれど、思い出せなかった。ツカサ君はいつもわたしが眠りに落ちるまで待っていてくれたんだと気づいて、また胸が締め付けられた。

次の物語、連載小説『漂うわたし』第18回 多賀麻希(6)「幸せの合格ラインを下げる」へ。

イラスト:ジョンジー敦子

編集部note:https://note.com/saita_media

みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!

※表示価格は記事執筆時点の価格です。現在の価格については各サイトでご確認ください。