第178回 伊澤直美(60) 魔法が解けた

「ゆき、あったね!」

新幹線の窓の外が銀世界に変わると、優亜は歓声を上げてイザオの膝の上で跳ねた。車両中に響き渡るボリュームに直美は「シーッ」と人差し指を唇に当てたが、窓に両手をついて貼りついている優亜には見えていない。

「ゆき、あったね! ゆき、あったね!」

イザオに「大丈夫かな?」と目で訴えたが、

「優亜、良かったな。雪も喜んで大歓迎してるよ。『ゆあちゃん、きたね!』って」

イザオは上機嫌で膝を揺らし、優亜の興奮をむしろあおっている。

「ゆあちゃん、きたね! ゆあちゃん、きたね!」

優亜の声がさらに大きくなった。

他の乗客が気になって直美が見回すと、通路を挟んだ座席のカップルらしき男女と目が合った。目尻を下げたふたりの視線が優亜に注がれている。

「初めての雪にはしゃいじゃって。うるさくないですか?」と遠慮がちに話しかけると、

「いえいえー」とふたりは揃って体の前で手を振った。

まだ学生だろうか。若さと爽やかさとつき合いたての初々しさがある。子どもの甲高い声をうるさいと感じる人もいるが、好意的なお隣さんで良かったと直美はホッとする。

「癒されます」と男の子が言い、

「天使ですよね」と女の子が言った。

うちの子が天使?

「天使ですかねー」と直美が謙遜混じりに言うと、

「天使なんですよ」とイザオが真顔で割って入った。やりとりが聞こえていたらしい。

「天使って言い切るパパさん、男前です」と男の子が言い、

「優亜とパパだけほめられてるー」と直美がすねると、

「ママ美人だし、CMに出てきそうな親子です」と女の子が直美も含めてほめてくれた。

「えーっ。何のCM?」と直美が聞くと、

「なんだろ」とカップルは顔を見合わせ、

「食品関係?」と言ったので、直美とイザオは思わず吹き出した。

カップルが「?」という顔になった。

「わたしたち、食品関係なんです」と直美が言うと、

「当てちゃいました? ウケるー」と女の子が手を叩いて笑った。

「パパとママのおしごと、おまめいっぱいあるよ! レンチン、にくじゃが、あるよ!」

優亜が窓を離れ、会話に加わった。

顔を向けた優亜を見て、カップルは「やっぱり天使だ」とますます目尻を下げた。

「パパとママの会社、肉じゃが作ってるんだ? すごいねえ」と優亜に話を合わせてくれるが、会社名を聞こうとはしない。

身構えさせず、踏み込まない距離感の取り方が今時の若者だなと直美は感心する。少し前まで自分とイザオもあちら側にいた気がするのだが、いつの間にか若者ゾーンを卒業し、オトナゾーンに入った。

優亜が生まれてからは親ゾーンにいる。

何かを選ぶときの基準が自分から子どもに変わった。子どもが喜ぶものを選び、子どもが悲しむものを避ける。雪を待つ優亜の望みを叶えてあげたくて旅行を計画し、雪にはしゃぐ優亜の声が迷惑がられることを恐れ、優亜を天使と言ってくれる出会いに感謝する。親になって知った一喜一憂がある。

越後湯沢駅で新幹線を降りた。カップルの目的地はその先にあり、短い間にすっかりなついた優亜は「またね」と手を振った。

宿までの道は歩きやすいように固められていたが、降り積もったばかりなのか、まだ凍っておらず、歩きやすかった。買ったばかりのスノーブーツで優亜は雪の感触を一歩一歩踏みしめて歩いた。

宿に荷物を置くとすぐ、目の前に広がるゲレンデに出た。優亜は初めてのソリ遊びに夢中になった。下るのは一瞬だが、上るのはなかなかきつい。親は一回ずつソリ係と写真係を交代した。

気が済むまでソリで遊んでから、動物作りに取りかかった。優亜がまず雪を丸め、直美が固めるのを手伝い、手先の器用なイザオが動物らしく整えた。うさぎの耳を立てるのは難しく、和菓子のうさぎのように体に沿わせる形に落ち着いた。

いちばんうまくできたのは雪ねずみで、優亜も気に入り、部屋に連れて帰った。

夜、優亜を真ん中にして川の字になり、雪うさぎさんや雪ことりさんは今頃どうしてるかなと話した。

「みんな、ほいくえんであそんでるよ」

優亜は迷わず言った。

「保育園で何して遊んでるの?」

「かくれんぼ」

へーえ、そうなんだと直美とイザオは顔を見合わせた。優亜には保育園でかくれんぼをしている動物たちが見えているのだった。

「みんな白いから、見つけるの大変だね。白と白で混ざっちゃうね」と直美が言うと、

「だから、じっとしてないといけないんだよ」と優亜は初心者に教えるように言った。

夕飯に飲んだお酒のほろ酔い気分が残っていたこともあって、雪で作った動物たちがファンタジー映画のワンシーンのように頭の中で生き生きと動き出した。

「絵本になりそうだな」

イザオにもかくれんぼする動物たちが見えているらしかった。

あくる朝、体を揺さぶられて目を覚ますと、イザオの困った顔があった。

「何時?」と聞くと、イザオは人差し指を唇に当て、視線をずらした。優亜を起こさず、あちらを見てくれと訴えている。

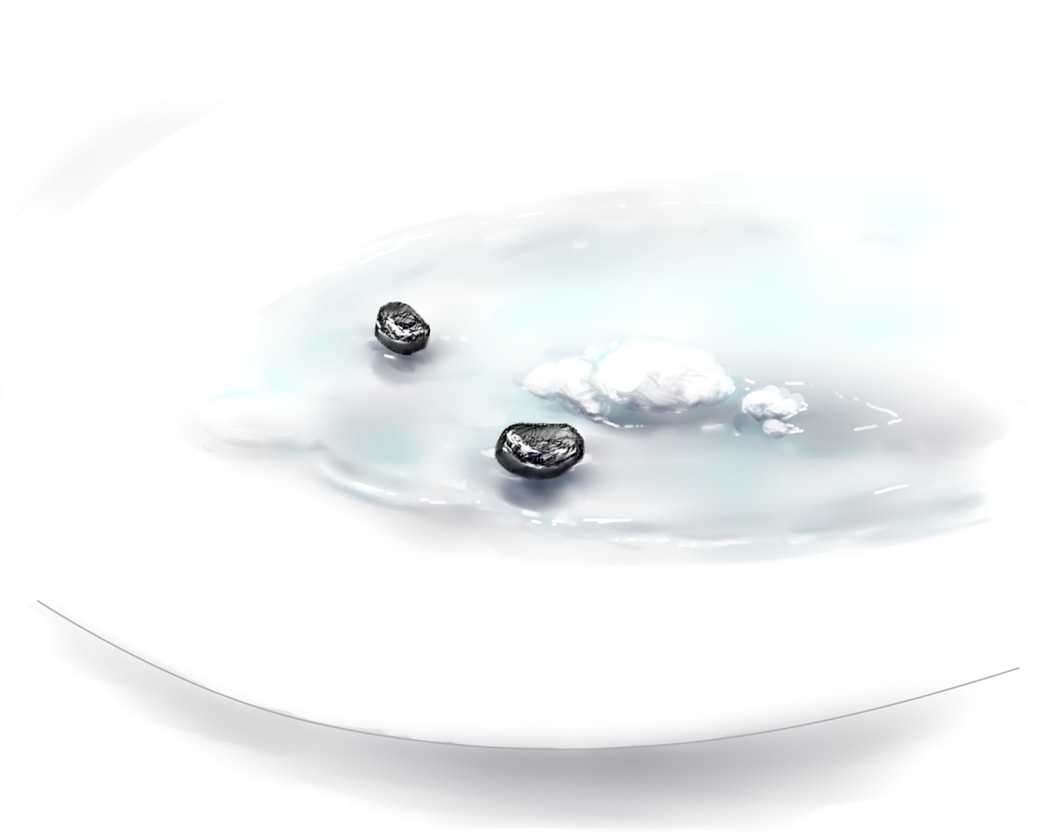

視線を動かし、窓際のテーブルの上に置かれた皿に目が留まった。

皿に黒い小石が二つ。その周りに水たまりができている。ほんの少し溶け残った雪が、水たまりが元は雪だったことを語っている。

冷凍庫にしまったはずの雪ねずみが、どうして?

直美は前夜の記憶を辿った。

大浴場へ行く支度をしていると、「ねずみさんとおふろはいる!」と優亜が言い出し、

「溶けちゃうから、ここで待っててもらおうね」

そう言って、冷凍庫に雪ねずみをしまったのは直美だ。それがいつの間にか外に出ている。優亜が出したのだろうか。冷蔵庫のドアを開け閉めして、中の物を出し入れすることを覚えた優亜が。

冷凍庫に閉じ込められていたら、雪ねずみが遊びに行けないから。

けれど、そのせいで雪ねずみは溶けてしまった。魔法が解けたような白けた淋しさが押し寄せる。

「どうしよう」

イザオは涙目になっている。優亜が悲しむ顔を想像して、優亜より先にべそをかいている。

優亜はまだ眠っている。目を覚ます前に何とかしなくては。雪遊びを悲しい思い出にしてはいけない。

「作るしかないな」

雪ねずみだった水たまりを見つめたままイザオが言った。そうか。その手があった。

「今から行ってくる」

イザオが着替えようと浴衣を脱ぎかけたときだった。

「パパ、どこいくの?」

声に驚いて振り返ると、優亜はベッドの上で体を起こしていた。

直美もイザオも固まって動けない。雪ねずみが溶けた皿を片づけるのは間に合わなかった。

優亜がまっすぐテーブルに近づき、皿を見た。見られてしまった。

「おめめ、あるねえ」

そう。雪ねずみの目玉だった黒い小石が二つある。

小石だけがある。

優亜は皿を見つめたまま小さく首を傾げている。雪ねずみがどうしてこんな姿になってしまったのかと考えているのだろうか。

何か言わなくては。でも、何と言っていいかわからない。

直美とイザオが立ち尽くしていると、優亜が笑いながら言った。

「ゆきねずみさん、おめめ、わすれてる!」

いつ泣き出すかと構えていた直美とイザオは脱力し、思わず顔を見合わせた。

雪ねずみの物語は続いていた。魔法は解けていなかった。

直美とイザオは溶けてしまった雪を見て、雪ねずみが消えてしまったと嘆いたが、優亜はどうして目玉だけがあるのだろうと不思議に思い、答えを見つけた。雪ねずみがわすれて行ったのだと。

そんなことって、ある?

あるのだ。優亜の世界には。

溶けた雪ではなく残された小石を見て、わすれものだと思う。計算でも気遣いでもなく素直に、純粋に。今だけのやわらかな感性が眩しい。

「優亜ぁー!」

直美とイザオの声が重なり、振りつけを合わせたように同時に両手を広げて優亜を抱きしめた。直美の目に温かい涙がせり上がる。イザオの目にもさっきまでとは違う涙が光っているはずだ。

「パパとママ、どうしてギューしてるの?」

「優亜が可愛いから」

またしても直美とイザオの声が重なった。

「ゆあちゃんがかわいいとギューするの?」

「するんだよぉーーー」

いつかこの旅行を振り返るとき、真っ先に思い出すのは、新幹線の窓に貼りつく優亜でもなく、小さな手で雪を固める優亜でもなく、かくれんぼをする動物たちの話を聞かせてくれる優亜でもなく、この瞬間なのだろうなと直美は思う。

優亜の誕生日プレゼントのはずだったのに、親のほうがプレゼントを贈られている。イザオもきっと同じことを思っている。

次回2月1日に多賀麻希(59)を公開予定です。

編集部note:https://note.com/saita_media

みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!