第14回 佐藤千佳子(6) 口紅のとびらを開けて

3割引の値引きシールがついた生ハーブブーケをカゴに入れ、ハーブのマイさんと別れると、千佳子はハーブに合いそうな食材を求めて売り場を歩いた。

文香が好きな蛸と海老。切り身の白身魚は鱈。きのこはエリンギ。つけ合わせにはじゃがいも。

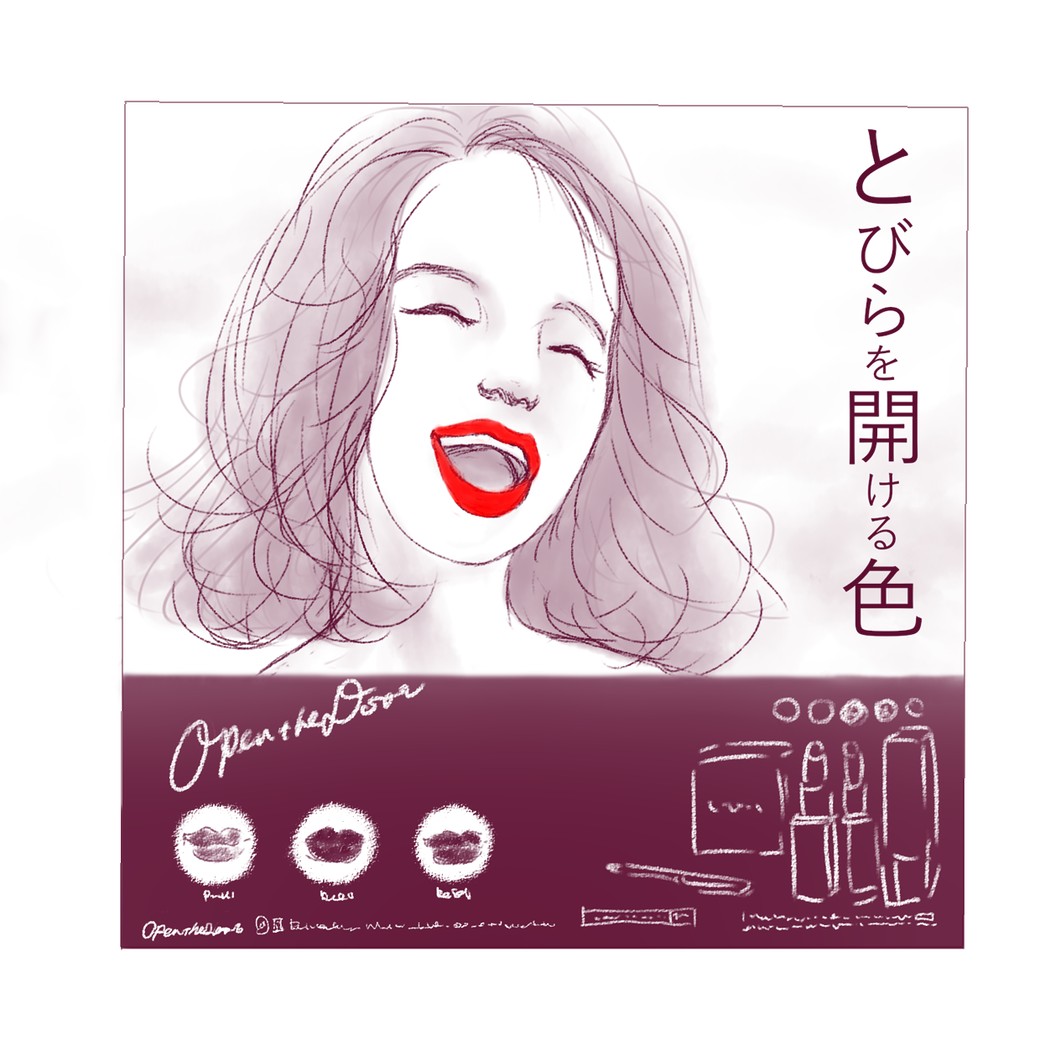

いつもより膨らんだエコバックを提げ、自転車置き場へ向かいかけて、視界に飛び込んだ鮮やかな赤に足を止めた。スーパーの隣のドラッグストアのガラス窓に貼られたポスター。真っ赤な口紅をつけたモデルが大きな口を開けて笑っている。

ハーブのマイさんが着ていた赤いコートを思い出した。あんな鮮やかなコートは真似できないけれど、

「口紅ぐらいなら」

そう思い、同時に口にも出し、「とびらを開ける色」のキャッチコピーに誘われるように、自動ドアをくぐった。表に積み上げたトイレットペーパーやティッシュではなく、入口近くの歯磨きコーナーでもなく、壁際の洗剤コーナーでもなく、突き当たりの化粧品コーナーを目指す。

口紅と呼べるような、唇がくっきり主張する色を長らくつけていない。いま千佳子が唇に何かを塗るのは、彩りではなく保湿のためだ。色つきのリップクリームが手放せなくなっている。

おしゃれを後回しにしてきたが、犠牲にしていると思ったことはない。やりたいことは娘のことだった。家のことだった。ママだから、それが当たり前なんだと思っていた。だけど、ハーブのマイさんに「ママだから、きれいでいたい」と言われて、ハッとした。

「ママだから」の先は引き算じゃなくて足し算だっていいんだ。

表のポスターと同じ笑顔のステッカーを目印に「とびらを開ける色」のシリーズを見つけた。口紅。アイシャドウ。チーク。色とりどりの彩りがドアを思わせる木目調のケースに納められている。

口紅は税抜き2千円。落ち着いたローズピンクやワインレッドもあるが、千佳子はモデルがつけている赤に手をのばした。

プチトマトみたいな赤い口紅をつけてみたら、口から出る話題も弾んだり華やいだりするだろうか。

「ママ、口赤くなってて、なんかこわいんだけどー」

部活を終えて帰宅した文香は、千佳子を見るなり、口紅を塗った唇に気づいた。

「口裂け女みたいに言わないでよ」

「クチサケ女って何?」

「ママが子どもの頃に流行った都市伝説」

マスクした女の人が近づいて来て、「私きれい?」と聞く。「きれい」と答えると、女は「これでも?」とマスクを取る。その口は耳までパックリ裂けている……。

口裂け女の噂が世間を騒がせたのは、千佳子が生まれた頃だ。千佳子が住んでいた岩手の海沿いの町では、10年経って伝説が蘇り、小学生だった千佳子を震え上がらせた。

「何それ? フェイクニュース?」

「ツイッターもYouTubeもなかった時代だけど、ほんと怖かったんだから。マスクした女の人が向こうから歩いて来たら、どうしよう口裂け女かもって」

「そこまでホラーじゃないけど、急に真っ赤な口紅なんかつけたら、ビビるよ。なんかあったのかなって」

「あったよ。喜代美先生から電話」

「ああ、それか」

文香は急に不機嫌になった。

「作文のこと?」

「そう。それで今日一日、ママなりに考えて」

「なんでママが考えるの?」

「ふーちゃんが将来の夢を書けないのは、ママのせいかなと思って」

「なんで?」

「誕生日のお祝いした日、ママに聞いたよね。ママは何になりたいの、やりたいことないのって。あのとき、うまく答えられなかったから」

赤い口紅は、とびらを開ける色。いつもだったら照れくさくて言えないことも、思い切って言える。

「ママはね、ずっと母親になりたかったの。ふーちゃんが生まれて、それが叶ったから、もう何も願うことはないって思ってたんだけど、どんどんやりたいことが出てきたの。もっとおいしいもの食べさせてあげたい。もっと絵本読んであげたい。もっと絵を描いてあげたい。もっと歌を聞かせてあげたいって。ママ、こんなに料理したり、絵本読んだり、絵を描いたり、歌を歌ったりしたことなかった」

「で?」

「ふーちゃんのママになって、ママ、ステージレベル上がってると思う」

「え、そこでステージレベル?」

上司の無茶振りに応えるサラリーマンの武勇伝を聞くと、母親のほうがすごいぞと張り合いたくなる。こっちは作詞作曲振付までして歌い踊ったかと思うと、馬になったりすべり台になったり形状まで変えるのだ。

「もうね、ママになる前とはレベチだから」

「なんかママ、キャラ変してるんだけどー」

レベルが違うことを「レベチ」と言うのも、キャラが変わることを「キャラ変」と言うのも、文香に教えられた。赤い口紅は、キャラ変アイテム。

「でね、今日またやりたいことが見つかって。きれいになりたいなって」

「それで色づいちゃったんだ?」

「色気づいた」と言うと茶化すニュアンスになるが、「色づいた」と文香は言った。ひと文字引き算しているが、意味合いは足し算になっている。きっと無意識だろうけれど。

「何が言いたいかっていうと、大人になっても、ママになっても夢はあるし、変わっていくし、そのときそのときの夢が自分を成長させてくれるってこと。だから、ふーちゃんも難しく考えないで今の夢を書いたらいいの」

「ありがと。でも、ママに夢がないなんて思ってないし、作文書いてないの、ママとは関係ないから」

「そうなの?」

「あなたの夢は何ですか、その夢のためにどんな努力をしていますかって聞き方がなんだかなーって」

「どこが、なんだかなーなの?」

「夢はあるもの、努力はするものって、夢がないよね?」

「そこ?」

「そこ」

千佳子は、夢は何か、どんな努力をしているかと問われれば、素直に答えを探す子だった。自分の中を通り抜けて生まれた娘は、自分とはまるで違う考え方をする。

「ふーちゃん、そのこと作文に書いたら?」

「そのことって?」

「夢はあるもの、努力はするものって決めつけるな。夢がないぞって」

「ケンカ売ってない?」

「白紙よりいいよ」

「カバン置いて来る」と言って文香が自室に引っ込んだところに夫が帰宅した。「おかえりなさい」と振り返った千佳子を見て、「どうしたの?」と夫は目を見開き、「どうしたの?」と千佳子が聞き返す。

「今日、何かあった?」

「何かって?」

「お化粧してるから」

「口紅塗っただけ」

「なんだ、良かった」

夫はホッとしたように言ってから、「結婚記念日忘れてたかと思った」と続けた。

ギョッとされたわけではなかった。何かあったといえば、あったのだが、朝からの落ち込んだり舞い上がったりを説明するのは難しかった。

「あれ? 変わったね」

キッチンカウンターの上、生ハーブブーケを活けた瓶に夫が目を留めた。今朝までパセリがあった場所だ。

なんだ、気づいてたんだ。

「今日からハーブにしてみた」

「パセリもハーブだよ」

「そうなの?」

「古代ローマ時代から料理に使われていた記録が残ってる長老級ハーブ」

「なんでそんなこと知ってるの?」

「一応、専門だから」

夫が食品工学の研究員だということを忘れていた。共通の話題といえば子どものことか親のことくらいだと思っていたが、ハーブから会話のとびらが開くとは。値引きシールの色も赤だ。

「そっかー。パセリもハーブなんだー」

千佳子がうなずいていると、オーブンからいいにおいがこぼれてきた。鱈と蛸と海老とエリンギとじゃがいもを並べ、生ハーブブーケのローズマリーを散らし、オリーブオイルを回しかけたオーブン焼きがこんがり色づき始めた合図。

今度は夫がうなずく番だ。

次の物語、連載小説『漂うわたし』第15回 伊澤直美(5)「夫と恋人時代に戻って」へ。

イラスト:ジョンジー敦子

編集部note:https://note.com/saita_media

みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!

※表示価格は記事執筆時点の価格です。現在の価格については各サイトでご確認ください。