第127回 佐藤千佳子(43)ハダカのひまわりとスキップ

夏の間、ひまわりを見ては、千佳子は野間さんを思い出した。野間さんからの手紙に、ひまわりのことが書かれていたからだ。

5月の終わり、アムステルダムへの出発を控えた野間さんとkirikabuでパンケーキを食べた。そのとき、メールではなく切手のついた手紙をとリクエストした。

「じゃあ佐藤さんが好きそうな切手見つけたら、手紙つけて送るね」

その約束を守り、野間さんはアムステルダムから切手と近況を送り続けてくれている。これまでに4通。ひと月に1、2通のゆったりしたペースだ。

ひまわりのことは1通目の手紙に書かれていた。

野間さんがアムステルダムに着いた日、大通りを歩いていたら、道行く人の手にひまわりが咲いていた。

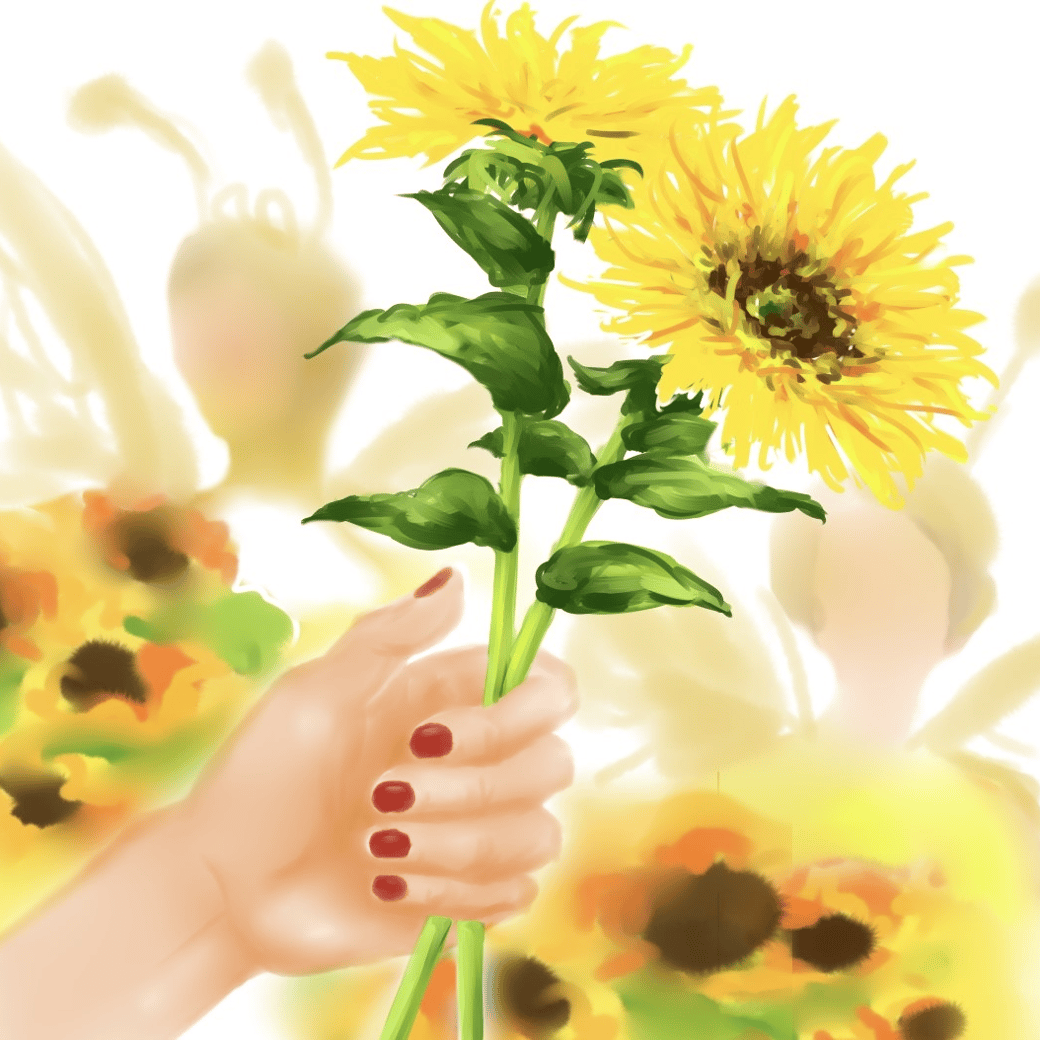

小さなひまわりを手に手に持って行き交う人々の顔は、ひまわりの鮮やかな色のせいか晴れ晴れとして見えた。歩きスマホをしている人はなく、皆が顔を上げ、手にしたひまわりのように胸を張っていた。

何かのお祭りだろうかと見ている野間さんの前に、ひまわりが差し出された。

セロファンに包むこともリボンで束ねることもなく、むき出しのままの2本。

大輪のひまわりに比べると茎は細く、表面もさほどザラザラではないが、それでも、もしこのひまわりを日本で配るなら、むき出しというわけにはいかないだろうと野間さんは思った。

茎に直接触れることのないようセロファンで包み、リボンで束ね、ひまわりに込めた意味や想いを記した小さなリーフレットを添えたりするだろうと。

《ハダカのひまわりを見て、パセリの花束のことを思い出した。》と野間さんの手紙には書かれていた。千佳子と出会ったパート先のスーパーマルフルでパセリの根元にリボンを巻いて売り出した「パセリの花束」。クリスマスには赤と緑のリボンでクリスマスツリーに見立てた。

《パセリにリボンを巻くだけで、こんなに浮き浮きするんだって発見だった。だけど、ハダカのパセリっていう引き算の発想はなかった。》と野間さんの手紙は続いた。

確かに、きゅうりやトマトのバラ売りはあるけれど、パセリのバラ売りはあまり見かけない。スーパーマルフルではパセリもハーブもセロファンに包まれている。

《いろんなものを日本に置いてきて、身一つで乗り込んだからすでに身軽なんだけど、まだまだ軽くなれる気がしたの。もっともっと余計なものを削ぎ落として、その下からどんな私が出てくるか、見てみたい。》と野間さんは書いた。

ハダカのひまわりを握り、大通りを歩きながら、野間さんはどんどん足取りが軽くなっていき、スキップしたい気持ちになった。《完璧が出来上がるのは、何も足すものがなくなったときではなく、何も引くものがなくなったとき》というサン・テグジュペリの言葉を思い出していた。

その手紙を読んだ千佳子は名前に聞き覚えのあるサン・テグジュペリについて調べ、『星の王子さま』の作者だと思い出した。フランス語の原題『Le Petit Prince』を直訳すると『小さな王子さま』だが、『星の王子さま』と訳したことが日本での根強い人気を支えているのではないかと思った。遠く離れていても、野間さんは相変わらず千佳子の世界を広げてくれる。

ひまわりを配っていたのは、背中に蝶の羽をつけ、頭に触角をつけた衣装姿の女性たちだった。

《ちょうちょの精からひまわり畑のお裾分けをもらったよう》と野間さんは思った。そして、ちょうちょの姿に脱皮した自分のイメージを重ねた。

手紙を読みながら、千佳子の脳内では、ハダカのひまわり2本を持った野間さんが、異国の大通りを颯爽と歩いていた。その背中に透明の羽さえ見えた。

「ひまわり」の絵で有名なゴッホは1853年生まれで、今年は生誕170年にあたるのだという。その日は記念のイベントが開かれ、ひまわりが配られていたのだった。

ひまわりと言えば日本の夏だと思っていたが、オランダもひまわりの国だった。

千佳子はゴッホについても調べてみた。オランダで生まれ、フランスで亡くなっている。37歳だった。今の千佳子より若い。手紙をたくさん書いた人らしいと知り、親近感を覚えた。切手も好きだっただろうか。絵を描く人だから、切手の絵柄にも目を配っていたかもしれない。それとも、自分以外の作品は目に留めなかったかもしれない。

野間さんからの4通目の手紙には、コンサートに行ったときのことが書かれていた。クラシックの楽団のコンサートで、持って行った服の中で一番フォーマルなワンピースをまとい、ハイヒールを履いて野間さんは出かけた。ホールに着くと、ドレスアップした人もいたが、スーパーに買い物に来たような随分カジュアルな人もいた。

さらに驚いたのは、子どもがたくさんいたことだった。親らしき人が同伴しているが、まだ小学校に上がる前と思われる子どもたちもいた。

《子ども向けのコンサートなのを見落として、チケットを買ってしまったのかも》と野間さんは思ったが、幕が開くと、プログラムは特に子ども向けではなかった。

《大人向け、子ども向けと分けるんじゃなくて、大人と一緒に楽しめるプログラムになっていて、子どもと芸術の距離が近いの。子どもの頃から本物の演奏や演劇に親しめて、美術館にも子ども連れがたくさん来ていて、文化の担い手がちゃんと育っているのが頼もしい。》

野間さんの手紙はオランダのいいところをたくさん教えてくれるけれど、「だから日本はダメなんだ」と批判はしない。「この違いはどこから始まっているのか?」と思い巡らせ、何を日本に持ち帰れるかを考え、切手と一緒に送ってくれる。

野間さんを思い出させたひまわりから顔を上げ、空を見やると、飛行機雲が横切っている。この空はアムステルダムの空につながっているのだと千佳子は思い、その空の下にいる野間さんを想う。

いつ帰国するかは決めていないと野間さんは言っていた。終わりを決めたら縛られるからと。夏休みに一時帰国することもなかった。次に会えるのはいつになるか、わからない。

こっちから会いに行くのも、いいかも。

手に手にハダカのひまわりを咲かせて人々が行き交う街で、野間さんがどこまで身軽になったか、見てみたい。

次の物語、連載小説『漂うわたし』第128回 佐藤千佳子(44)「子ども服はタイムカプセル」へ。

編集部note:https://note.com/saita_media

みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!