第5回 多賀麻希(1) 派遣切りのたびに削られる

多賀麻希が3度目の派遣切りを告げられたのは、39回目の誕生日だった。

派遣先は大手広告代理店系列のデザイン会社で、仕事内容はパンフレットの校正だった。保険商品、旅行商品など、びっしり書かれた細かい注意書きの文言に間違いがないか確認する。旅行業界の業績が沈み、旅行パンフの仕事が激減していた。もっと早く切られると思っていたら案外持った。もう大丈夫かと安心したところに不意打ちを食らった。

こんなサプライズプレゼントは、いらないんだよ。

派遣会社に登録したのは20代最後の年。この10年で今の会社を含めて3社に派遣された。最後の会社には2度派遣されているから、のべ4社。2度目のときのほうが最初のときより給料もボスの年齢も下がった。派遣先の業績にも、社内の雰囲気の変化にも、丸腰で送り込まれる派遣社員は敏感だ。正社員がビクともしない小さな衝撃にも、ぐらつき、傷つく。

リモート勤務が続いていて、派遣切りもメールで告げられた。送別会の話も出なかった。顔を合わせていても声はかからなかっただろう。デザイン会社には2度の派遣で合わせて4年半務めたが、誕生日を教え合うほど仲のいい友達はできなかったし、聞かれるほど気にかけてくれる人もいなかった。

思い起こせば、子どもの頃から誕生日には執着が薄かった。麻希の5歳の誕生日に父方の祖父が亡くなって以来、誕生日が「おじいちゃんの命日」となった。誕生日にはお墓参りに行き、何歳になりましたと墓前に報告する習わしになった。だから、家族や親戚は麻希の誕生日を忘れない。熊本にいる両親は、麻希が何歳になっても、おめでとうと電話を寄越してくる。毎年、当日のうちに。

今年もそうだった。電話で話すのは、ひと月ぶりだった。そのとき麻希に「70歳おめでとう」と言われ、「めでたくもないよ」と答えた父が、「めでたくもないだろうが」と前置きしてから「おめでとう」と無愛想に言い、母に電話を代わった。お隣さんといっても数百メートル離れた梶原さんちの猫が大往生したことを母はドラマティックに伝えた。それがこの一か月で最大のニュースらしい。

「こっちは変わりばえしないけど。今日また派遣切りに遭っちゃった」

気が緩んで、つい言ってしまってから、ハッとなった。

「だったら、帰っておいで」

電話の向こうで母が優しく言った。

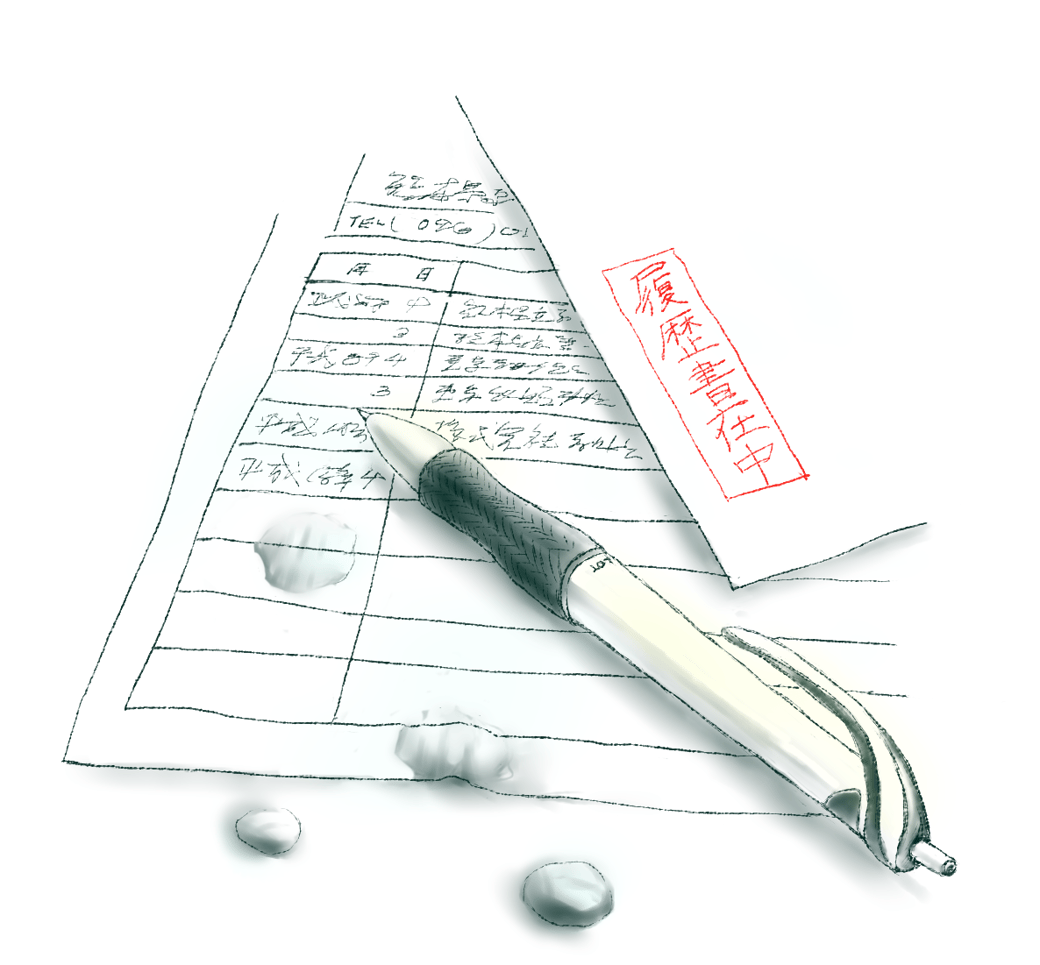

年末年始は熊本に帰らず、一人で紅白を見ながら、履歴書を書いていた。東京に残る理由を作るため、次の勤め先を見つけなくてはならなかった。派遣切りをされては職場を変わるのに疲れたので、腰をすえて勤められるところを探すことにした。

10年前、派遣会社に登録したときに書き損じた履歴書を取ってあった。それを見て、書き写した。

熊本から上京したのは21年前、高校を卒業した春。服飾の専門学校に入った。芸能界に憧れ、原宿通りを歩けばスカウトされるかもと期待して、目一杯おしゃれをして行ってみたら、道行く子がみんな自分より可愛くて垢抜けていて気後れした。「可愛いね」と声をかけてきた男性をスカウトの人だと思ってついて行ったら、エステの勧誘だった。

「紫外線はね、肌をどんどん蝕むんだよ。日に当たらないおしりは、シミもシワもないつるつるのままだけど、肌はどんどん歳を取る。おしりを目指そ。ね」

麻希は催眠術にかけられたように「おしりを目指したい」と思い、契約書にサインしたが、クレジットカードをまだ持っていなかった。じゃあカードを作ろうと言われ、別な申し込み書を出されたところで怖くなって、「お手洗いどこですか?」と聞き、そのまま逃げた。

専門学校でも、いきなりつまずいた。入学ガイダンスのとき、隣の席になった子に話しかけたら、「なんか、なまってない?」と笑われ、頭が真っ白になった。地味そうな子だったから、子犬にいきなり吠え立てられたみたいにびっくりした。

友達ができないまま半年ほど経ったある日、「私、多賀さんって、この学年で一番センスいいと思ってるんだよね」と声をかけてきたのは、「ケイティ」と呼ばれている女の子だった。見た目も笑い方も華やかで、ファッション誌の読者モデルをやっているという噂だった。そんな人に一目置かれていると知って、舞い上がった。「私の課題、代わりにやってくれない?」と細い指を合わせて拝まれ、「もちろん!」と答えた。

自分の作風とかぶらないよう気をつけて、ケイティの課題に取り組んだ。自分の課題は後回しだった。ケイティは学校の推薦枠でアパレルメーカーに就職し、麻希はどこにも決まらず、卒業と同時に無職になった。

親には「先生のアシスタントをしている」と嘘をつき、東京に居続けた。仕送りが止まったので、バイトを探すと、映画の製作プロダクションが事務を募集していた。熊本にいたら、映画に関わる仕事なんて、なかなかできない。倍率が高いかもと思いながら応募すると、いきなり社長面接で、「明日から来れる?」と関西弁で採用を告げられた。歓迎会でビールを出され、「未成年ちゃうよな?」と、ようやく歳を聞かれた。

20代の終わりに会社が倒産するまでの10年をその会社で過ごした。社長の関西弁と、麻希以外の3人の社員のタバコの煙を毎日浴び続けた。次は、きれいな職場で働いてみたいというのが、派遣会社に登録した動機だった。

履歴書の職歴欄に、映画製作プロダクションに続けて、これまでの派遣先の会社名を書いていく。短くて1年、長くて4年。腰かけを繰り返した10年間。

10年前の書き損じの履歴書には、10年前に撮ったモノクロの証明写真が貼ってあった。今日撮ったカラーの証明写真を並べてみる。10年前の麻希は、今より10年分若くて、10年分削られていない。この10年で紫外線を浴び、ストレスにさらされ、シミが増え、目尻にシワが刻まれた。

毎日、少しずつ。

だから気づかず、やり過ごしてきた。でも、比べてみると、くっきりと隔たりが見えた。東京に出て来た年にさかのぼれば、さらに10年あまり。スカウトされるのを期待して原宿通りを歩いたあの日から、肌はますますおしりから遠ざかり、若さも夢も希望も磨り減るばかりだ。

ポタポタと落として来たものと引き換えに何が残ったのだろう。ひらいた手のひらには細かいシワだけが増えていた。

「何やってきたんだろ」

呟くと、空しさが押し寄せた。書きかけの履歴書に涙が落ちる。ボールペンは水に滲まないが、紙は濡れると波打つ。それをただ見ていた。

次の物語、連載小説『漂うわたし』第6回 多賀麻希(2)「39歳の再就職活動」へ。

イラスト:ジョンジー敦子

※表示価格は記事執筆時点の価格です。現在の価格については各サイトでご確認ください。