第79回 佐藤千佳子(27)砂の入ったアイスクリーム

結局2週間の休みをもらい、パートに復帰する日を迎えた。野間さんと顔を合わせるのも2週間ぶりだ。どんな顔をして、何を話せばいいのか。最初のひと言さえ出れば、つっかえの取れた流し素麺のようにするすると会話が運ばれるのではと思いつつ、初っ端でつまずいたらどうしようと千佳子は不安が募る。

景気づけに口紅を塗った。

発色の良さと、ポスターのモデルの女性のはつらつとした笑顔と、《私のとびらを開ける色》のキャッチコピーに心惹かれて買い求めた真っ赤な口紅。弱気になったときに自信と励ましをくれる、勝負服ならぬ勝負色だ。

どうせマスクで隠れてしまうのだけれど、くっきりとした赤に彩られた唇からは、はっきりとした迷いのない言葉が放たれる。ただし、当社比。

野間さんが先にシフトに入っている時間帯に千佳子が加わる。折を見て、白杖のカズサさんの話をしようと思っていた。

正義も正論もひとつじゃない。

その話を聞いて、野間さんも気づいてくれることを願った。大丈夫、野間さんならきっとわかってくれる。

ところが、千佳子が店に着くと、野間さんはセイギさんにつかまっていた。

「セイギさん」は千佳子があだ名をつけたお客さんだ。見た目は60代後半から70代前半。年齢の割に毛量は豊かで、抜けているのは色だけだ。千佳子の夫は40代にして薄毛が目立っており、本人はさほど気にしている様子はないのだが、千佳子は男性の頭髪を見ては自分の夫と比べてしまう。

冬はジャケット、夏は襟のついたシャツを着ている。品の良い紳士のいで立ちだ。月に何度か会議に出るだけでヒマを持て余しているどこかの会社の重役さんか、退職して悠々自適の大学教授か。立派な肩書きが似合う人に見えるのは、偉そうな口のきき方のせいかもしれない。

頭の回転が速く、口の回転も速い。その口で「正義」をふりかざすから、セイギさん。彼をそう呼ぶのは千佳子と野間さんだけで、その呼び名には「自分だけが正しいと思ってるのって、困るわねえ」という皮肉と批判が込められているのだが、

「野間さんもセイギさんになっちゃってるよね」

と近頃の千佳子は気が重かった。

野間さんだけではない。千佳子だって、知らず知らず「セイギさん」になっていることがある。そう気づかせてくれたのが、白杖のカズサさんだった。パセリにリボンを巻いてクリスマスツリーに見立てるという思いつきに千佳子と野間さんは酔っていたが、リボンを巻いたり外したりされると不便を覚える人がいることには想像が至らなかった。

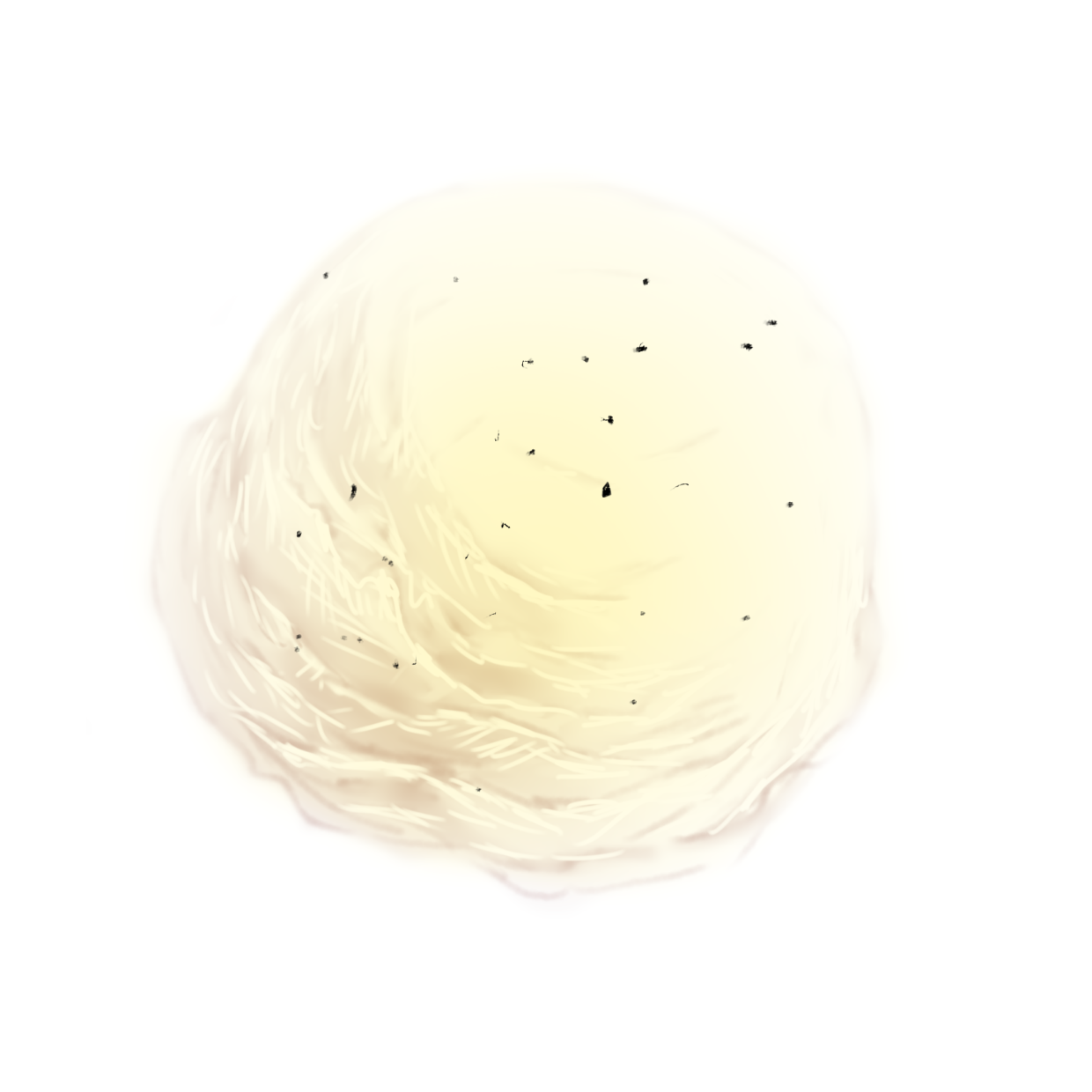

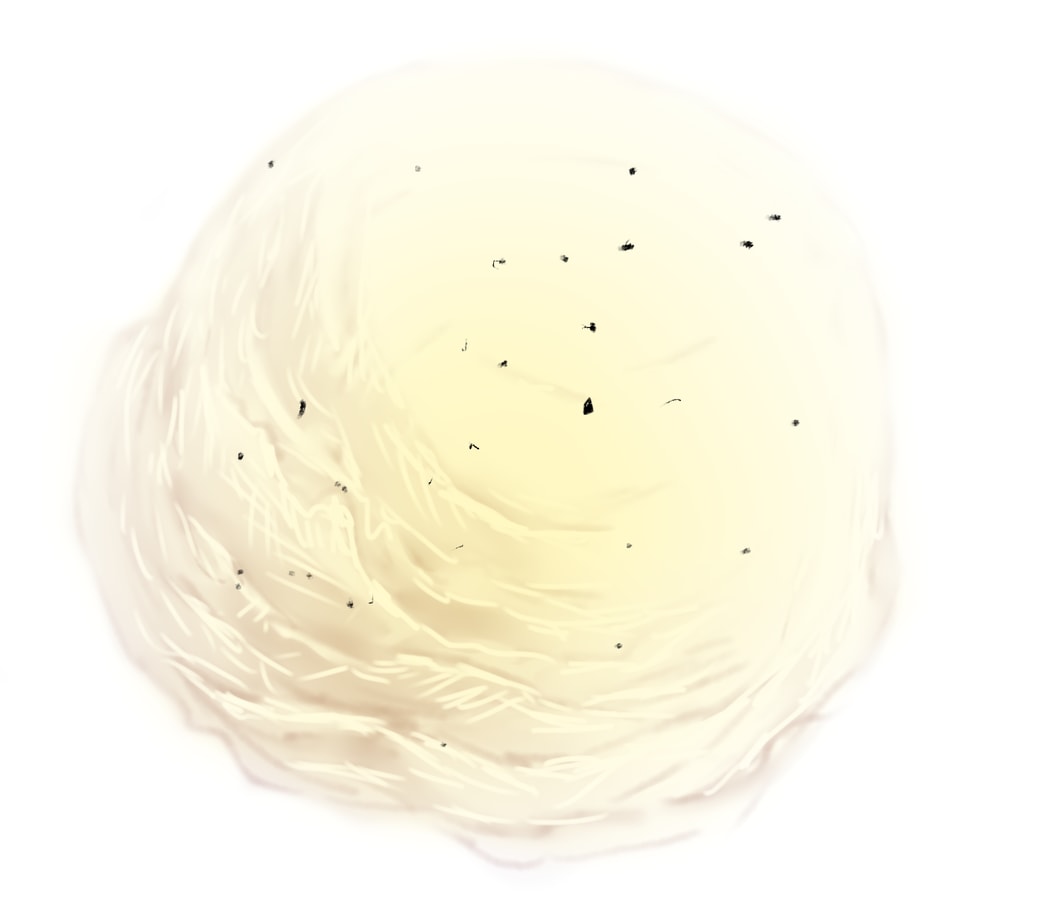

「砂が入っていたんです。ひと粒ふた粒じゃありません。びっしりですよ」

セイギさんの声に何人かの客が振り返り、その距離まで声が届いていることがわかる。語尾は丁寧だが語気は強い。クリームとクレームは似ているとダジャレのようなことを千佳子は思う。呑気に見ていられるのは、自分が標的にされてないからだ。

小柄で細身でなめられオーラが出ている千佳子は、いつの時代もどこに行っても標的にされる。危機センサーの感度も高くなっているので、セイギさんが店に現れると、できるだけ気配を消すようにしている。餌食にされないよう息をひそめる小動物のように。それでもつかまってしまったときは、野間さんが割って入り、収めてくれる。今日も若いパートがつかまっているところに野間さんが助けに入ったのかもしれない。セイギさんは、見るからに手強そうな野間さんには声をかけないはずだ。

「誤って黒胡麻のものを購入したのかと思い、確認しましたが、バニラでした。黒胡麻でしたら全体が灰色になるはずですが、白いアイスクリームに砂がまぶされていたんです」

「アイスクリームに砂?」と千佳子は頭の中に疑問符を浮かべてから、バニラビーンズのことではないかと思い至った。と同時に恥ずかしい思い出が蘇った。千佳子も同じ勘違いをしたことがあったのだ。

夫となる人とその両親とのお見合いの会食の締めに、そのアイスクリームが出された。千佳子が両隣の両親に目をやると、両親の顔にも戸惑いが浮かび、アイスクリームの表面に見える黒い点々を訝しんでいた。だが、夫となる人とその両親は、平然とアイスクリームを口に運んだ。点々に気づいていないのではなく、それが口に入れても安心なものだとわかっている様子だった。

今から20年ほど前のことだ。都会のアイスクリームは高級なのだと千佳子は感心したが、岩手に戻ると、地元のスーパーでバニラビーンズ入りのアイスクリームが売られていた。存在しているのに通り過ぎていただけだった。

「砂ではなくカビかもしれません。健康被害に遭ったら賠償ものですよ」

ドラマに出てくる敏腕弁護士のように、セイギさんは野間さんを問い詰める。頭の回転と口の回転なら野間さんだって負けていないのだが、野間さんは何も言わない。言い返すと火に油を注いでしまうので、気の済むまで吐き出させるほうが賢明だとわかっているのだ。いつものやり方なのだが、今日の野間さんは相槌も打たず、話を聞いていないように見える。

口を半開きにして黙っている野間さんの口角が下がり、重力に引っ張られた顔が年齢を物語る。会わない2週間の間にオーラが消え、老けたなと千佳子は思う。見えていたオーラを消してしまったのは自分なのだろうか。

「何を笑っているんだ!」

突然、セイギさんが声を尖らせ、ですます調が、だである調に変わった。店内に緊張が走る。

「笑ってません」と野間さんがようやく口を開くと、

「笑ったじゃないか!」とセイギさんの怒りに火を注いでしまった。

「お客様、店長です。どうなさいましたか?」

奥から店長が飛んできた。

「この女が笑ったんです!」

セイギさんが人差し指を突きつけるように野間さんを指差し、ですます調で店長に訴えた。

「パセリにリボン巻いてるヒマあったら、従業員教育を真面目にやってくださいよ店長」

パセリのことがセイギさんの口から飛び出し、千佳子は驚く。パセリのクリスマスツリーは半年余りも前のことで、それからはパセリにリボンを巻いたことはない。

セイギさんも見ていたのか。覚えていたのか。

「パセリにリボンを巻いたのは私の責任です。そのことでお客様に何かご不便をおかけしましたでしょうか」

店長が低姿勢で対応したことに気を良くしたのか、「別に不便というわけでは……」とセイギさんの態度が柔らかくなった。

「お時間ございますか。よろしければ、応接室でお話をうかがわせてください」

店長がバックヤードを指差す。応接室と呼べるような立派な部屋ではないが、テーブルと腰を下ろせる椅子はある。セイギさんは素直に店長について行った。

ほっとして野間さんを見ると、放心していた。

「野間さん、大丈夫ですか?」

店長とセイギさんが自称「応接室」に消えるのを見送りながら、野間さんがぽつりと言った。

「私、勘違いしてた」

次の物語、連載小説『漂うわたし』第80回 佐藤千佳子(28)「振り上げたこぶしの下ろし方」へ。

編集部note:https://note.com/saita_media

みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!