第126回 多賀麻希(42)なんのお祝いだっていい

「モリゾウ君」と父が呼びかけ、一升瓶を傾ける。

「いただきます、お父さん」とモリゾウがお猪口で受け止め、あふれそうな酒を口で迎えに行く。

「モリゾウさん、いっぱい食べんといかんよ」と母が言い、モリゾウの皿に鉢盛りから刺身を取り分ける。

「いただいています、お母さん」とモリゾウが応じ、刺身が皿からモリゾウの口の中へ移動する。

生まれ育った熊本の家。何十年も時が止まったような、あるいは時を戻したかのような食卓にモリゾウがいる。両親に酒や肴を勧められている。巻き戻しと再生を繰り返すように同じセリフ、同じ動きがループしているが、酒が進んだ分だけ赤くなるモリゾウの顔が時間経過を語っている。

こんな今日を迎えるとは。

昨日の今頃は、父にもう会えないのではないかと思い詰め、覚悟すらしていたのに。

「俺(おる)も飲みたか!」と父が言い、

「お父さんはダメだよ」と妹の奈緒が止め、

「一口くらいでどうもならん!」と父が手に取った猪口を

「あたは! また! 昨日んごつ救急車に乗りたかとね!」と母が取り上げる。

昨日の朝、突然激しい嘔吐を繰り返した後、体が震え始めた父は、「こらダメかもしれん」と弱音を吐き、それを聞いた母が慌てて救急車を呼び、東京の麻希にも電話した。

モリゾウとともに空港から受け入れ先の病院へ駆けつけた麻希は、がらんとした廊下のベンチで父を待ち続けた。父を待っているのか、何を待っているのかわからなくなるほどの時間が流れた。

その間、父はひと通りの検査を受けていたが、脳にも心臓にも異常は見当たらず、原因は特定できなかった。口に入れたものへの急性的な反応が疑われたが、父に心当たりはなかった。薬やサプリについても問われ、最近飲み始めたビタミン剤があることを申告した。その摂取量を聞いた医師が驚いた。父は目安の10倍を超える量を飲み続けていた。

通された病室でようやく会えた父は眠っていた。記憶にある以上に大きく聞こえるいびきが、間違いなく生きていることを発信しているようで頼もしかった。

着替えを持った母が姿を見せると、モリゾウは短く挨拶を交わし、気をきかせて病室を出た。母娘ふたりで丸い椅子に腰を下ろし、父の寝顔を上から覗き込む形となった。ごま塩だった頭は白が勝り、鼻から飛び出した毛も白かった。

「お父さん、老けたろうもん」

そう言う母も、髪がすっかり薄くなり、ところどころ透けて見える地肌と茶色く染めた白髪が地続きのグラデーションになっていた。髪をかき上げる手は血管が浮き出て波打っていた。そんなに会っていなかったっけと麻希は熊本に帰らなかった時間の長さを考えたが、目の前の母の上ではそれ以上の時が流れたように思った。

「お父さん、最近だいぶ体力が落ちとるとよ。息もすぐ上がるごつなるし、体が言うこつば聞かんごつなりよるとば、えらい気にしよったけんね」

「そんなの、歳取ったら当たり前やろもん」

「そらそうばってんね。麻希とモリゾウさんの前では、ピッシャッとしたかったとやろうたい」

歳のせいなのか、夏バテなのか、体力の衰えを感じていた父は、ビタミン剤の力を借りようとした。体がおかしくなるほどの摂取量は、それだけ父が若返りを図ろうとした結果だったと思うと、いじらしくもあり、切なくもある。いくつになっても娘は娘だとモリゾウは言ったが、いくつになっても父は父なのだ。

大事を取って1泊だけ入院した父が退院し、遅めの昼食のような早めの夕飯のような食卓を囲んでいる。お祝いごとがあると仕出し屋に注文する鉢盛りが、でんと置かれている。色とりどりの刺身や揚げ物が盛られ、色鮮やかだ。

いつぶりの鉢盛りだろうと麻希は記憶を辿り、奈緒の結婚が決まったときだったと思い出す。

「お姉ちゃん待っとったら、いつになるかわからんし」

そう言う奈緒のお腹にはすでに妊娠3か月になる子どもが入っていた。姉を待っていられない以上に切羽詰まった事情があったのだ。

「今日は、なんのお祝い?」と聞いたのは、そのときの子、悠人だ。小学4年生になった。奈緒の結婚から10年余り経っている。

「麻希ちゃん、いいことあったとやろ」と奈緒が思わせぶりに言い、麻希を見る。

「お父さんの退院祝いやろもん?」と麻希ははぐらかす。

モリゾウを連れて熊本に帰りたいことは伝えてあったが、その日取りを決める前に父が倒れ、急な帰省となった。もちろんこの機会をつかまえて結婚の挨拶をするつもりだが、まだ話を切り出していないのに、気の早い鉢盛りがお祝い気分を盛り上げてしまっている。

「マキちゃん、モリゾウと結婚すると?」

悠人の3年後に生まれた小学1年生の智樹が核心に迫る。

「赤ちゃん生まれる?」

智樹の3年後に生まれた奈々恵が言う。保育園の3歳児クラスに通っている。

麻希もモリゾウも何も言っていないのに、話がどんどん進む。結婚するとなったら「子どもは?」となる。大人に聞かれると身構えてしまうが、子どもに聞かれてもイヤな気持ちはしない。

「生まれるかなー。どうかなー」と子どものために含みのある答えをすると、

「男の子? 女の子?」と智樹が聞き、「女の子がいい!」と奈々恵が言う。

いとこが欲しい、いとこと遊びたい、と甥っ子姪っ子たちが目を輝かせる。犬を飼いたい、のノリで。

「モリゾウあそぼ!」

食事に飽きた子どもたちが立ち上がり、モリゾウの腕を引っ張る。

「こら! まだモリゾウさん、食べとるでしょ! すみません。落ち着かないですよね」

奈緒が尖った声で子どもたちを叱ってから、角を取ったよそ行きの声でモリゾウに謝る。

奈緒の夫の和也さんは結婚当時から寄りつかないが、父も母も気にしていない。孫たちがいれば十分で、娘婿はむしろいないほうが気を遣わなくて良いと思っている感じだ。影が薄い和也さんは、子どもたちの顔にはしっかりと存在感を刻みつけている。甥っ子姪っ子の顔をつなげると、和也さん、こんな顔だったなと思い出せる。

子どもが欲しかったから夫の役目は果たしてもらったとサバサバ言う奈緒の目に、40歳を過ぎて結婚しようとしている姉はどう映っているのだろう。

「ごちそうさまでした」とモリゾウが大きな手のひらを合わせ、「よーし、遊ぼう」と立ち上がる。子どもたちが歓声を上げ、一斉にモリゾウに群がる。

「お茶でん淹れてくるね」と母が席を立ち、それを合図に奈緒が空いた食器を片づけ始める。ちゃぶ台に父と麻希だけが残される。

さっきまでモリゾウに酒を勧めて間を持たせていた父は、途端に手持ち無沙汰になっている。

父の気持ちをまだ聞けていないが、態度では示してくれている。モリゾウと暮らしていることがバレて以来、父は熊本に戻って来いと言わなくなった。てっきり呆れて見放されたのだと思っていたが、あの日のモリゾウのどこかに父を安心させる要素があったのかもしれない。

「じいじ、麻希ちゃん、見て」

モリゾウの両腕に奈々恵がぶら下がり、はしゃいでいる。モリゾウが腕を上下させると、奈々恵も上下する。悠人と智樹が「奈々恵、代わって」と手を伸ばす。

「きょうだいのごたるな」と父が目を細める。

「年の差ありすぎ」と麻希は笑ったが、

「あのまま死んどったら、見られんかった」と言う父に泣かされそうになる。

なんのお祝いだっていい。生きているだけでめでたい。

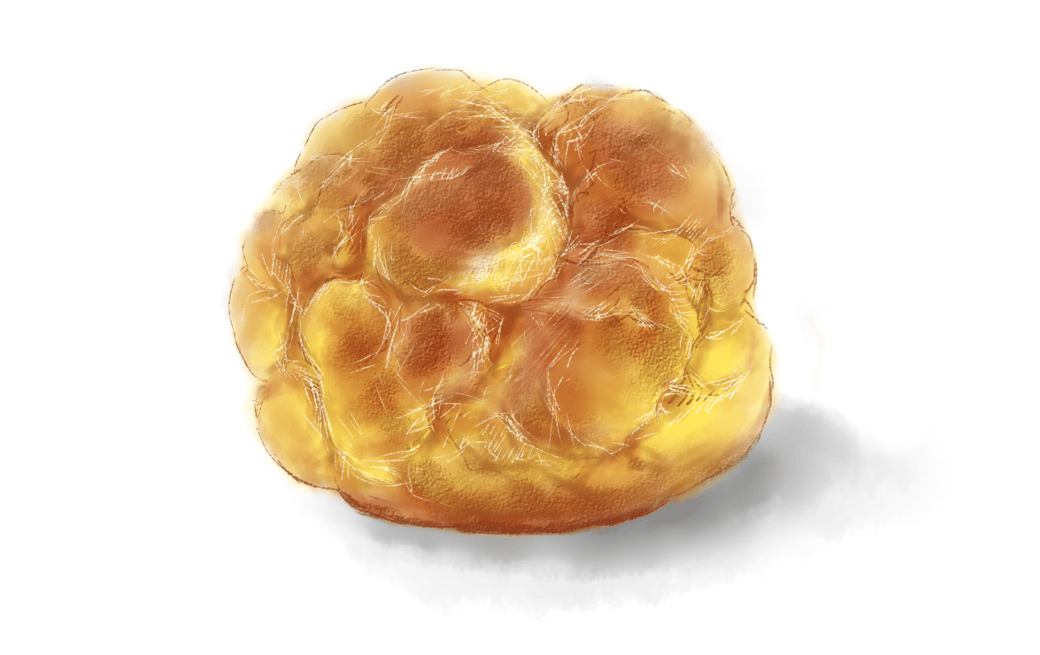

「シュークリーム買ってくれば良かった」

「シュークリーム?」

「昔よく食べた。お父さん、わたしが食べると、うらやましそうに見よったの覚えてる?」

「そぎゃんか?」

うれしいことがあると食べていた、ご褒美の単位のシュークリーム。店はとっくになくなっている。父の思い出からも消えてしまっているのだろうか。

「今も、シュークリームば食べるとや?」

「うん。食べてるよ」

「モリゾウ君もか?」

「うん」

「よく見つけたな」

何を、とは言わない。目的語を省いた短い言葉に、かえって父の想いが感じられた。

麻希にとってのシュークリームの意味を父はちゃんと覚えていた。一緒にシュークリームを食べることの意味も。喜びも、そこに至るまでの道のりも、分かち合う。その相手をよく見つけたな、良かったなと言っている。

この人と結婚するんだという実感がむくむくと膨らみ、胸を満たす。

見つけたよ。シュークリームみたいな彼。

次の物語、連載小説『漂うわたし』第127回 佐藤千佳子(43)「ハダカのひまわりとスキップ」へ。

編集部note:https://note.com/saita_media

みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!