第12回 多賀麻希(4) 年下の男の子

2時間ほど店にいたが、その間、客は一人も来なかった。モリゾウと店を出ると、壁に立てかけた『焙煎珈琲 然』の一枚木の看板に西陽が射していた。

「これ、運んで来たんですか」

「重かったっす」

新宿三丁目駅に向かって歩き出した。モリゾウは店に置いてあったリュックを背負っている。冬山登山にでも行くような縦長の大型リュックだ。

「ほんとは今日、ハローワーク行くはずだったんだけど。流れでバイト決まっちゃって」

「マスターに気に入られたんすね」

「え?」

「あの人、守備範囲すごく狭いんすよ。ブサイクは嫌いだけど、きれい過ぎるのもダメで、ほど良い美人がいいって。マキマキさん、どストライクっす」

「ほど良い美人……?」

美人なんて言われたの、いつぶりだろう。

「相手を不安にも不快にもさせない美人ってことっす」

それは美人とは言わないのでは。

「あ、安心してください。マスター、女の子には興味ないんで」

つまり、それは……?

「おれは清潔感ないから対象外らしいっす」

カフェではほとんど口を開かなかったモリゾウは、麻希とふたりになると、よくしゃべった。マスターの前では、おとなしくしているらしい。声を張らず、ぼそぼそと話すが、低音でよく通る。

そうだ、役者やってるんだった。

「あのお店、ヒマそうだけど、バイトって必要なの?」

「留守番が要るんすよ。マスターがちょくちょく店空けるんで」

「留守番?」

「店に荷物もよく届くし、それ取りに来る人もいるし」

「なんか秘密組織のアジトみたい」

「そんな感じっす」

モリゾウはあっさり肯定してから、「でも、危ない匂いはしないっすよ」と続けた。

「怪しいのは慣れてるから」と麻希は言い、今ネイルサロンが入っている3階に昔あった映画製作プロダクションで働いていたこと、夜逃げした関西弁の社長がカフェのマスターに似ていることを話した。

「あーなんか、昔プロダクションが入ってたって聞いたことあります。どんな映画作ってたんすか?」

「マイナーなのばっかりだから、タイトル言ってもわからないと思うけど」

「おれ、結構マニアックなの見てますよ。」

「一番ヒットしたのが『魚卵パニック イクラ革命』。知ってる?」

「聞いたことないっす。世界は広いっすねー」

モリゾウのリアクションはいちいち大げさだ。言葉のサイズが大きい。

「今度観てみますよ。イクラ革命」

「あーでもDVD出てなかったかも」

「そうなんすか?」

「保存用に焼いてもらったのが、うちにあるけど。わたしエキストラで出てたから」

「じゃ、今度貸してくださいよ」

モリゾウの口から何気なく放たれた「今度」の甘い響きを麻希は味わう。27年ぶりに昔のあだ名で呼ばれたのとは違うときめきがあった。

また会う人ができた。

また行く場所ができた。

東京につなぎ止められた気がする。

「その映画製作プロダクションでスタイリストやってたんすか?」

「ううん。ただの事務」

「着てるものとかセンスいいから、そっち系かと思ってました。そのバッグも作家ものっぽいし」

モリゾウが麻希の肩掛けバッグに目をやった。古着のジーンズをつなげてアンティークのボタンをちりばめたバッグをキャメルの革紐で吊っている。

「これ、わたしの手作り」

「マキマキさんが作ったんすか?クオリティ高いっすねー」

「一応、服飾の専門学校行ってたから」

「これ売れますよ。カタチも可愛いっすね。古墳みたいで」

太った金魚のようなフォルムだが、前方後円墳に見えなくもない。

「古墳、好きなの?」

「フンカツやってる友達がいるんすよ。そいつにつき合って、フンタビ行ったりして」

「フンカツ」は「墳活」、「フンタビ」は「墳旅」と書くのだろう。

「関西の百舌鳥・古市(もず・ふるいち)古墳群とか?」

「百舌鳥・古市古墳群、知ってるんすか?マキマキさん、ひょっとして、フンジョっすか?」

「フンジョ」は「墳女」と書くのだろう。

「違う違う。旅行パンフ作ってたときに覚えた」

「映画製作プロダクションって、そんな仕事もあるんすか?」

「プロダクションがつぶれた後、デザイン会社でパンフの校正やってて。派遣だけど」

「マルチっすねー。それだけ何でもできたら、どこでも就職できるんじゃないっすか」

モリゾウには演劇をやっている人特有の浮世離れしたところがあった。多分この人は就職というものをしたことがないのだろう。女が歳を重ねるほど職場で居場所がなくなり、一旦切り離されると、元の場所には戻れないことも知らないのだろう。

新宿三丁目から丸の内線の荻窪方面行きに乗り込む。麻希と同じ電車にモリゾウも乗り込んだ。

「家こっち?」

「マキマキさんの話、もうちょっと聞きたいんで」

麻希の話を聞きたいと言いつつ、モリゾウはしばらく黙っていた。新宿を越えて、ポツリと言った。

「『もず』って、初見じゃ読めないっすよね」

百の舌の鳥と書いて「もず」。麻希も初めて見たときは読めなかった。

「うん。漢字3文字なのに、ルビ2文字。計算合わない」

「そうなんすよ。『もずー』なのか、『もーず』なのかって」

「『もっず』が縮まったとか?」

「犬を『イッヌ』って呼ぶみたいなヤツっすか」

百舌鳥の話が一段落して、また話が途切れた。けれど、気まずさはなかった。モリゾウとの間に流れる沈黙は怖くない。何か話題を提供しなくてはと焦らなくてもいい。

「『じびか』も謎だったんすよね」

「耳鼻科?」

「看板は『耳鼻咽喉科』って漢字5文字なのに、なんで読みは『じびか』って3文字なんだろって」

「それ、わたしも子どものとき思った。『じーびーか』か『じびーかー』か『じーびかー』かって」

「『じびーかー』ってベビーカーみたいっすね」

「わたしは地ビール飲みたくなっちゃう」

「そっちかー」

終点の荻窪駅に着いて、ホームに降りた。

「わたし、ここだから」

「お疲れ様っす」

「『イクラ革命』、マスターに預けといたらいい?」

「それがいいっすね」

じゃあねと立ち去るタイミングを逃して、モリゾウと無言で向き合った。折り返しの新宿方面行きに乗り込むモリゾウを見送るべきだろうか。

「今から見に来る?」

モリゾウは麻希がそう言うのを待っていたかのように、「いいっすね」と即答した。

改札を出ると、目の前の電柱に貼りついた「耳鼻咽喉科」の看板が目に飛び込んだ。ふたり同時に気づいて、指差してから顔を見合わせた。

「地ビール買ってく?」

「イクラに地ビール。最高っすねー」

イクラだったら日本酒のほうが合いそうだけど、モリゾウは最上級表現で乗ってくる。駅前の商店街の酒屋で地ビールを買い求めた。麻希が会計をすると、モリゾウはすかさず「ご馳走になります」と言った。 おごられ慣れている。

「うち、こっち」

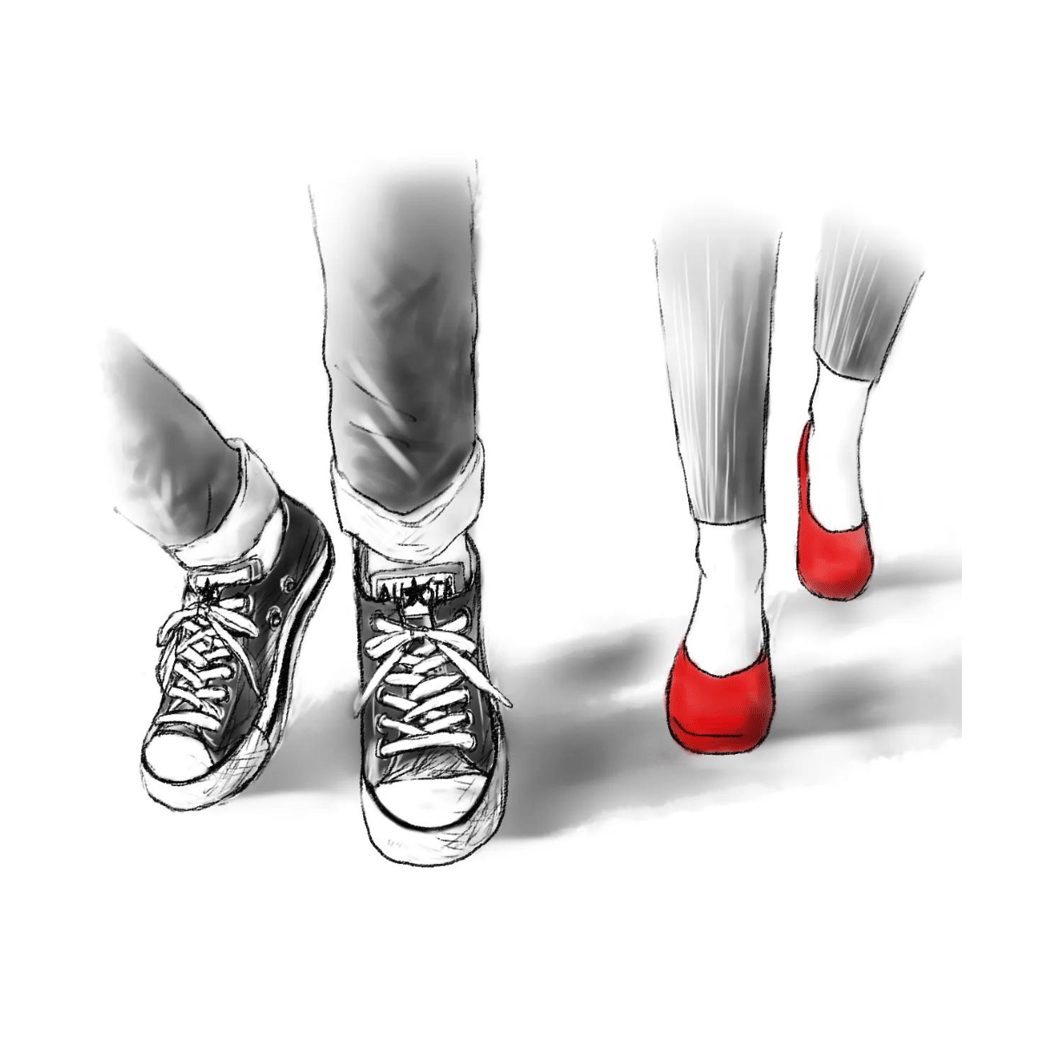

麻希が歩き出すと、モリゾウがついて来た。バッグの中で地ビールの小瓶がぶつかり合ってカタカタと鳴る。その音が笑っているように聞こえる。出かけるときは重かった赤いパンプスの足取りが軽くなっている。

ハローワークに行くはずが、カフェでバイトが決まって、会ったばかりの年下の男の子を連れて帰っている。39歳の再就職活動、急展開すぎる。

「何やってんだろ」

呆れているのに愉快だった。

次の物語、連載小説『漂うわたし』第13回 佐藤千佳子(5)「ママと『きれい』は二択じゃない」へ。

イラスト:ジョンジー敦子

※表示価格は記事執筆時点の価格です。現在の価格については各サイトでご確認ください。