第172回 伊澤直美(58)胎内記憶って本当にあるの?

「何の歌?」

リビングのドアを開けて帰宅したイザオに聞かれた。玄関を入ったときから優亜の歌う声が聞こえていたという。

「さっき優亜に同じこと聞かれた。なんのうたって」

直美が笑いながら答え、鼻歌のメロディに即興で歌詞をつけて歌っているのだとつけ加えると、

「ゆあちゃんうまれたねのうたっ!」

優亜が得意げに割り込んだ。

「生まれたねの歌?」

「ほら。あのオーボエの人の」

直美のヒントで「あー。あれかー」とイザオは思い出し、「ラ〜ラ〜ララ〜ラ〜」と口ずさむ。びっくりするほど音程が合っていないが、リズムは『私を泣かせてください』になっている。

「ゆあちゃんと、とんとんと、ちいとん、いっしょにうまれたねっ」

直美に言ったことを優亜がイザオにも言う。

「え? トントンはママにくっついてたよ?」

イザオも直美と同じところを突っ込む。「トントン」と呼ばれると、バストとは別物に聞こえる。

お腹が大きくなっていった頃、出産の先輩でもあるイザオの姉の亜子姉さんに「世の中には男と女と妊婦がいる」「妊娠とは自分の体を舞台に繰り広げられる未知との遭遇」と言われたのを思い出す。

そんなに豊かではなかったバストが日に日に膨らみ、食糧庫になる準備を整えていた。優亜が生まれると、膨らんだバストは優亜に独り占めされ、「トントン」と名前をつけられた。

優亜がそう呼ぶのはいいが、イザオが屈託なく「トントン」と呼ぶのを聞くと、直美は胸の奥がざわつく。部屋を明け渡した前の住人ポジション。もう俺には関係ないよと突き放されたように感じてしまう。

優亜は卒乳したが、トントンは今もバストに戻れていない。戻ることがあるのだろうか。イザオがノックすることは再びあるのだろうか。

「トントンはママにくっついてたよ」というイザオの言い方は、まるで部品みたいで愛がない。体温すら感じられない。そう思ってしまうのは、いじけた気持ちのせいだろうか。

出産すると女性として見られなくなってしまうことをマタニティビクス仲間たちは恐れていた。母親学級でもマタニティビクスでも「妊娠中も遠慮なくどうぞ!」と勧められたが、すでに夫に触れられなくなっている人が何人もいた。

直美の場合、妊娠前からそれは始まっていた。キスさえしなくなっていた。キスがなければ、その続きもない。

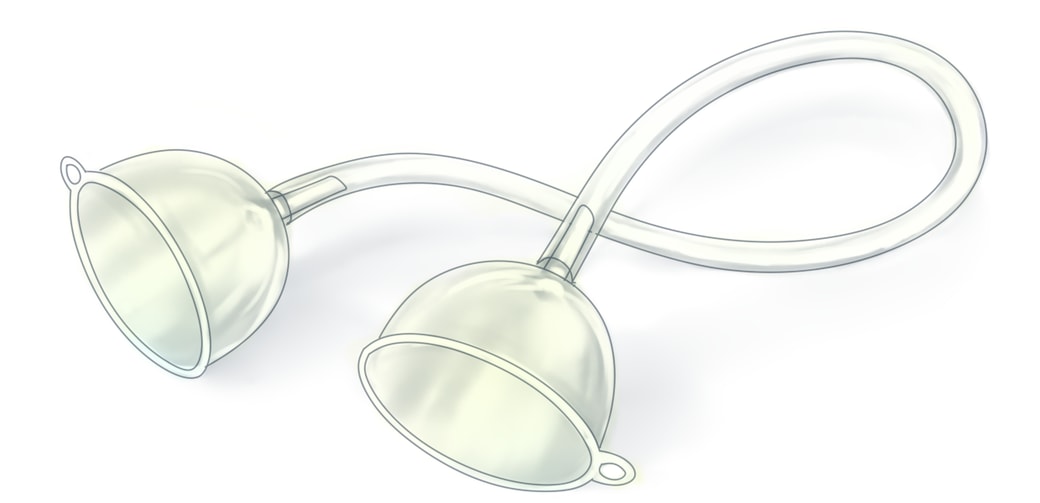

優亜がお腹に入った日は、久しぶりの交わりだった。復活の始まりではなく、それが最後になった。妊娠がわかり、手作りの「もしもしギア」の片方を膨らんだお腹に当て、もう片方に向かって「パパですよー」「ママですよー」なんて糸電話みたいに話しかけていたら、ますます男と女から遠ざかった。

最後にキスしたのは陣痛の最中だった。先生と看護師さんがいる前で「キスして!」と叫んだ。

「今?」と戸惑うイザオは正気で、

「今! 脳内モルヒネ出るから!」と叫んだ直美は、陣痛の痛みでどうかしていた。

生まれたての赤ちゃんは人間より動物に近いと言われるが、直美が人生で一番動物に近づいたのが出産の場面だったと思う。

リクエストに応えてイザオが買い込んできたパンを陣痛と陣痛の合間に食べたが、コマ送りのようにパンが数センチ単位で口の奥へと送り込まれ、消えていった。実家で飼っていた犬のトトの食べ方に似ていた。

陣痛がひどくなると、パンを食べている場合では無くなった。イザオが頭をなでてくれ、ふわふわといい気持ちになったのに、次の瞬間には「触らないで!」と手を払いのけていた。逆毛を立てて威嚇する猫みたいに殺気立っていた。

自分からイザオに唇を押しつけ、舌を絡ませたときは、さらに獰猛な獣になっていた。キスと呼ぶより噛みついて生き血を吸うような荒々しさだった。

あのときイザオは直美を女として見ていただろうか。直美だってイザオを男として見ていただろうか。どうしようもなく必死で、正気を保つために脳内モルヒネを求めてキスをせがんだのは、理性ではなく本能だった。

「覚えてる?」

イザオの声で直美は我に返り、「何?」と焦った声が出た。夫の脳内でも同じ場面がリプレイされているのかとギョッとしてしまった。

「そんな驚くこと?」

「急に話しかけるから」

「優亜に聞いたんだよ。生まれた日のこと覚えてる?って」

その質問を優亜にするのは、初めてではなかった。

生まれる前のこと、生まれたときのことを子どもは覚えているという。それを聞き出せる時期は限られていて、「子どもが記憶を言葉で語れるようになった後で、最初の頃の記憶が上書きされる前」の短い間だと亜子姉さんから聞いていた。

ひとり目の幸太からも、ふたり目で優亜の少し前に生まれた結衣からも聞き出すタイミングを逃した亜子姉さんは、「優亜に聞いといて!」と弟夫婦に託していた。

出産前の両親学級でも「ふわふわしたおはなばたけみたいなところにいた」「そらのうえからママをみていた」といった胎内記憶が紹介された。神様につかわされた天使のようなイメージを抱くことで出産の不安を和らげさせる狙いがあったのかもしれない。

優亜が2歳を過ぎた頃から何度か、お風呂に入ったときに「覚えてる?」と聞いたが、その度、「おぼえてない」「わかんない」と肩すかしを食らった。

聞き出せないまま3歳が近づいている。胎内記憶を引き出す適齢期は過ぎてしまったかもしれないと思っていたが、「とんとんとちいとんもいっしょにうまれた」と言ったのは、そのときのことを覚えているということだろうか。

「ゆあちゃん パカってうまれたねっ」

頭の上にバンザイした両手の先をパチっと合わせて、優亜が言った。

「パカッ!?」

直美とイザオの声が重なる。

狭い産道を潜り抜けて出てきた優亜の頭は尖っていた。赤ちゃんの頭蓋骨は折り畳めるようになっているのだと先生に言われて仰天した。頭の上で両手を合わせたポーズがそのときの頭の形を表しているように見える。

「ゆあ、覚えてるんだ⁉︎」

イザオが興奮する。

パカッじゃなかったけどねと直美は思う。

安産だと言われて、「これでですか?」と聞き返したくらい大変だった。2歳児相手にムキになってもしょうがないけど。

陣痛のとき「赤ちゃんも苦しい!」と先生は言っていたが、優亜の記憶では楽勝だったのか。母親が味わった苦しみと痛みを覚えていたら、トラウマになってしまうし、「パカッと生まれてきた」と思えるおめでたさは自己肯定感の表れなのかもしれない。

「ゆあちゃんうまれたとき、パパいたね」

「そうだよ。パパ、ゆあに早く会いたくて、仕事を抜け出して病院に行ったんだよ!」

イザオがますます興奮する。

破水してすぐ仕事中のイザオのスマホに電話をかけた直美は、咄嗟に「パパ!」と呼んだ。「パパもママも待ってるよ」のように三人称の「パパ」でお腹に話しかけることはあったが、二人称の「パパ」で呼んだのは、あのときが初めてだった。出産という正念場を前に、パパとママになるのだという自覚が一気に高まったのかもしれない。

「すごいな。ほんとに覚えてるんだ」

イザオが涙ぐむ。

すると、優亜が続けた。

「ゾウさんもキリンさんもいたね」

直美とイザオは「?」と顔を見合わせる。

「シマウマさんもいたね。ライオンさんもいたね」

いや、ゾウもキリンもシマウマもライオンもいなかった。

これは記憶じゃない。物語になってしまっている。

亜子姉さんが言っていた通りだ。子どもが作り話をできるようになってから聞き出しては遅い。優亜は作り話ができる年頃になっていた。

「なんだー、パパだけじゃなかったのかー」

涙が引っ込んだイザオは、

「ゆあ、みんなにお祝いしてもらってたんだな」

と気を取り直し、

「パパとママだけじゃなくて、みんなうれしかったんだな」

優亜の頭をなで、イザオはまた涙ぐむ。

動物たちがお祝いに駆けつけて、あの産婦人科の部屋にひしめきあっているところを直美は想像する。『私を泣かせてください』が厳かに流れている。

次回11月16日に多賀麻希(57)を公開予定です。

編集部note:https://note.com/saita_media

みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!