第98回 佐藤千佳子(34)ふたりで月日を重ねて

「ばあば、このまま戻らないつもりなのかな?」

夕飯を終え、りんごを食べながら文香が言った。もう中学3年生なのに、いまだに千佳子はりんごの皮をうさぎの形にむいてしまう。「うさぎさん」と喜んでくれていたのは10年余り前のことだ。

「ツキヒガイって、あったよな」と夫が唐突に言い、千佳子は頭の中で「ヒガイ」の音に「被害」の漢字を当てる。被害というほど大袈裟なものではないが、夫の両親に振り回されている。その原因を作った月曜日と日曜日に振り回されている。

「ツキヒガイって何?」と文香が聞く。

「そういう名前の貝があるんだよ。合わさった貝殻の一枚が赤、一枚が白で、それを太陽と月に見立てて、月日貝って名前がついたんだって」

「太陽と月から貝を連想するのがパパだよね」

夫は、大学で植物の研究をしている。アニメやアイドルの固有名詞はまったく出て来ないが、生物図鑑に載っているような名前はすぐに出てくる。

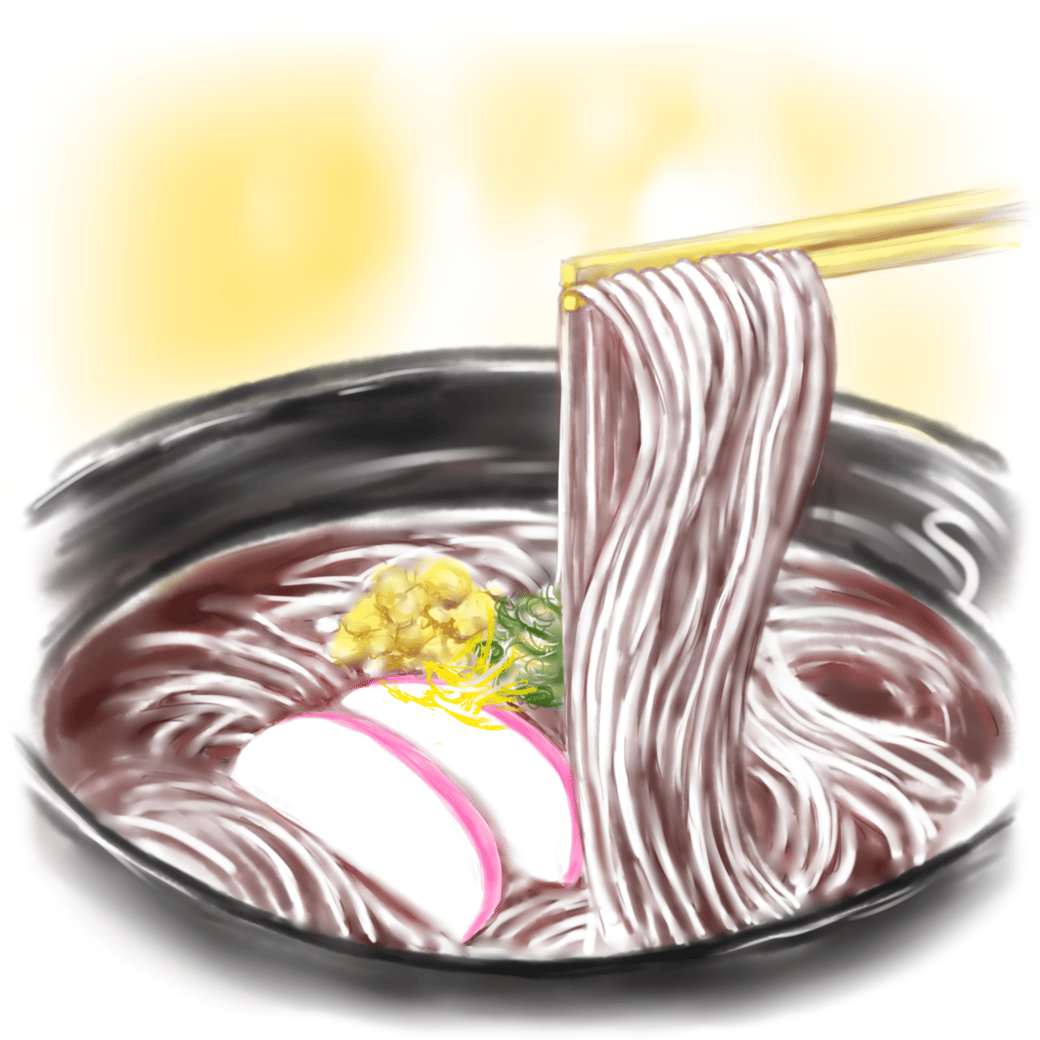

「あった。月日貝」

文香がスマホを操作する指を止め、千佳子と夫に画面を向けた。食事中はスマホを遠ざけさせているが、りんごは食後のデザートだし、一家の話題にまつわる調べものなので、よしとする。スマホに見入ると家族との会話がそっちのけになるのが淋しいのだ。

月日貝の貝殻の赤は夕日のような鮮やかな赤だった。

「やっぱり月日貝っていうより紅白貝だよね」と夫が言い、

「紅白貝ってお正月っぽいね」と千佳子がうなずき、

「月日貝って名づけたのがセンスなんだよ」と文香が言った。

画像に添えられた説明によると、日の光と月の光が海の底で出会って月日貝になったとうたう金子みすゞの詩もあるという。

「この色味、似てない?」

文香がフォークを刺したりんごを月日貝の画像に近づけた。

「月日の実だね」と千佳子が言うと、

「ママ詩人だね」と文香はほめ、続けた。

「大晦日にじいじばあばあをうちに呼ばない?」

いつもは正月に千佳子の一家がバス停で4つ離れた夫の実家を訪ねるのだが、今年は美枝子さんが家出したままで、「年始の挨拶どうする?」の計画も立てられずにいた。

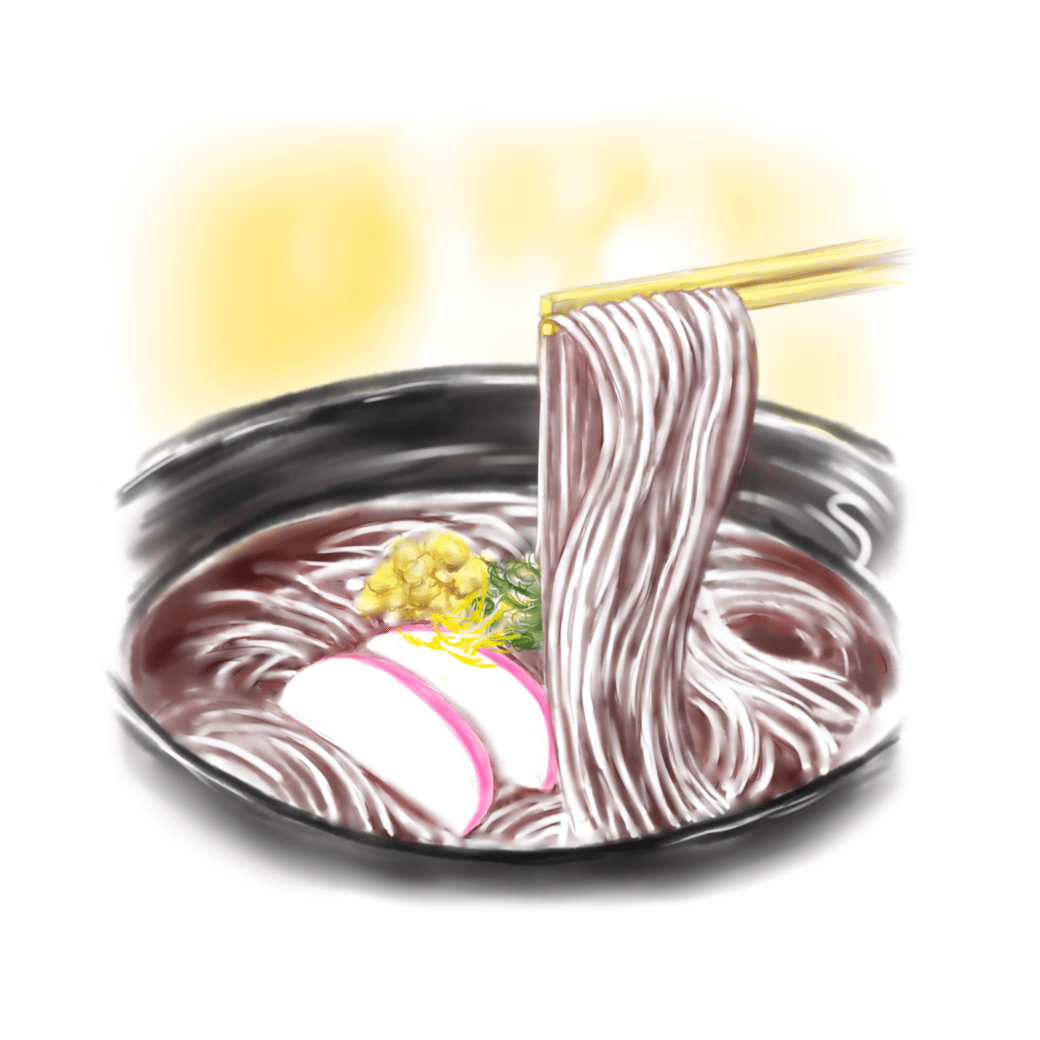

「今年のうちに仲直りしてもらおうってこと? でも、一緒に年越しそば食べましょうって言って、来てくれるかな」

「うちが言えば、来てくれるとは思うけど、発表会ってことにしない?」

「何の発表会?」

「日曜日と月曜日がケンカする話」

「あれはまだできてないよ」と千佳子が言うと、

「パパに相談したら?」と文香が夫を見た。

「何のこと?」と聞かれ、

「続きが思い浮かばなくて」と思いついたところまで千佳子が話すと、

「ケンカしてる場所って、どこ?」と夫が聞いた。

「そこまでは考えてないけど」

「カレンダーの上なんじゃないの?」と文香が言うと、

「カレンダーは、いい迷惑だよな」と夫が言い、

「パパ、擬人化できてる」と文香がほめ、乗せられた夫が続けた。

「僕がカレンダーだったら、いい加減にしてくれって思うよ。そんなにもめるなら、紙曜日を作ってやるって」

「紙曜日?」と千佳子が思わず聞き返し、

「パパ、ウケる」と文香が吹き出した。

「あれ? 変なこと言った」

「ううん。あり、あり。神様のカミにも聞こえるし。ね、ママ?」

「いいね。絶対的って感じで」

「紙曜日」でケンカと物語を締めくくることにした。

「パパとママとお話を作ったから大晦日に聞きに来て」と文香が誘うと、夫の父は「ばあばは来る?」と聞き、美枝子さんは「じいじは来る?」と聞いた。「来るかも」と答えると、どちらも「それでもいいけど」という返事で、実に似たもの夫婦だった。

千佳子が日曜日の役を、文香が月曜日の役とナレーターを、夫がカレンダーの役をやり、火曜日から金曜日は3人で手分けすることにして、読み合わせを重ねた。

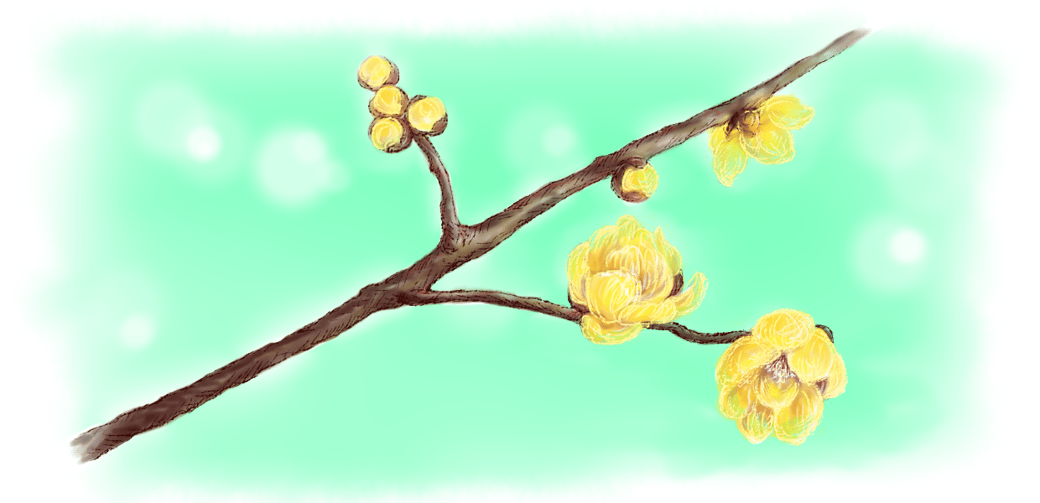

大晦日の約束の時間、夫の父は庭の蝋梅を切って持って来た。遅れて野間さんの家からやって来た美枝子さんは、リビングに入るなり蝋梅の香りに気づき、「先に来てるのね」と短く言った。言葉を交わさず、目も合わさず、でも文香の言葉に相槌を打つタイミングと鍋に箸をのばすタイミングは何度も重なり、その度に千佳子と文香は「夫婦だね」と目と目でうなずき合った。

『一週間で一番えらいのは誰?』

日曜日と月曜日がケンカした。

「1週間の始まりは日曜日だ」

「いやいや。1週間の始まりは月曜日だ」

「月曜日は日曜日の後じゃないか」

「いやいや。日曜日が月曜日の後なのだ」

「何月何日と言うときは、月のほうが先だから、月曜日のほうがえらい」

「日の光がなかったら月は真っ暗だから、日曜日のほうがえらい」

どちらも意地を張って、一歩も引かない。

言い争いを聞いていた他の曜日たちも口をはさんだ。

「火がなければ食事を作れないから、火曜日がいちばんえらい」

「木がなければ家を建てられないから、木曜日がいちばんえらい」

「水がなければ木は生きられないから、水曜日がいちばんえらい」

「土がなければ水をためられないから、土曜日がいちばんえらい」

「金があればなんだって手に入るから、金曜日がいちばんえらい」

われこそは一週間で一番えらいと全員が言い張って、ゆずらない。

「ぼくの上でケンカしないでくれ」とカレンダーがなげくが、その声もかき消されてしまう。

とうとうカレンダーが怒り出した。

「そんなにもめるんだったら紙曜日を作る!」

「紙曜日?」

7つの曜日が聞き返すと、カレンダーは高らかに言った。

「このカレンダーは紙でできているから、紙曜日がいちばんえらい!」

7つの曜日たちはあわてた。1週間が8日になったら、7日に1回の出番が8日に1回になってしまう。

「紙曜日を作るのは、やめてくれ!」

7つの曜日たちは、力を合わせて8つめの曜日が加わるのを食い止めた。

めでたし。めでたし。

発表の本番が一番うまく行き、一番気分が良かった。

「じいじばあばのために作ったお話だよ」と文香が言うと、美枝子さんが夫の父に向き直った。

「あなたの一週間が日曜日から始まるのは勝手ですけど、私の一週間は月曜日から始まります。これまでも、これからも。それを覚えててもらえたらいいんです」

「一週間が日曜から始まるか、月曜から始まるか、そんなことはどうだっていい」

夫の母はケンカ腰だし、夫の父は投げやりだ。千佳子と文香と夫は、それぞれ心の中で「そうじゃないだろ」とハラハラしながら見守っていたが、

「美枝子さんがいないと一日が始まらない」

と夫の父が続けたので、一家揃って「お」と口が縦に開いた。ほろりと美枝子さんがほどける音が聞こえた気がした。

「一年も始まらないんじゃないの?」

美枝子さんも家に帰るタイミングを待っていたのだろう。年末年始、野間さんには野間さんの予定がある。息子さん一家が遊びに来るにしろ、野間さんが出かけるにしろ、気を遣わせてしまう。

夫の両親が帰った後、「月日貝、再結成」と文香が言い、3人で笑い合った。学校の文化祭の劇で味わえなかった達成感を千佳子は何十年遅れで知ることになった。

「また10年後かな」と夫が言った。美枝子さんは10年に一度、「一週間は日曜日が先か月曜日が先か」で夫の父とケンカし、家を飛び出すのだ。

「10年後か。ふーちゃんは25歳だね」

その頃、文香はもう家を出ているだろうか。それまで夫の両親は長生きしていて、自分たちは夫婦を続けているだろうか。日曜日と月曜日の代理でケンカできるのも、それに振り回されるのも、それ以上の悩みがない証拠だ。

「日と月が合わさったら、明るい」

年があらたまった空に小さくつぶやいて、穏やかな月日が来る年も続くことを千佳子は願った。

次の物語、連載小説『漂うわたし』第99回 伊澤直美(33)「めでたい日のおめでたい人」へ。

編集部note:https://note.com/saita_media

みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!