第11回 多賀麻希(3) 昔のあだ名で呼ばれてみたら

「ごめんなさい。ちょっと聞いてみただけです。39歳で再就職って、苦戦するの見え見えで。ここがあまりに居心地良くて、こんなところで働けたらいいな、なんて思って、つい変なこと言っちゃいました」

麻希が言い繕うと、マスターが言った。

「こっちは歓迎やけど」

不意打ちを食らって、あっけに取られた。必要ないと言われてばかりで防御の構えになっていたら、歓迎されてしまった。言葉が見つからず、マスターの顔をまじまじと見ると、左の耳にピアスの穴が開いていることに気づいた。

「どないしたん?静止画像になってるけど?」

「あ……なんか、びっくりしてしまって」

「うちでバイトしながら就職活動してくれてもええし。来れるときに来てもろたら。いつから来れる?」

20年前、映画製作プロダクションの社長に面接された日のことが蘇る。あのときも「いつから来れる?」と聞かれた。このカフェが入っている雑居ビルの3階で。このビルには「関西弁で即採用」の磁場でも働いているのだろうか。

「名前どないする?」

「名前、ですか」

「なんて呼んで欲しい?」

店だけで通じる名前をつけていいらしい。源氏名みたいなものだろうか。それより前に聞くべきことがある気がするのだけど。だいたい、店の名前はなんでもいいと言いながら、バイトにはまず名前を求めるのも、こだわるポイントが違う。

でも、こういうチグハグな感じ、嫌いじゃない。世間の常識にとらわれない人や場所のほうが、麻希には安心感がある。他では弾かれたわたしのことも、ここでは受け入れてもらえる気がする。

ドアの開く音がして振り返ると、長身の若い男の子が入って来た。細身のミリタリージャケットにジーンズ。シルエットは学生のように見えたが、近づいてみると、30代に乗っかっているように見えた。

「お、ええとこに来た。新しいバイトの子」

マスターが麻希を青年に紹介し、

「表の看板拾てきたのんコイツ。モリゾウ」

と麻希に青年を紹介した。

天然パーマなのか、くるくるのロングヘアは、愛・地球博のマスコットキャラクターを彷彿させる。髪型がモリゾウなのだろうか。それとも本名から来ている呼び名だろうか。森村陽造とか。

「荷物?」とマスターが短く聞くと、

「はい」とモリゾウも短く答える。

「ここ、モリゾウの劇団の倉庫になってるねん」

「劇団の人なんですか?」

「モリゾウ、チラシある?」

「こういうのやってます」

モリゾウが差し出した公演チラシには、下手くそな筆文字で『寝ぼけ眼のねじを巻け』とタイトルを書き殴ってあった。その脇に同じ筆跡で「作・演出モリゾウ」とある。店の外でもモリゾウと呼ばれているらしい。

「寝ぼけ眼のねじを巻け。面白そうですね」と麻希が言うと、

「そうか?理屈っぽいやろ?」とマスターは言った。

出演者は「モリゾウ」の他に「高低差太郎」と「めろんぐらっせ」とある。ふざけた名前と並ぶと、モリゾウのカタカナ4文字がまともに見える。

「劇団、3人でやってるんですか?」

「公演のたびに減ってくねん。次たぶん2人になるで」

麻希の質問にマスターが答えた。モリゾウは肯定も否定もせず、苦笑いしていた。鼻筋が通っていて、横顔のラインがきれいだ。

チケットを買おうとしたら、公演の日付は去年の秋だった。

「今度公演あったらチケット買います」

「あんた物好きやなぁ。今日会ったばっかしの得体の知れんもじゃもじゃパーマに3千円もよう出すわ」

マスターには呆れられたが、初めて会った人からチケットを買ったことは何度もある。映画製作プロダクションで働いていた頃、撮影の現場で仲良くなったエキストラの子たちから。

「今度こんなのやるんですけど」とチラシを渡され、「面白そう」と反応すると、「チケットあるんですけど」と言われ、「一人で行くの、さみしくないですか?」と2枚セットで売りつけられた。

たいてい一人で観に行き、1枚余らせた。手ぶらもなんだしと思って、菓子折りを差し入れに持って行った。打ち上げに誘われて飲みに行ったこともあった。隣の席になった男の子と短い恋もした。

久しぶりに手にした舞台のチラシに、甘酸っぱい記憶が蘇る。当時20代だった麻希にもあの子たちにも同じだけの時間が流れた。いつかエキストラじゃなくて名前を呼ばれる役をやりたいと言っていたあの子たちは、今も芝居を続けているのだろうか。

「名前、マキマキにしていいですか?」

「ねじ巻きのマキ?寝ぼけ眼、そんなに気に入ったん?」

「小学校の頃のあだ名なんです」

多賀麻希の下の名前を重ねて、マキマキ。男の子からも先生からもマキマキと呼ばれていた。元気で、親しみやすい響きで、マキマキと呼ばれると、ちょっぴり人気者になれた気がした。

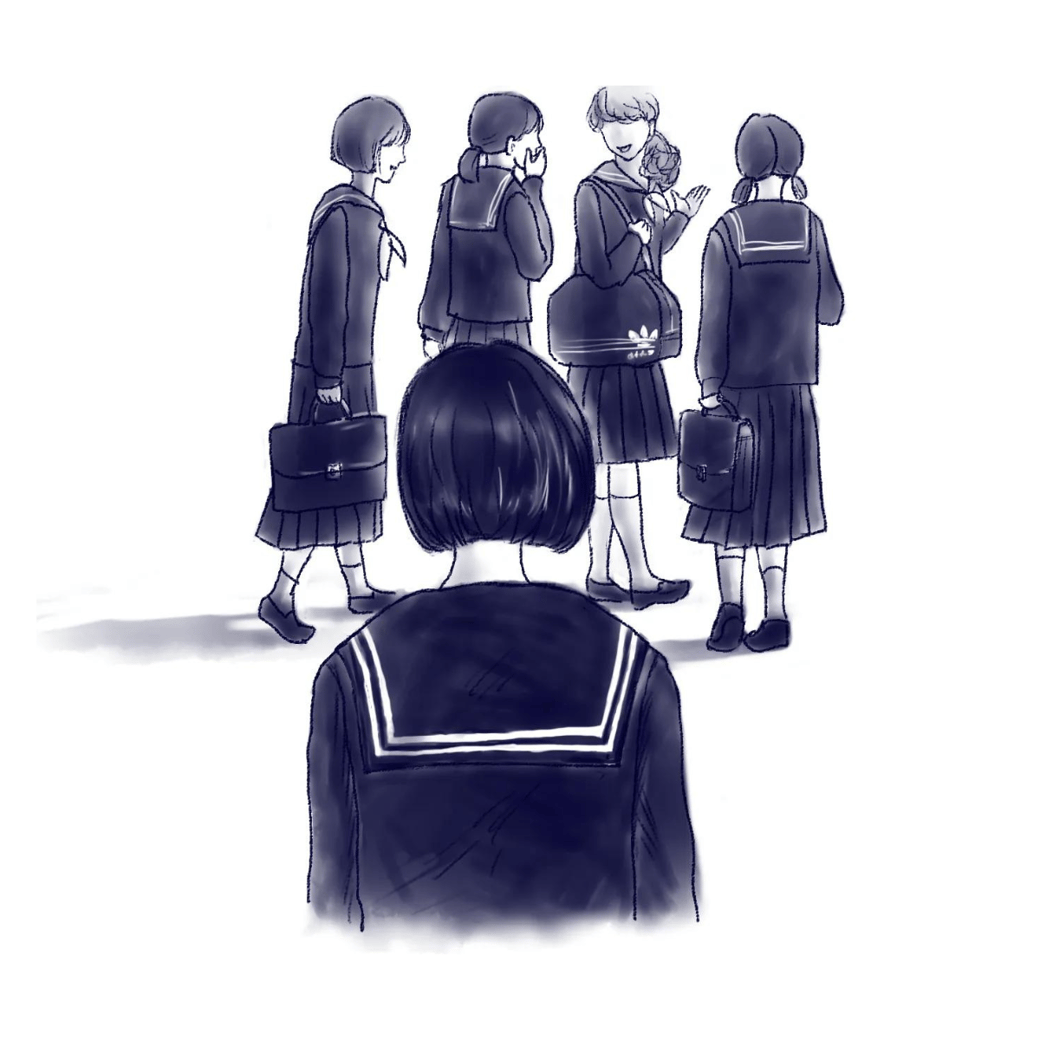

中学校に上がると、別な小学校出身の「マキマキ」ちゃんがいた。槙塚千春という美しい子だった。

「マキマキって名前、使わないで」と取り巻きの女子に言われ、「タガヤン」という可愛くないあだ名をあてがわれた。あのときの屈辱を思い出すと、今もヒリヒリする。自分の一部を切り離されたような、頼りなさと心細さ。結婚して旧姓を置いていくときも、あんな感覚を味わうんだろうか。

もう一人のマキマキとは別な高校に進んだが、同じ中学校出身の子たちがタガヤンと呼んだので、高校でもそのあだ名で呼ばれた。もうタガヤンでいいやと開き直った。

39歳の今となってはタガヤンのほうがしっくり来るし、今さらマキマキなんて気恥ずかしいけど、バイト先で呼ばれるだけだったらいいかもしれない。

「ほんなら決まり。マキマキな」

「マキマキさん」

マスターとモリゾウに呼ばれ、「マキマキ」の響きが耳の奥で転がった。中学校に上がったとき以来だから27年ぶりだ。熊本から東京に出て来て、見た目もすっかり変わったけれど、昔のあだ名で呼ばれたら、あの頃と今の自分がつながった気がした。

この名前で働きたいと思った。ハローワークに背を向けて、ふらりと立ち寄ったこの店で。引き返した勝負靴とコーディネイトしたような赤いコーヒーカップも、モリゾウの舞台のチラシも、ねじ巻きのタイトルも、すべてがつながって、麻希を呼び止めているように思えた。

すり減るばかりだった東京で、何か取り戻せるかもしれない。一度諦めた名前の他に。

次の物語、連載小説『漂うわたし』第12回 多賀麻希(4)「年下の男の子」へ。

イラスト:ジョンジー敦子

※表示価格は記事執筆時点の価格です。現在の価格については各サイトでご確認ください。