第95回 多賀麻希(31)これ以上わたしから何も盗らないで

ネットニュースの記事は、ケイティが大御所ファッションデザイナーからのハラスメント被害を訴えたという内容だった。大手アパレルメーカーに就職したケイティは、その美貌が系列ブランドの大御所デザイナーの目に留まり、アシスタントに抜擢された。だが、「俺のものになれ」という要求を断り続けた結果、暴言を吐かれるようになり、離職に追い込まれたという。

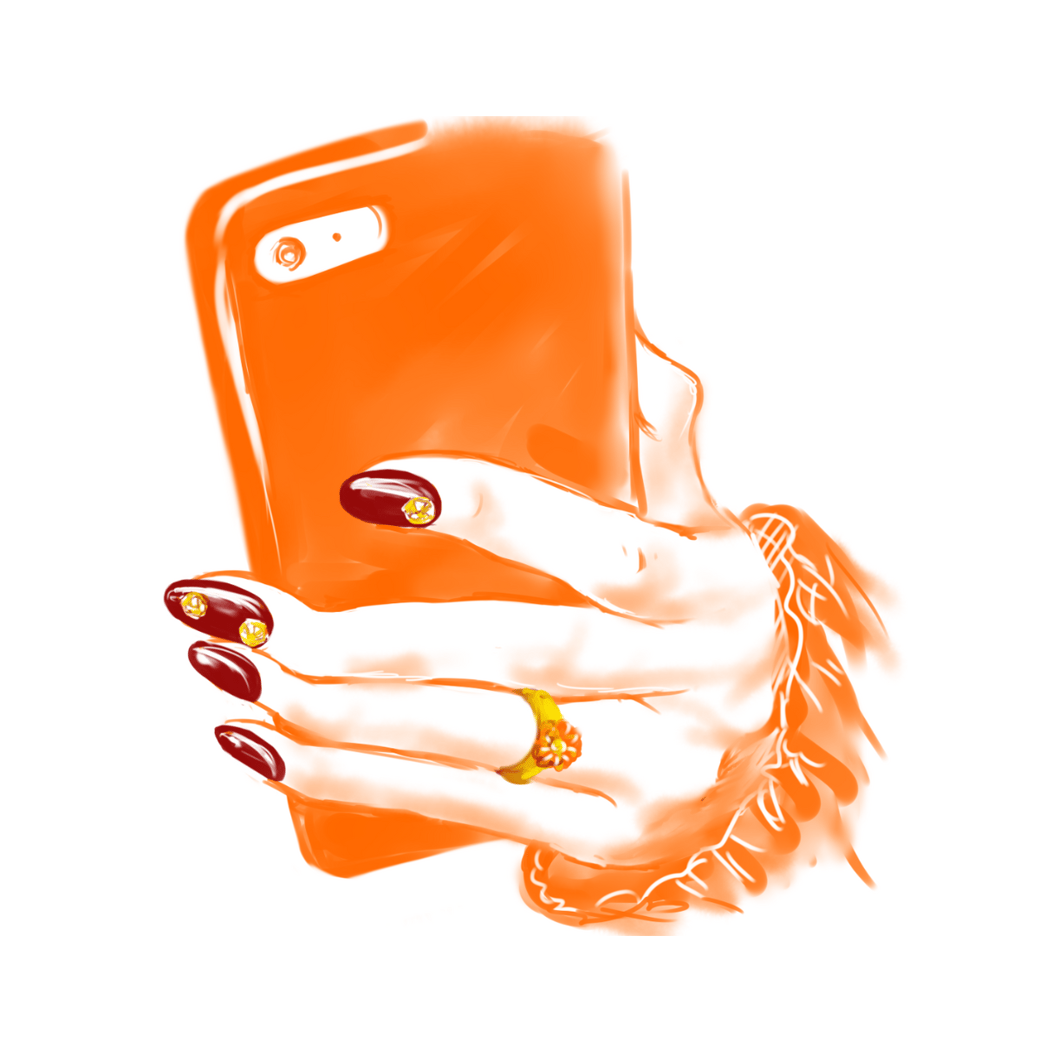

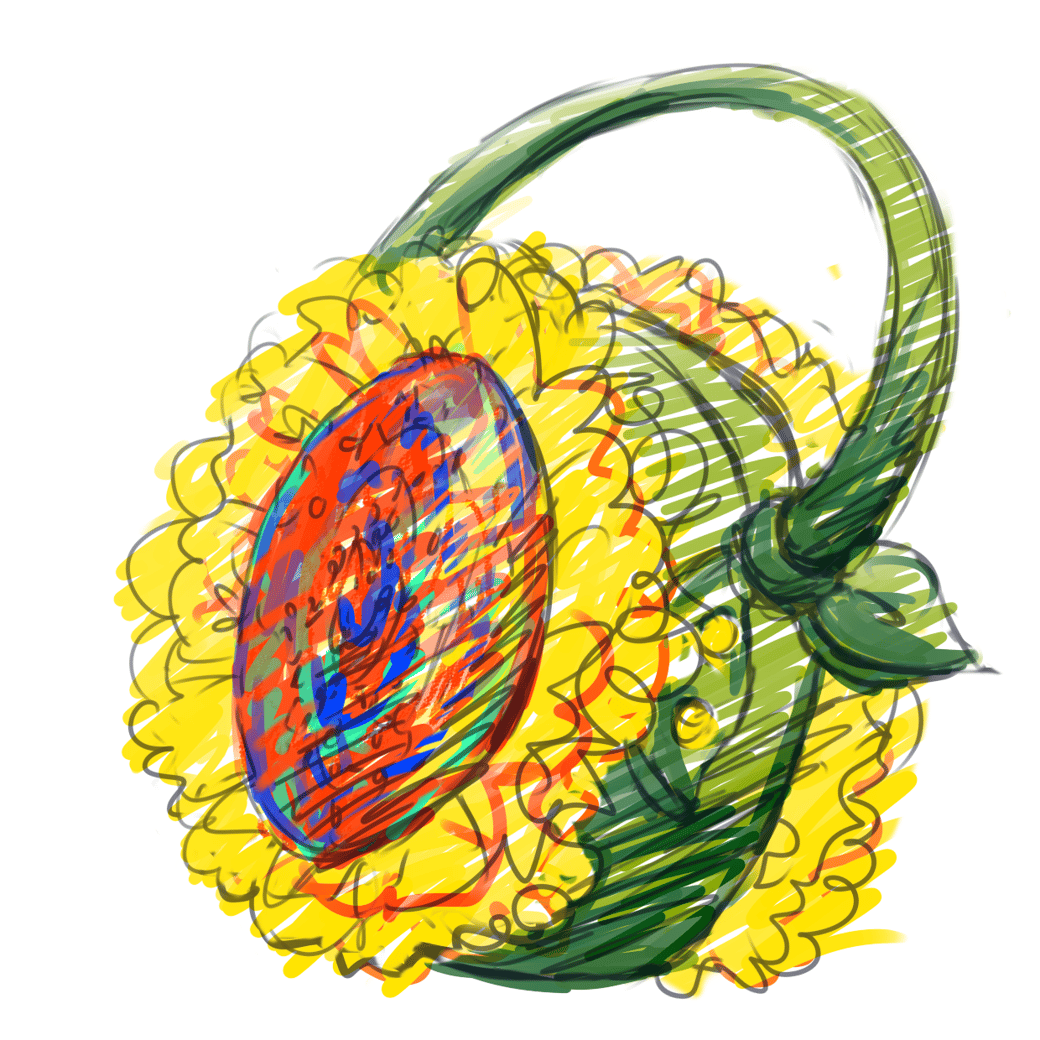

被害を受けてから十年余り経ってからの告発に「今さら?」という声も上がったが、「今だから言えるようになった」というケイティに、同じような目に遭った女性たちから共感の声が上がっている。記者会見に臨んだ日、「上を向いて生きたい」という決意を表すようにケイティが身につけていたのが、明るいオレンジのコートとひまわりバッグだった。

ケイティのインスタにもひまわりバッグの写真が上がっているが、加工でディテールがつぶれてしまっていて、麻希が作ったバッグと別物だとは言い切れない。「どちらで購入されたんですか?」というコメントがいくつもぶら下がっているが、返信はついていない。

ケイティが手にしたひまわりバッグが購入者から渡った可能性は、すぐに潰された。

《こちらの記事に出ているバッグは、先日購入させていただいたものでしょうか》

購入者との取引メッセージでネットニュースのURLとともに届いた問い合わせが答えだった。購入者とケイティには接点がない。ケイティのひまわりバッグは、麻希が作ったオリジナルではなく、デザインを盗んだフェイクということになる。

《ご購入いただいたバッグは一点もので、同じものはお作りしていません》

麻希が購入者への回答を打ちかけたとき、取引したことのないアカウントからの問い合わせメッセージが届いた。

《ケイティさんがお持ちのひまわりバッグの再販予定はありますか》

同じものを探して、麻希のショップに辿り着いたらしい。一点ものであることに麻希は価値を置いていた。だからこそ6万円という強気な値段をつけたのだが、今は「ケイティが持っているのと同じバッグ」であることが付加価値になっている。

もしかしたら、購入者にとっても……。

だとすると、《ケイティのバッグは別物》と伝えていいものか、迷う。なぜ本物が偽物に気を使わなくてはいけないのだろう。

《ケイティさんが手にされていたバッグについて確かめたいことがあります。できれば直接お会いしてお話ししたいのですが、プロフィールを見ていただけますでしょうか》

インスタでmakimakimorizoのアカウントからケイティにメッセージを送った。多賀麻希とはあえて名乗らなかった。プロフィールページを見れば、そこにひまわりバッグの写真が並んでいる。デザインを盗用された作者からの問い合わせであることはすぐにわかる。makimakimorizoの名を見れば、作者が麻希だと結びつくはずだ。

無視されることも覚悟していたが、すぐに返信があり、面会時間の予約フォームのアドレスが送られてきた。

「病院か」と画面に向かってツッコミを入れた。しかも面会時間は「1回30分」と刻まれている。

芸能人かよ。

ケイティのインスタにはフォロワーが20万人ついている。会見後に一気にふえたらしい。

ケイティの予約を入れた時間に措定された場所に向かうと、すりガラス壁の洒落た個室が並んでいた。ケイティのオフィスではなくレンタルスペースらしい。

テーブルで5分ほど待たされていると、ドアが開いた。麻希の顔を見ると、ケイティは濃いアイラインに縁取られた目を大きく見開き、

「マキマキ?」と確かめてから、

「見つけてくれたんだ?」と笑顔になった。

出たよ。ケイティ構文。

「くれたんだ」と言われると、ガードが下がる。でも、その手には乗らないと麻希は唇と気持ちを引き結ぶ。

「マキマキだったら、こんなとこじゃなくて、ランチしたのに」

心にもないことをベラベラとしゃべる薄っぺらさと形のいい唇は20年前と変わらないが、顔が全体的に重力に引っ張られている。目鼻立ちが派手な分、ほころびが目立つ。

「マキマキ、変わらないねー」

ケイティに比べたら20年前との落差は小さい自覚はあるが、ケイティは決してほめているわけではない。20年前と変わらず冴えないねというイヤミにも取れる。

ケイティはわたしをマキマキと呼んでいたっけと麻希は記憶をたどるが、「多賀さん」と他人行儀に呼ばれていた記憶しか掘り出せない。グロスを厚塗りした形のいい唇から放たれた呼び名は卒業するまで「多賀さん」だった。

どれだけ課題を肩代わりしても、友人として認められることはなかった。むしろ、要求を呑むごとに水平なはずの同級生の関係は上下に離れていった。

なのに、20年ぶりに会ったケイティは、懐かしそうにマキマキと呼ぶのだ。昔からそう呼んでいたみたいに。

「30分しかないらしいから手短に話すね。インスタで見てくれたかもしれないけど、これ、わたしの作品なんだ」

ケイティ構文を意識して取り入れつつ、スマホでひまわりバッグの商品ページを開いて見せた。「60,000」の数字と「SOLD OUT」の文字が揺れてブレる。スマホを差し出した手が震えている。スマホをテーブルに置き、手を離す。ケイティに動揺を悟られてしまった。

ケイティの視線が自分のスマホから麻希のスマホに移る。アイラインで縁取られた目は泳がない。商品ページをすでに何度も見ていて、今日これを見せられる心の準備もしてきたはずだ。言い訳の言葉もきっと用意しているだろう。

スタイリストに借りただけだとか何とか。政治家が秘書に責任を押しつけるように。

そう言われたら、購入者からのメッセージを突きつけるつもりでいた。

さあケイティ。どう出る?

「すごーい。似てるね」

晴れやかな声だ。開き直りとしらばっくれに明るさを足してきた。

「似てるって? 真似したんだよね?」

麻希は声が震える。あわてちゃダメだと自分に言い聞かせるが、悔しさと怒りでバラバラにほどけそうになる。

「似ちゃうことってあるよね」

ケイティが涼しい顔で言う。

「偶然こんなに似るわけないでしょ?」

「ま、そうだよね」

あっさり認めた。

「でも、マキマキは気にしないで。偶然似ちゃったってことにしてくれていいよ」

「え?」

麻希はぽかんとして、言葉の方向感覚を失う。ケイティを追い込んだつもりが、なぜか慰められている。ケイティの作品を麻希が真似したことにされている。

違う。そうじゃない。逆だ。

やっぱりモリゾウに来てもらうんだった。

「一緒に行こっか?」とモリゾウは聞いてくれたが、麻希は断った。モリゾウなら、麻希が見逃してしまうケイティの脇の甘さを目ざとく見つけて、隙を突いてくれるだろう。だけど、ケイティといるところをモリゾウに見られたくなかった。ケイティを前にすると、自信のない頃の自分に戻ってしまう。モリゾウのおかげで育ったささやかな自己肯定感がしぼんでしまう。

一人で会うのは怖かったし、二度と会いたくなった。けれど、会わなくてはならなかった。作品は作家の一部だから。作品を守ることは自分を守ることだから。

「デザイン盗まなきゃ、ここまで似ないよね?」

ひまわりバッグのデザイン画をバッグから出した。盗むという言葉は、できれば使いたくなかったけれど、避けられなかった。

「田川圭子さん」

ケイティが呼ばれたくない本名で呼びかけた。

「これ以上わたしから何も盗らないでもらえますか」

次の物語、連載小説『漂うわたし』第96回 多賀麻希(32)「上書きされた過去」へ。

編集部note:https://note.com/saita_media

みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!