第206回 佐藤千佳子(70) 開かないドアの前で

「なんかさ、鍵のかかってないドアの前に立って、向こうから誰かが開けてくれるのを待ってる感じなんだよね、二人とも」

「二人とも」と文香が言うのは、母親である千佳子とパセリ先生の妻であるマキマキさんのことらしい。

「マキマキさんって、そんな感じなの?」

「そんな感じって?」

「だからー、ふーちゃんが今、言ったんだよ。鍵のかかってないドアが開くの待ってるって」

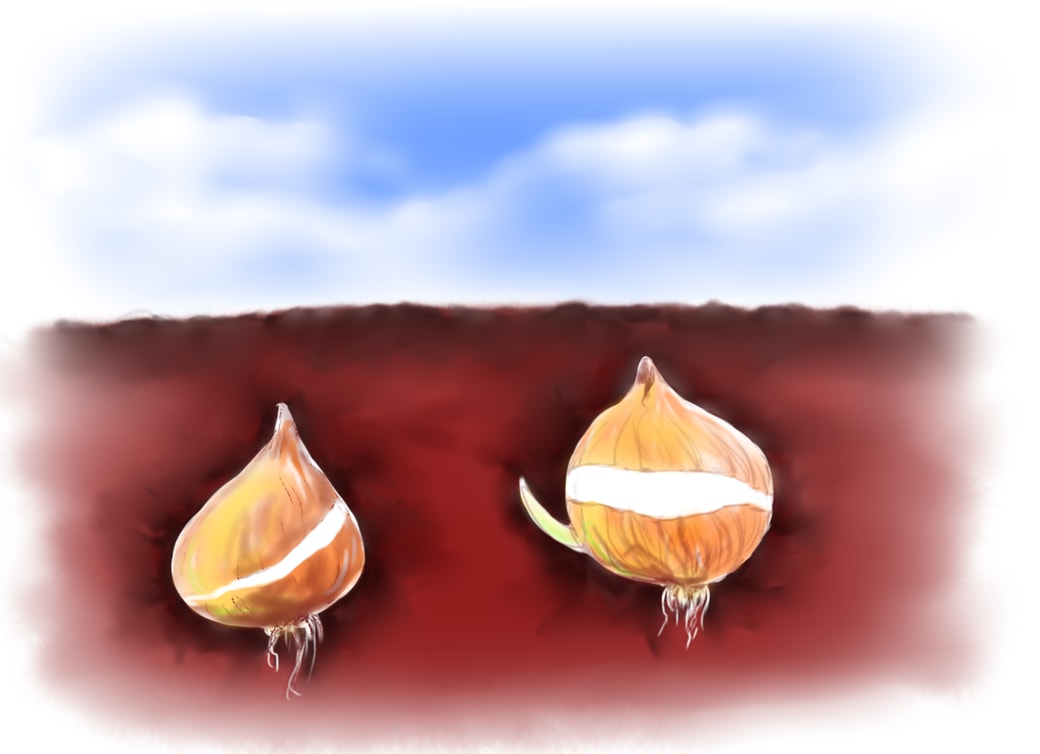

「うーん」と言ったきり、隣を歩く文香は黙り込む。先ほどまで繰り返していた「あったかーい」も言わなくなった。焼きいもは文香の手の中で冷めてしまったのだろうか。

マルフルのレジカウンターを挟んでサツキさんと再会した日のことを思い出す。千佳子の仕事が終わるまで、サツキさんは外で待っていてくれた。

「食べます?」

「食べますよね」のイントネーションでサツキさんはそう聞いて、千佳子がレジを打ったときにはなかった焼きいもを外袋ごと半分に割って差し出した。

ベンチに並んで腰を下ろして、焼きいもを食べた。同じほうを向いて同じものを食べていると、ずっと前から隣にいたような安心感と心地良さがあった。

そのとき頭をよぎったのは、動画配信のパセリ先生の英語講座で覚えたフレーズだった。

We are on the same page.

わたしたちは同じページにいる。

パセリ先生の重低音の声、そして発音で脳内再生された。

本の同じところにいる。同じことを考えている。

寒空の下で待ち受けるほど大切な話とは何だろうと思ったら、サツキさんが切り出したのは本読み隊の再開を一緒にやりませんかという誘いだった。わたしたち、やっぱり同じページにいるんだとうれしくなった。

それが去年の12月。あれからもうすぐ1年になる。

花束を持つように紙袋に入った焼きいもを両側から包む文香の手と手が、自分とサツキさんのように思えてくる。互いの姿は見えない。柱の向こう側とこちら側のように。

いや、柱じゃない。ドアの話をしている。

鍵のかかっていないドア。

自分さえその気になれば、ドアはたやすく開くのに、その手前で足踏みしている姿がもどかしいと文香は言いたいのだろうか。

サツキさんにも、マキマキさんにも、自分から連絡を取ることをためらっている。今さら何を言えばいいのか。最初の一言をどう切り出せばいいのか。ブレーキをかける理由はいくつもある。

「あ、違うか」

文香はつぶやくように言ってから続けた。

「鍵のかかってないドアじゃないのかも」

文香が自分で始めた喩えを修正する。とらえどころのないもの、文香には見えているけれど千佳子には実態がはっきりしていない架空のドア。その鍵がかかっているのか、いないのかの話をされても、よくわからない。雲のどこかにある入口の話をされているかのように、とらえどころがない。

「どういうこと? 鍵がかかってたら、開かないじゃない」

「そう。開かないように、ママが自分で鍵をかけてるってこと」

「何それ?」

千佳子はそう言いつつ、そこまで見透かされているのかと思う。自覚はある。ドアを開けたその先に思い描いている景色があるとは限らない。だから、そのドアは開かないドアなのだということにする。同窓会の案内が来て、出欠の返事をためらっているうちに参加申し込みが締め切られていてホッとするように。不用意に傷つかないためにドアを開けない言い訳を用意している。

「サワーグレープスって知ってる?」

文香が話を変えた。グレープサワーなら居酒屋のドリンクメニューにありそうだが、サワーグレープスって何だろう。アイドルグループの名前だろうか。

「タダト先生に教わったんだけど」

「タダト先生?」

パセリ先生を下の名前で呼んでいるのかと驚き、軽く動揺するが、英語だとファーストネーム呼びは普通だっけと思い直す。

「ああ、サワーグレープスって英単語?」

「英単語っていうか熟語だね。酸っぱい葡萄って意味のイディオム」

サワーに「酸っぱい」という意味があることを「sour」というスペルと共に千佳子は思い出す。それも確かパセリ先生の講座で習った。今の千佳子の英語の知識の出どころはほぼパセリ先生だ。グレープスはgrapes。

「高いところに実っている葡萄を取れなかった狐が、あれは酸っぱい葡萄だって強がる話。sour grapesは負け惜しみって意味」

「そう言えば、聞いたことある気がする。グリム童話だっけ」

「イソップ寓話」

「惜しい」

「全然。イソップは紀元前だよ」

酸っぱい葡萄とドアは、どうつながるのだろうと千佳子は思いを巡らせる。ドアに鍵がかかっていることにするのも負け惜しみだと文香は言いたいのだろうか。向こう側に行こうとしないことを、ドアの前で怖気づいている自分ではなく、開かないドアのせいにしている。そんな母親を不甲斐なく思っているのだろうか。

「でもね、ふーちゃん、開ければいいってものでもないと思うよ。開けなくてもいいドアもあるし」

「そうもいかないんだよね。受験生は」

文香の言葉にドキリとした。

文香が向き合っている壁は、千佳子のものとは違う。やり過ごせない、後回しにできない壁。その向こう側に行くには、いくつかのドアがあるが、向こうからドアが開くことはないし、どれも鍵がかかっている。

「男女っていつから逆転するのってママに聞いたの、覚えてる?」

千佳子に質問を投げかけることで文香は自分の考えを整理しているようにも見える。

「もちろん覚えてるよ」

文香が中学2年の3学期の終わり。先輩たちの高校受験の結果が続々と届いて、来年は自分たちの番だと高校受験がいよいよ近づいたことを親子で意識した頃。優秀な女子たちはどこに消えてしまうのかと文香に聞かれた。結婚したり親になったりするのは男の人も同じなのに、なぜ女子だけが脱落するのかと。

うまく答えられなかったが、消えるのではなく埋もれるのだということは、スーパーマルフルのパートで一緒になった野間さんを見て感じていた。

後に野間さんにそのことを話し、「埋蔵主婦はこの国の財産」だとうなずきあった。埋もれていた野間さんはアムステルダムに羽ばたき、男子に逆転されて埋もれる未来を案じていた文香は第一志望の高校に進んだ。自分だけが同じ場所で足踏みしている気がする。

「あれって逃げだったのかも」と文香が言った。

「逃げ?」

「女子は頑張っても無駄だよねって逃げ道を用意しとこうって」

「そうだったの?」

「英語のこともさ、ママに相談しなかったんじゃなくて、横浜ばあばが聞いてきたから答えただけなんだよね」

文香の話が高校受験から大学受験に飛んだ。

「国語だったら教えてあげられるって言われたから、国語は大丈夫だけど英語が足引っ張ってるって言ったの。相談したつもりはなかったんだけど、私がやりたいのは日本文学なのに、英語やる意味あるのかなって言ったら、ばあばが心配しちゃって。結果的にはタダト先生に教えてもらえて良かったんだけど。あの先生がすごいって先に気づいたの、ママだからね」

「え? ママ、ふーちゃんにほめられてるの?」

「ずっとほめてるよ。勉強って受験のためだけにするんじゃないって、ママを見て思ったんだからね」

文香の中学校の卒業式の日に手渡された手紙には、《お母さんを見ていると、大人になるのも悪くないかもって思えてきて、高校生になる文香もその先の文香も楽しみです》と書かれていた。あの気持ちは、今も文香の中で続いているのだろうか。

文香のその先はドアの向こうにある。どのドアを開けようか。開けようとしたところで、ドアは開くのだろうか。用意している鍵は合うのだろうか。受験生は不安で揺れている。ドアから逃げることを選べる母親を見て、大人はずるいと思っているのかもしれない。千佳子に似ているというマキマキさんもまた、ドアに鍵をかけて、酸っぱい葡萄をぶら下げているのだろうか。

「あれ?」

文香の声で千佳子もその人に気づいた。角を曲がって見えてきたわが家の前に立つ緑のコートがこちらを向いた。マキマキさんだ。

次回11月22日に伊澤直美(69)を公開予定です。

編集部note:https://note.com/saita_media

みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!