第116回 佐藤千佳子(40)チューリップの赤がしみる

スーパーマルフル卒業のお祝いに何かごちそうさせてくださいと千佳子が言うと、「kirikabuのパンケーキ!」と野間さんは即答した。

kirikabuとの出会いは、駅前の大通りを走るバスの窓からだった。積み木みたいなアルファベットを貼りつけた壁と黒板アートで描かれたパンケーキ。いつか行きたいと思っていたら、いつの間にかドラッグストアに変わっていたが、駅の裏側に移転したのをカズサさんがにおいで見つけ、一緒に食べに行った。

その話を野間さんにしたとき、今度行きましょうと言ったのだが、野間さんとお茶するときはノマリー・アントワネットの庭という最高のティールームがあり、店を訪ねる機会を逃していた。

店内に立ち込める甘いにおいがぐっと濃くなり、テーブルにパンケーキが運ばれてきた。

「うわぁ、これが噂の!」

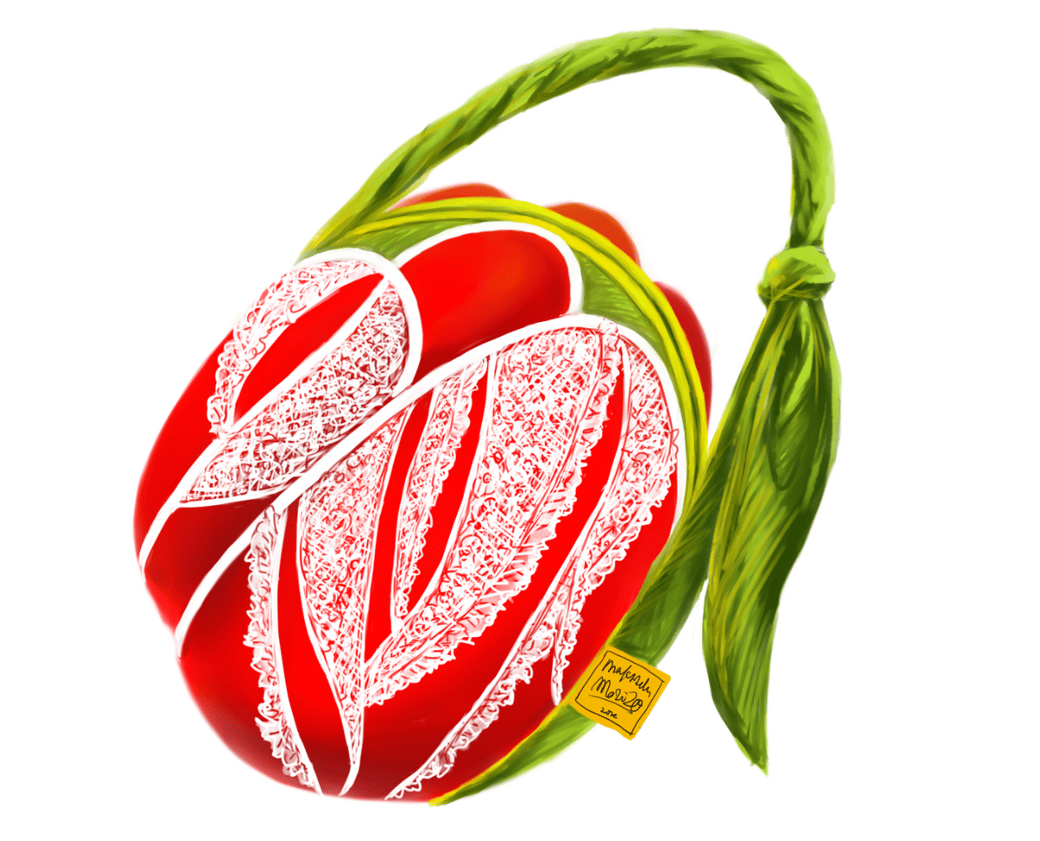

「うわぁ、チューリップですか!」

野間さんと店員さんの歓声がぶつかった。

店員さんの目は、野間さんの隣の椅子に置かれたバッグに釘づけになっている。学生のアルバイトだろうか。駅前のたい焼き屋にいた女の子の初々しさを千佳子は思い出す。

「チューリップ。わかる?」と野間さんが答える。

「わかりますー! これってハンドメイドですか?」

「そう。私じゃないけど」

「じゃあ作家さんものですか?」

ついさっき、店の前で待ち合わせた千佳子と野間さんが交わした会話が繰り返される。

「この人のお庭、毎年、チューリップが咲くんです」と千佳子が言うと、

「それはもうお迎えしちゃいますね!」と店員さんは飛び跳ねるように言う。

バイト先にkirikabuのような店を選ぶ人は、量産品より一点ものを好むのだろう。千佳子はそう思いつつ、一点ものを好む人がチェーン店を選ばないとも限らないのだと自分に置き換えて考える。

マルフルをパート先に選んだのは、たくさんいる従業員の一人という代わりのきく立場でいたかったからだった。時給以上のことを期待されない気楽さが良かったし、期待されても応えられる自信はなかった。

時給以上の出会いや張り合いがあるとも思っていなかった。

「お店のカード、あった」

野間さんがスマホケースからショップカードを取り出した。四つ葉のクローバーの刺繍とショップの名前とQRコードが印刷されただけのシンプルさがセンスを感じさせる。

「こういうときのために持ち歩いてたの」

差し出したカードを店員さんが受け取り、「ごゆっくり」と立ち去ると、野間さんはパンケーキの最初のひと切れを口に放り込んで「んま〜」と感嘆の声を上げた。

「野間さんのお知り合いの作家さんなんですか?」

「たまたま知ったの。ふらっと入ったカフェにカードが置いてあって」

「野間さんって、どこからでも世界を広げちゃいますね」

「佐藤さんが好きそうなお店だなって思ったの。店の前に大きな木の看板があってね」

パンケーキを食べながら、白杖のカズサさんの朗読会に行ってきた話をした。バッグに入れたままだったプログラムを見せると、野間さんは「十文字パセリ」の名前を見つけて、「最高だねーこの名前。コミックエッセイとか書いちゃいそう」と喜んだ。

「十文字パセリの襲名祝いも兼ねて」

パンケーキを食べ終えるのを待って、野間さんが隣の椅子のチューリップバッグの奥に立てている紙袋から巾着袋のラッピングを取り出し、差し出した。

「わたしに、ですか?」

口を絞ったリボンを緩めると、鮮やかな赤が目に飛び込んだ。

もう一つの、チューリップバッグ。

野間さんのものとは少し違う。双子というより姉妹。

値段の見当がつかないが、kirikabuのパンケーキの何十倍もするのではないだろうか。野間さんにごちそうするつもりが、こんな高価なものを受け取ったら、逆になってしまう。

「ダメです。いただけません」

「そう言うと思った。佐藤さんって、時給上がった?」

思いがけないことを聞かれ、千佳子は「え?」と返す。

「私ね、上がったの。100円だけなんだけど。パセリのクリスマスツリーの後ぐらいに。本当だったら、佐藤さんも同じだけ上がらないと変じゃない?」

「野間さんのほうが勤務歴も勤務時間も長いですし」

「そんなの誤差。だから、上がった分は、ふたりで山分けさせて」

1時間100円、100時間で1万円。野間さんの計算では、山分けしてチューリップバッグが買えるだけの差がついたらしい。

「っていうのは佐藤さんに受け取ってもらうための数字で、佐藤さんから学ばせてもらったものはプライスレスだから。パセリを花束にできるって、私には衝撃だった。半径500メートルどころか、手に届くところに幸せの種はあったんだって。バッグひとつじゃお礼しきれないくらい」

「You deserve it.ってことですか?」

「そういうこと!」

以前、亡くなったダンナさんとの思い出のワイングラスで乾杯したとき、野間さんに言われて「ユーディザービ」と聞こえた言葉のスペルと意味を今は知っている。

《あなたには、受け取るだけの価値がある》

動画配信サービスの英語講座でパセリ先生がよく響く低音で解説するのを、自分に向けられた言葉のように味わい、そこだけ何度もリピートした。パセリ先生というのは千佳子がつけたあだ名で、後ろで束ねた天然パーマっぽい長髪がパセリに似ている。

パセリに親近感を覚えて、ついにパセリを名乗る日が来るなんて。ほんの2年ほど前までは、ランチボックスの隅っこで手をつけられず干からびていくパセリに自分を重ねていたのに。

「私のワガママもあるんだけどね。チューリップのバッグ見たら、私のこと思い出してくれるかなって」

「そんなに長いこと日本を離れるんですか?」

「代理店時代の友人がアムステルダムで働いてて、部屋が余ってるって言うから、そこを拠点にして、回って来ようと思って」

「じゃあいつ帰ってくるか、わからないですね」

「もし私に何かあったら、そのバッグ、形見にして」

さりげなくすごいことを言うが、前触れもなくダンナさんが倒れて、そのまま帰らぬ人となった野間さんは、「もし」の可能性が案外高いことを知っている。だからこそ、自分の好きなように使える「今」の値打ちを知っている。

ダンナさんとの別れがなければ、野間さんがマルフルで働くことはなかったのだと千佳子は思い、野間さんと出会わなかった世界を想像する。パセリの花束もクリスマスツリーも生まれず、ノマリー・アントワネットの庭のチューリップを見ることもなく、チューリップバッグを手にすることもなかった世界。

たまたま分かれ道で野間さんが選んだ道と、わたしが選んだ道がぶつかったのだ。

「野間さん、手紙書いてくださいね」

「メールじゃなくて?」

「切手のついてる手紙がいいです」

「そっか。じゃあ佐藤さんが好きそうな切手見つけたら、手紙つけて送るね。どっちが主役かわかんないけど」

「コーヒーに茶碗蒸しがついてくる名古屋のモーニングみたいな感じですね」

「あはは。いいね、その例え。で、どっちが茶碗蒸し?」

野間さんの豪快な笑い方をしばらく聞けなくなるんだなと思うと、しんみりしてしまう。何を言っても面白がってくれる野間さんのおかげで、わたしはわたしが思う以上に面白い人なのかもしれないと自惚れることができた。

もうマルフルに行っても、野間さんには会えない。こんなお客さんがいて、こんなことを言われて、と家族を巻き込みたくはないけれど自分一人で抱え込むには厄介な話や愚痴を野間さんにこぼして、食べてもらってきた。何を聞いても胸焼けも胃もたれもしない野間さんの消化力に助けられてきた。

チューリップバッグの鮮やかな赤がしみる。これくらい主張のある色じゃないと、野間さんが抜ける日々を埋められないかもしれない。

次の物語、連載小説『漂うわたし』第117回 伊澤直美(39)「その手をつなぐために空けておく」へ。

編集部note:https://note.com/saita_media

みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。