第134回 佐藤千佳子(46)たちまち色づいたモノクローム

夕飯の支度をしながら、千佳子はスマホを開き、パセリ先生を追いかけている。

舞台公演の日付は13年前となっていた。スマホの小さな画面でしか知らない彼を、13年の時差があっても見つけられたことに千佳子は誇らしさを覚える。「パセリ先生」のあだ名の由来になったウェーブのかかった髪は、今と変わらない。

パセリ先生、本当にいたんだ。

本を出したり特別講義をしたりしている講師もいるが、「武田唯人」を検索しても見当たらず、もしかしたら現実には存在しないAI講師なのではと疑ったほどだった。

演劇をやってる人だったんだ。

今も公演をやっているのだろうか。生のパセリ先生を観に行けたりするのだろうか。

モノクロになっていた時間がにわかに色づいた。単純だなと我ながら呆れる。落ち込むことの多い人生だったが、底へ引きずられる前にきっかけを見つけては浮き上がって来れた。

ピコンと通知音が鳴り、千佳子は小さく声を上げる。下心を見透かされたような気がしたのだ。

やましいことは何もしていない。相手はわたしのことすら知らない。でも、千佳子の心は始まっている。走り出している。勝手に。一方的に。

「ついて来てますか? Are you with me?」

よく響く重低音の声に呼びかけられ、スマホの中の先生に向かって大きくうなずいた日から。

スマホの通知は文香の子ども服を出品しているフリマアプリからだった。反応が遅いと相手の気が変わってしまうので、見落とさないように気をつけている。コメントや値下げリクエストが入ると即時通知される設定にしているのだが、出品している商品についてではなく、千佳子が「いいね」を押した商品が値下がりしたという知らせだった。

自分が出したものはなかなか売れないのに、アプリを開くたび、欲しいものを見つけてしまう。スーパーで買い物をするときは、棚から商品を取ってカゴに入れ、レジに通して会計をするので、購入したという実感が伴うが、アプリだとボタン一つで購入が済んでしまうのも危険だ。それでいて品物を受け取るまでに数日の時差があるので、いらない買い物をしたかもと後悔する隙が生まれる。

ここは急いではいけない。

先週、失敗したばかりだった。夫用に買い求めたデニムのジーンズが、説明には「メンズ」と書かれていたのにレディース物だった。すでに受け取り評価をしてしまったし、千佳子が履くことにしたのだが、千佳子が履いても窮屈だった。特に太ももの辺りがきつい。細身の筒の中へにじにじと足を進ませながら、やっぱり返品したほうが良かったかと後悔が募る。痩せなくてはと思うが、間違えて買ったジーンズに体を合わせるのは負けた気がする。

その誘いには乗りませんよと値下げ通知を受け流し、商品検索ボックスに「モリゾウ 舞台」と入れてみた。

関係のなさそうなジャケットや帽子にまじって、千佳子がページを見つけた公演のチラシが出品されていた。無料でもらえるものなのに500円と強気な値段がついている。「古墳王子出演 レアです」と説明文がついている。パセリ先生は古墳王子と呼ばれていたのだろうか。

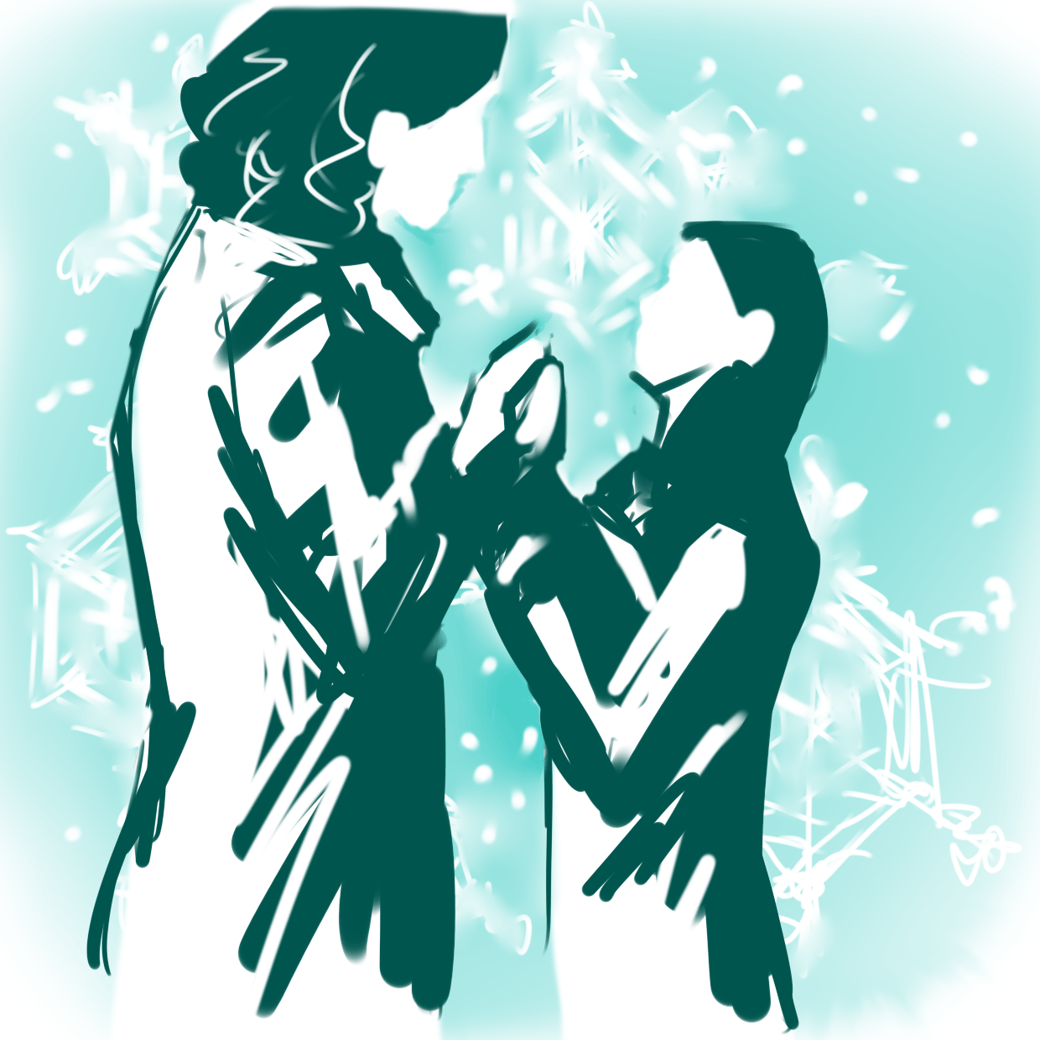

公演のタイトルは『たとえこの雪が溶けてしまうとしても』。向かい合う男女のシルエットが描かれている。男性はパセリ先生のようにも見える。男性を見つめる女性に、千佳子は自分を重ねる。ドクンと胸の奥で何かが跳ねる。ときめきとはこういうものではなかったか。

玄関のドアが開く音がして、千佳子は悪戯を見つかった子どものように体をすくめる。鍵を開けて入って来るのは夫だ。文香も鍵を持っているが、まずインターホンを鳴らす。

夫にはパセリ先生のことを話していない。隠すことでもないのかもしれないが、隠しておいたほうが良いと思っている時点で浮気の入口に立っている。夫の前でパセリ先生の講義動画を見たこともないが、危なかったことはあった。

「addressって、演説って意味もあるんだね」と夫が言ったとき、

「そう。住所だけじゃないんだよね。挨拶って意味もあるし、動詞だと、対処するって意味になるし」とパセリ先生の講義の受け売りでスルッと言ってしまった。

「よく知ってるね」

夫は嫌味ではなく感心して言った。育ちの良さゆえの素直が夫の良いところであり、物足りないところでもある。

名前さえ書ければ入学できると言われていた地元の短大に入るときも、入ってからも、千佳子が知っているaddressの意味は「住所」だけだった。正しく綴れていたかどうかの自信もない。文字のどれかが重なるということは覚えていたが、それがdなのかrなのかsなのかと迷うレベルだった。

大人になって出会い直したのだ。英語に。外国語を学ぶ楽しさに。パセリ先生が導いてくれたのだ。

「玄関開いてたよ」と声がしてリビングに入って来たのは、夫ではなく、制服姿の文香だった。

「なんだ、ふーちゃんか」

「なんだじゃなくて、鍵。物騒だから」

玄関の鍵を閉め忘れていたのは、それだけ気もそぞろだったということだ。

夫には見つかってはならないと思っていたが、今仕入れた発見を誰かに話したかった。

「これ、誰かわかる?」

公演案内ページに出ている若き日のパセリ先生の写真を文香に見せた。

「どっかで見たことある」

「パセリ先生」

「あー、もずくかー」

文香の反応は薄い。もっと驚いてくれると思ったのに、千佳子は拍子抜けする。

「なんで、もずくのこと調べてたの?」と文香に聞かれ、ここに至るまでの連想ゲームのような謎解きの経緯を話した。

「すごい偶然じゃない?」と千佳子は興奮するが、文香は乗ってこない。

「それよりあの人、月刊ウーマンの人に激似じゃなかった?」

「月刊ウーマンの人?」

キッチンの棚に差してあった「月刊ウーマン」を開くと、先日電車で会ったママがページいっぱいに写っていた。

なぜ気づかなかったのだろう。

この人と千佳子はオンラインインタビューでも会っている。画面越しではあったが、1時間ほど顔も見ているし声も聞いている。

なぜ覚えていなかったのか。自分のことで手一杯だったのだろう。インタビューのときは話すことに夢中で、記事を読んだときは、自分のことがどう書かれているかに気を取られていたのだ。

またつながった。なんだか運命めいたものを感じる。この調子でつながっていったら、パセリ先生本人に会えてしまうのではないだろうか。

パセリの花束のリボンが巻き直された。

次回10月28日に伊澤直美(45)を公開予定です。

編集部note:https://note.com/saita_media

みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!