第56回 佐藤千佳子(20) ママ、娘よりも成長してない?

狼狽が止まらない千佳子に、夫の母は「ふーちゃんのケーキの話と答え合わせができたわ」と言った。

「お正月にお義母さんとケーキの話をしてたんですか?」

「ううん。12月に、ふーちゃんが一人でうちに来たの」

誕生日の次の日、「ケーキを買って行くから一緒に食べていい?」と文香から連絡があったのだと言う。

「そうだったんですね。あの子、何も言わないから」

「ふーちゃんが持って来てくれたのがね、ロールケーキ」

「もしかして……」

「そう。ママが働いているスーパーのケーキだよって」

千佳子のパート先のスーパーは自宅から少し距離があるので、普段の買い物は近所のスーパーで済ませる。文香が買いに行くことも滅多にないのだが、誕生日の日に食べたロールケーキを買いに、わざわざ出かけたらしい。

「知りませんでした。あのケーキ、そんなに気に入ったんですね」

「同じものを食べるってことに意味があったのかもね」

「同じもの、ですか?」

いつもの年のようにじいじばあばと一緒に誕生日を祝えなかった埋め合わせをしようとした文香が選んだのは、千佳子が選んだのと同じ「誕生日ケーキの顔をしていないケーキ」だった。

文香はロールケーキの事情を話さなかったが、夫の両親は誕生日ケーキとして分け合った。文香もそのつもりのようだったと言う。

「何かあったのかなとは思ったけど、お正月に会ったとき、ぎこちない感じはなかったから、大丈夫そうだなって安心して、何も言わなかったの」

「そうだったんですね。今日、わたしだけが呼ばれたので、心配されているのかなって」

「お餅がたくさんあるから取りに来てって言ったじゃない」

「そうなんですけど、いきなりロウバイの季節だなんて言われて、うわ、見透かされてるって焦ったんです」

「千佳子さんて、案外そそっかしいのね」

夫の母はもう一度ふふふと笑って、「これ、うちで活けて」と蝋梅の枝を包んでくれた。

家に帰り、包みをほどくと、ふわっと良い香りがこぼれた。ミルクピッチャーに活け、キッチンカウンターの定位置に置く。

「これ、なんの香り?」

学校から帰宅した文香は、すぐに花の香りに気づいた。

「蝋梅」

「ロウバイ?」

「うろたえるのロウバイじゃなくて、蝋燭の蝋に梅って書くの」

「ああ。うろたえるって、ロウバイえるって書くよね」

「ロウバイエル?」

「『狼狽』に、送り仮名が『える』」

「ふーん」

「漢検1級らしいよ」

そういう雑学を文香は動画で仕入れてくる。狼狽の「狼」も「狽」もオオカミなんだよと言うので、千佳子は「へーえ」となる。「蝋燭って漢字で書ける?」と聞いてみたが、それは知らなかった。

「このお花、横浜ばあばの家でいただいてきた」

「ママだけ行ってきたの? ずるい」

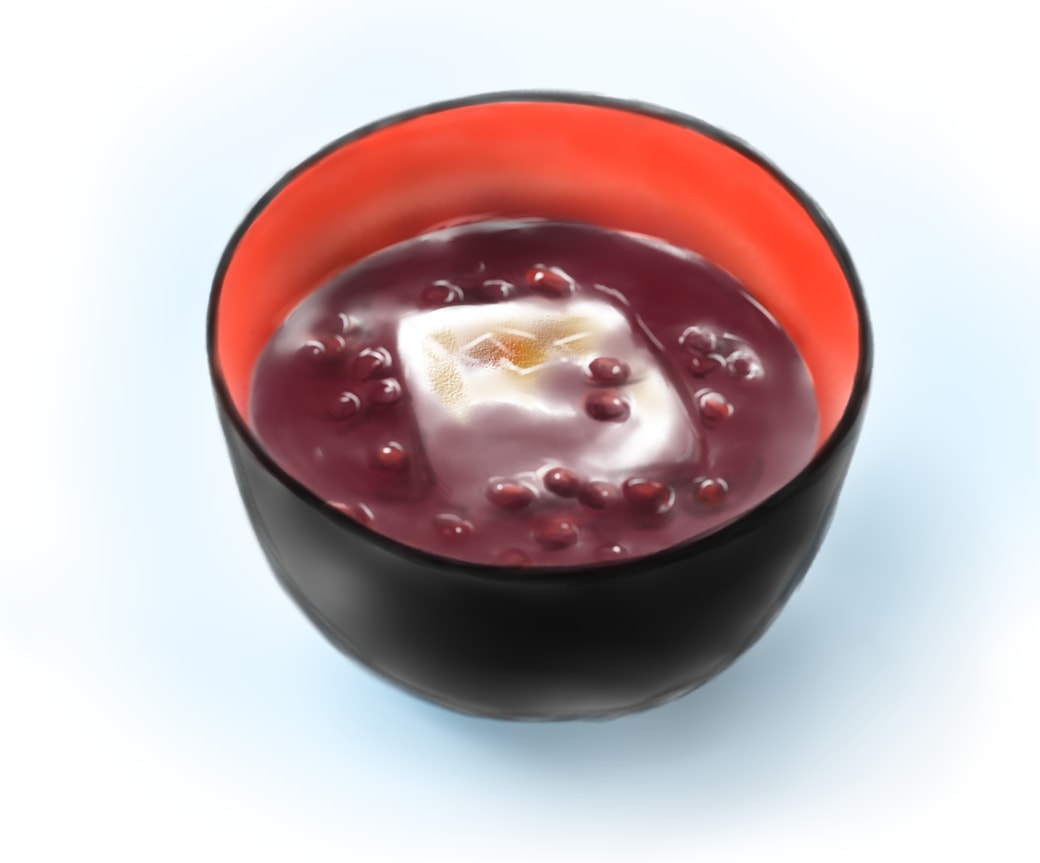

「お餅分けてもらってきた。お汁粉食べる?」

「食べる!」

温かくて甘いものは、ガードを緩めてくれる。聞きにくかったことも、聞けそうな気がする。

「ふーちゃんが一人で横浜ばあばの家に行った話、聞いたよ」

「あ、バレた?」

「ロールケーキ、持って行ってくれたんだってね。お買い上げありがとうございます」

冗談めかして明るく言ってから、「じいじばあばとお祝いできて良かったね」と言うと、「うん」と文香は小さくうなずいた。

「スーパーのロールケーキが誕生日ケーキで良かったの?」

「かえって忘れないかも」

文香はそう言うと、しばらく黙ってお汁粉に集中してから、口を開いた。

「ママは忘れてたよね?」

「え?」

箸を止めて、「何のこと?」と文香を見ると、「ケーキのこと」と言う。

「ケーキこれがいいって私が言ったの、忘れてた」

「ふーちゃん、そんなこと言ったっけ?」

「やっぱり聞いてなかったんだ」

ごめん全然覚えてないと千佳子が言うと、文香は盛大に呆れた顔になった。

「でもさー、ママって爆速って約束破るよねって私が言ったとき、ママ笑ってたよね?」

それは覚えている。バクソクとヤクソクで韻を踏んでいるなって思った。それを野間さんに言おうと思った。

そのことを文香に言うと、「ほらー。出たよパセリ部」と勝ち誇ったように言われた。

「出たよって熊みたいに言わないでよ」

「熊より出没してるでしょパセリ。ママがパセリで忙しそうだから、もういいってなったの」

12月、たしかに千佳子はパセリで忙しかった。野間さんと思いついたパセリのクリスマスツリー作戦が売れ行きに結びつき、楽しくなっていた。家に帰っても、「今日も売り上げ記録更新!」などとパセリの話ばかりしていた。

娘の誕生日よりもパセリにかまけている母親が、文香は面白くなかったのだろう。それで「ママって、なんでもイベントにしたがるから」なんてイヤミをぶつけてきたわけか。

「ごめんふーちゃん。ママ、器用じゃないから、二つのこといっぺんにできなくて」

「知ってる」

「パセリに夢中になって、ふーちゃんのこと後回しになってたかも」

「かも、じゃなくて、なってた」

「なってました。ごめんなさい」

「いいよ。怒ってないから」

「でも、すねてた」

「それは、ケーキの話、ちゃんとしてたのに、ケーキどうするって聞いてきたからでしょーが!」

文香が口を尖らせるが、顔は笑っている。

「あー。パートの時間減らしたりしなくていいからね。ママが楽しそうにやってるのは歓迎なんだから」

「そうなの?」

「1年前はママってやりたいことないのかなって心配してたけど、ママ、変わったよねー。この1年で娘より成長してない?」

文香に言われて、この1年を振り返る。妊娠出産を経験したときも人生が大きく変わったが、体と生活の変化が大きかった。文香が13歳から14歳になるまでは、扉をどんどん開けて、新しい世界に飛び込んでいく1年だった。わたしから娘を取ったら何が残るのだろうと悶々としていた頃のわたしが遠くに小さく見える。そのわたしに大きく手を振って、ここまで来れたよと知らせたい。

蝋梅の甘い香りが部屋に満ち、千佳子と文香を包む。蝋梅の英語名は「Winter Sweet」。花言葉は「慈愛」。夫の母は、今が季節だからではなく、あえてこの花を選んで、千佳子に持たせてくれたのかもしれない。

来年のロウバイの季節には、どんな会話が咲くのだろう。わたしは何にリボンを巻くのだろう。1年後、文香は15歳。中学3年生、受験の年だ。

次の物語、連載小説『漂うわたし』第57回 伊澤直美(19)「もうキスしないかもしれない」へ。

イラスト:ジョンジー敦子

編集部note:https://note.com/saita_media

みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!