第196回 伊澤直美(66) 母と娘のワッハッハー

「それ、何の歌?」

同期入社で同じ部署のタヌキ(田沼深雪)に聞かれて、自分が歌っていたのだと直美は気づいた。

ランチタイム。いつもの洋食屋でいつものミラノ風カツレツを待っている。

「あれ? 今歌ってた?」

「ずっと歌ってる。怪獣が笑ってる歌」

「最近、うちでみんな歌ってるから。イザオも優亜も」

「中毒性あるよね。せかいじゅう〜わらいちゅう〜かいじゅうも〜わらいちゅう〜ワッハッハ〜ワッハッハ〜」

優亜が作詞作曲し、直美が歌ったそのままをタヌキは歌い、「覚えちゃったよ、ワッハッハー」とおどけたところにカツレツが運ばれてきた。

「お、来た来たー。ワッハッハー」

タヌキはすっかり気に入って、ワッハッハーを連発している。

「今日も飽きずにミラノ風カツレツ。ワッハッハー」

新人研修の頃から通い続け、同じものを食べ続けている。学生バイトは何人も入れ替わっているが、厨房のシェフは変わらず、カツレツの味も変わらない。

そう思っているけれど、実際は少しずつ変わっているのかもしれない。入社したときの集合写真と今を見比べると、積年の変化を突きつけられるように。直美は同期入社のイザオと結婚し、そのパーティーの帰りにタヌキは同期入社のマトメ(的場始)とつき合うことになり、ふたりの結婚パーティーには優亜を連れて参加した。

「ワッハッハーの歌って、ゆあの保育園で流行ってんの?」

「ううん。優亜が作ったの」

「マジか!? ゆあ天才だな。これ名曲だよ。歌詞もメロディも素直で、水がしみこむみたいに入ってくる」

直美とイザオの親バカっぷりに負けない持ち上げぶりだ。産後1週間も経たない頃からマトメと夫婦で成長を見守ってきたタヌキにとって、優亜は友人の子以上の存在だ。

「国語も音楽もまだ習ってないのに、歌作れちゃうんだよね」

と直美が言うと、タヌキは「逆、逆」と人差し指に首を振らせ、

「まだ教育を受けていないからできる表現なんじゃない? 混じりっ気のない純度100%の天然もの」

と人工添加物を使わない自然食品のように優亜の歌を喩えた。

「初期衝動っていうんだっけ。まず心が動いて、頭で考える前に体が動いて表現しちゃうやつ。人類が歌を発見したときって、こんな感じだったんじゃない? 知らんけど」

「知らんけど」と直美も一緒に笑いつつ、そうかもと思う。

「こないだタヌキがピアノで遊んでくれたのも影響してるんじゃない?」

おもちゃだけど本格的な音が鳴るピアノを、小学生の女の子がいる同じマンションの人からいただいた。弾き方を知らない優亜が気の向くままに音を鳴らして喜んでいたのだが、マトメと一緒に遊びに来たタヌキの指が触れた瞬間、おもちゃのピアノから音がほとばしり、メロディになった。飽きることを知らない優亜にせがまれるまま、タヌキは弾き続けた。タヌキが知らない歌も、優亜が歌うのに合わせて伴奏をつけてくれた。

途中からは即興で優亜が思いつく言葉をどんどん歌にして、タヌキが音をつけた。

「タヌキちゃん きたね ピアノひいたね やったね」

とお気に入りの「たね」を連発する歌も生まれた。

「すごい! セッションしてる!」

直美とイザオとマトメは観客になって手を叩き、一緒に口ずさんだ。

「あれ、大人たちのほうが楽しんでたよね」

「確かに。でも、びっくりした。タヌキがピアノ習ってたの、知らなかったよ」

「やらされてたからね」

タヌキはそう言って、ナイフで切り分けたカツレツにフォークを突き立てた。

タヌキは子どもの頃からお母さんにいろんなものを押しつけられてきた。身に着けるものも、習い事も、進路も。その境遇は直美に重なる。

「ピアノが好きだったわけじゃないけど、やめるっていう選択肢はなくて、母親のために毎日練習して、母親のためにレッスンを受けて、母親のために発表会に出て、母親のために失敗できなかった」

母親に押しつけられたあれこれを受け入れてきた過去を淡々と語りながら、タヌキはカツレツを口に運び、噛んで胃に落とし込む。

わかる。わかるよ。わたしもそうだったもん。

母を失望させないために失敗できなかった中学受験を思い出しながら、直美もカツレツを口に運び、噛んで胃に落とし込む。

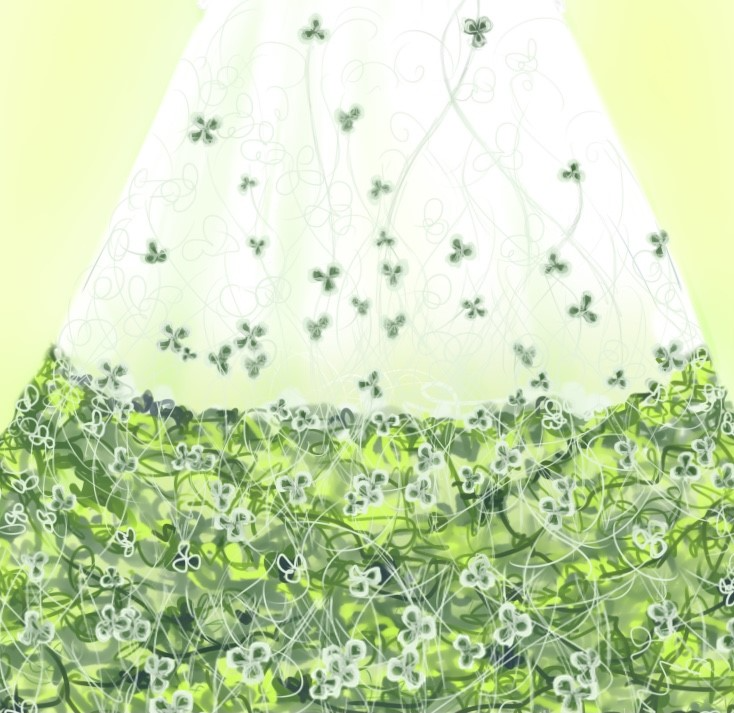

タヌキが母親から押しつけられたとどめは、ウエディングドレスだった。

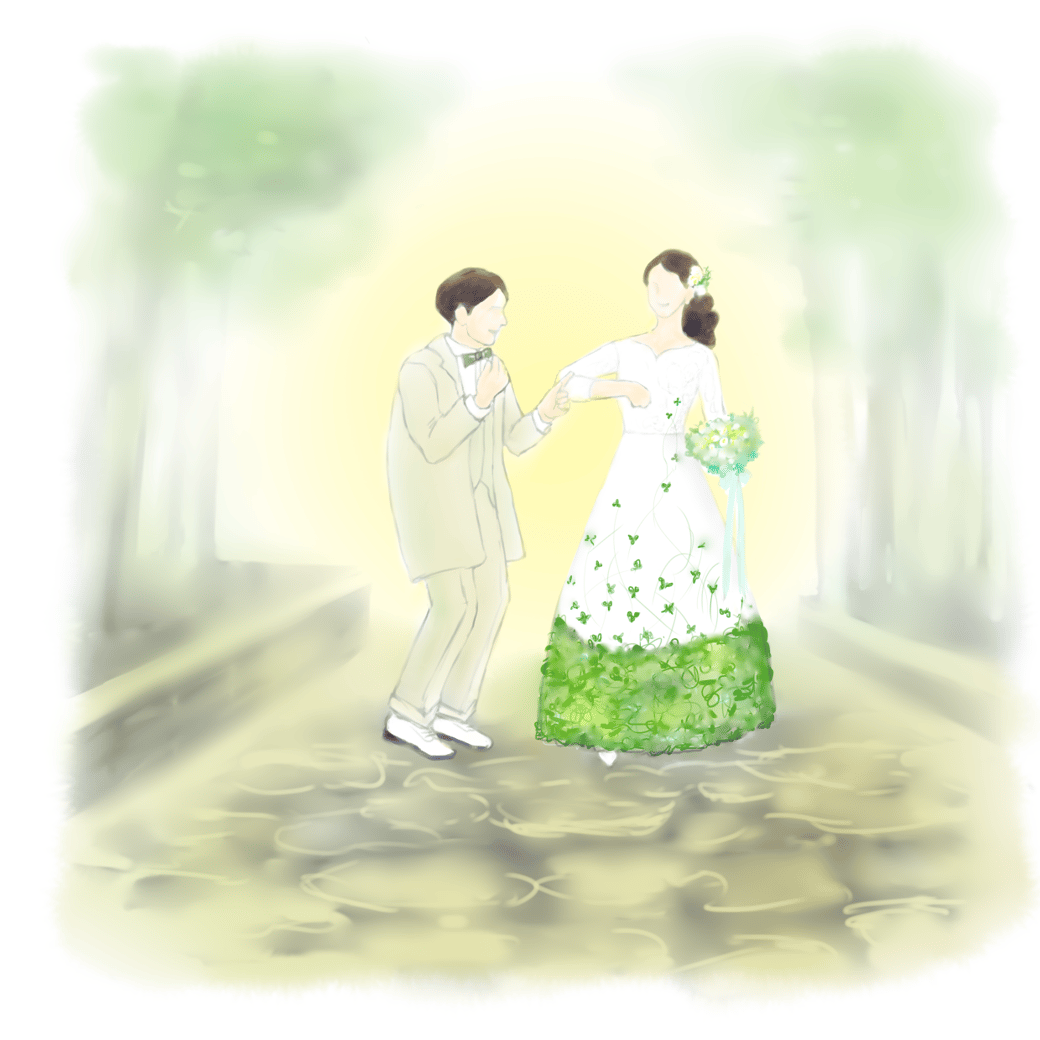

タヌキの着たいデザインではなく、母が着たという過去もタヌキにとっては邪魔なだけだった。タヌキは突き返すことはせず、ただし、そのまま受け入れることは拒み、好きにしてという投げやりなオーダーでドレスの未来をリフォームに託した。タヌキの意図を汲み、クローバーの刺繍で裾一面を上書きしたのは、ひまわりバッグの作者でもあるmakimakiさんだ。

私の人生は私のもの。お母さんの思い通りにはならない。

ドレスに込められたタヌキの意思は、母親には届かなかった。結婚パーティーに姿を見せず、後で写真を見せようとしたら、「必要ない」と言われたらしい。

「あれ? なんか暗くなっちゃった? ワッハッハー」

口直しのワッハッハーを挟んで、明るい口調に切り替えてタヌキが続けた。

「こないだ、ゆあに遊んでもらって、もしかしたら私、最初はピアノが好きだったのかもって思ったの。今のゆあぐらいだった私、こんな風にピアノ弾いて、思いつくまま歌って、天才シンガソングライターだったのかも」

「そう言えば」と直美は言う。

「怪獣が笑ってる歌が生まれたとき、イザオが言ったんだよね。子育ては子ども時代2周目だって」

「子ども時代2周目?」

「自分にもこんな頃があったのかなって、優亜を見てると追体験できるって」

「そうなると、逆かもしれないよね」とタヌキが言う。

「逆って?」

「母にピアノをやらされたんじゃなくて、私が好きだから習わせてくれたのかも」

その可能性はあるかもしれない。

「娘の私が見てた景色と母が見てた景色は違うのかもって最近思うんだよね。うちの母、私のドレス姿、見てたらしくて」

「そうなの?」

「こないだmakimakiさんに会いに行ったときに聞いたの。レストランの前の道路の向かい側から見てたんだって」

「お母さん、見に来てたんだ?」

「そう。ドレスの写真は必要ないって言ったのは、見たくないってことじゃなくて、もう見たからだったのかも」

「だったらそう言えばいいのにね」

直美はそう言いつつ、それができる人なら、すれ違うことはなかったんだよねと思う。

「あと、これもmakimakiさんに言われて気づいたんだけど、母が着てたドレスを私が着れるのって、よく考えたら変だよね」

「あ、確かに。お母さん、タヌキのサイズに直してくれてたってこと?」

「身長でいうと、10センチくらい差があるんだけど、その分、裾を足してた。そこまでして娘に着せようとしてたのって、執念だと思ったら怖いんだけど、もしかしたら、私が言ってたかもしれないじゃない? 大きくなったら、ママが着てたドレスを着たいって」

「だとしたら、タヌキのお母さんの印象が、かなり変わる」

「聞いても教えてくれない気がするし、私も確かめないけどね。実はいい話だったのかも。不器用な母から不器用な娘へのドレスリレー、ワッハッハー」

4車線をまたいだ向こうに小さく見えるウェディングドレス姿のタヌキを眺めながら、母親はmakimakiさんに言ったらしい。

「遠くで見ると、悪くないかもね。ドレスも、娘も」と。

どんな顔をしてそう言ったのだろう。母親なりの精一杯の肯定。声の届かない遠くにいるから言えた一言だったのかもしれない。

「母と娘はワッハッハーだね。知らんけど」とタヌキが言う。

「知らんけど」と繰り返す直美の頭の中で怪獣がワッハッハーと笑い転げている。

怪獣は母親であり、娘であり、怪獣が笑い飛ばしているのは母と娘のすれ違いであり、わだかまりであり、笑い声には勢い良く塗ったペンキみたいな色がついて、世界中が笑っている。

ワッハッハー。ワッハッハー。

次回8月9日に多賀麻希(65)を公開予定です。

編集部note:https://note.com/saita_media

みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!