第188回 佐藤千佳子(64)本はどこにでも連れて行ってくれる

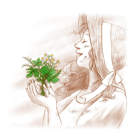

文香が通っていた小学校の図書室でサツキさんと二人、色とりどりの鯉のぼりのウロコを糊づけしながら、千佳子はハーブマルシェのことを話した。

パート先のスーパーマルフルでのお客さんとの立ち話をきっかけに、ここでマルシェをやりたいと思いついたが、詰めが甘かった。

「食中毒への対策をどうするんだと店長に言われて、わたし、何も考えていなかったんです。まだ暑さの残る季節に第一回を予定していたんですけど、企画を実現させることで頭がいっぱいで」

イベントの企画運営などやったことがない千佳子一人の手には負えず、膨らんだ企画と気持ちはシュンとしぼんでしまった。

「そのとき娘に教えてもらった言葉があって。『早く行きたいなら一人で行け。遠くへ行きたいならみんなで行け』っていうんですけど、そっか、マルフルだけでやるんじゃなくて、あちこちの会場でやればいいんだって気づいたんです。種を飛ばして、それが、いろんな場所で芽を出す感じで」

「わかる」

黒地に赤い水玉のストールがふわりと揺らしてうなずいてから、サツキさんは続けた。

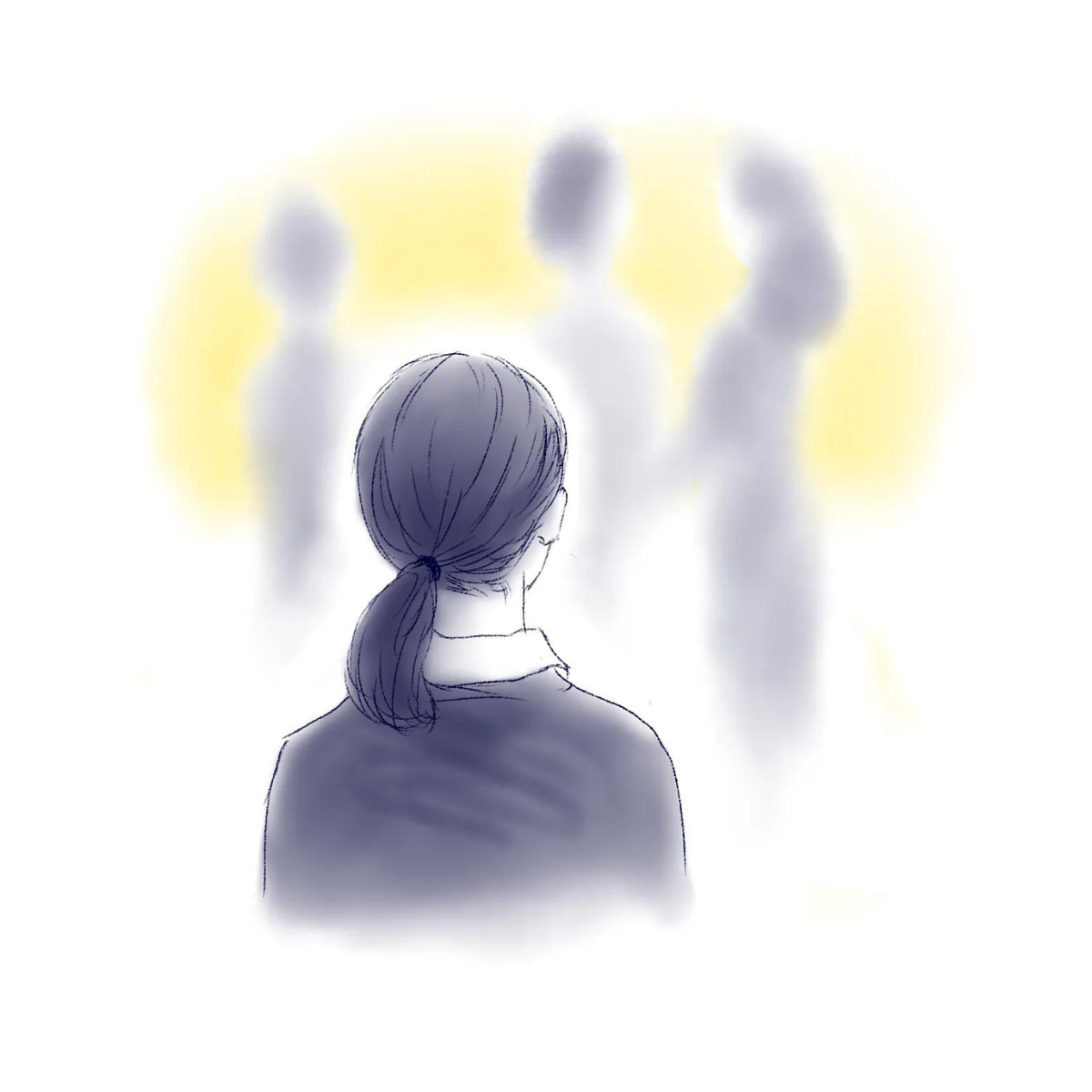

「一人で抱え込んだり、こうでなきゃって思い込んだりするのって、自分で自分を閉じ込めて、追い込んじゃうのよね。うちの娘も、教室まで行けなくても図書室があるよって教えてもらったから、なんとか登校を続けられた」

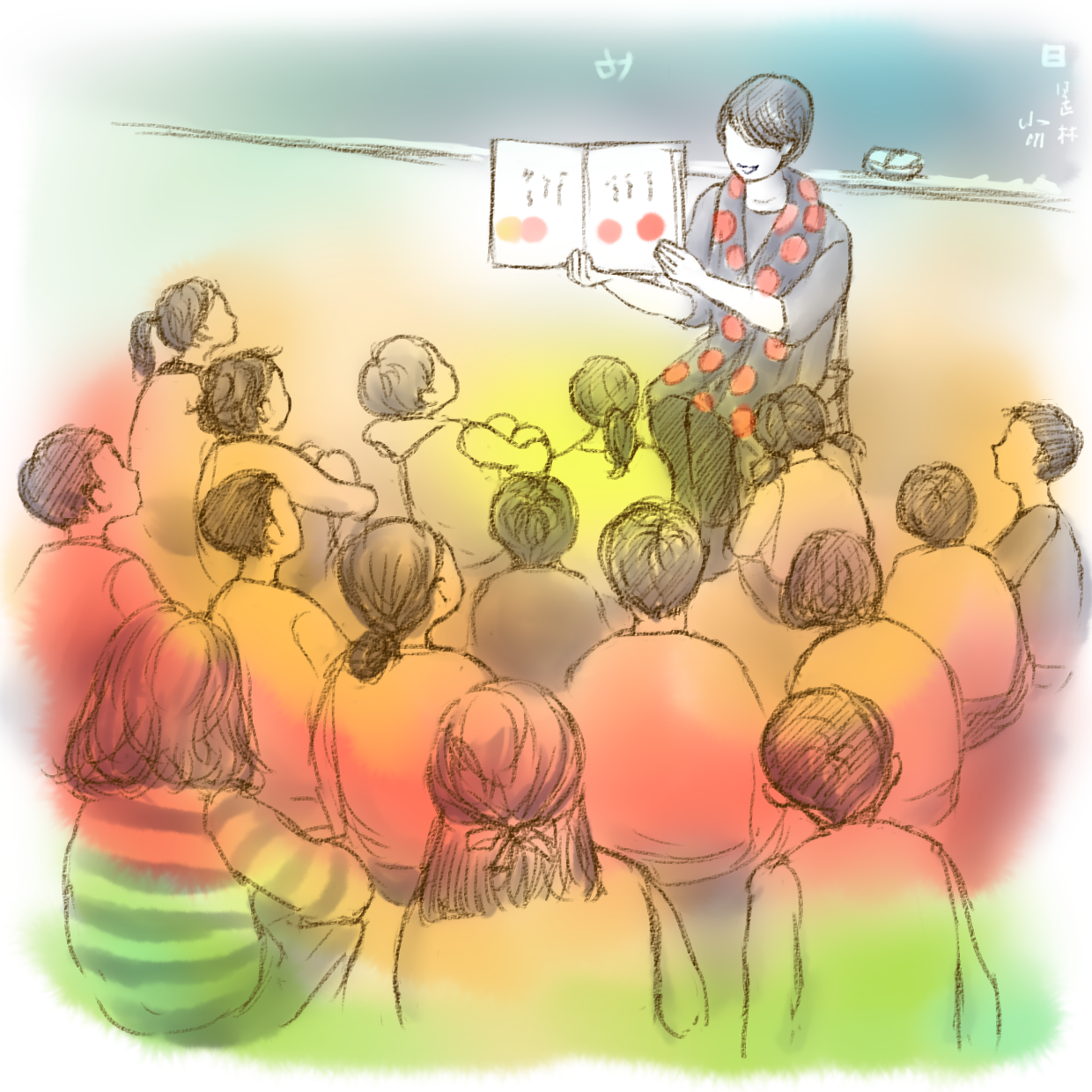

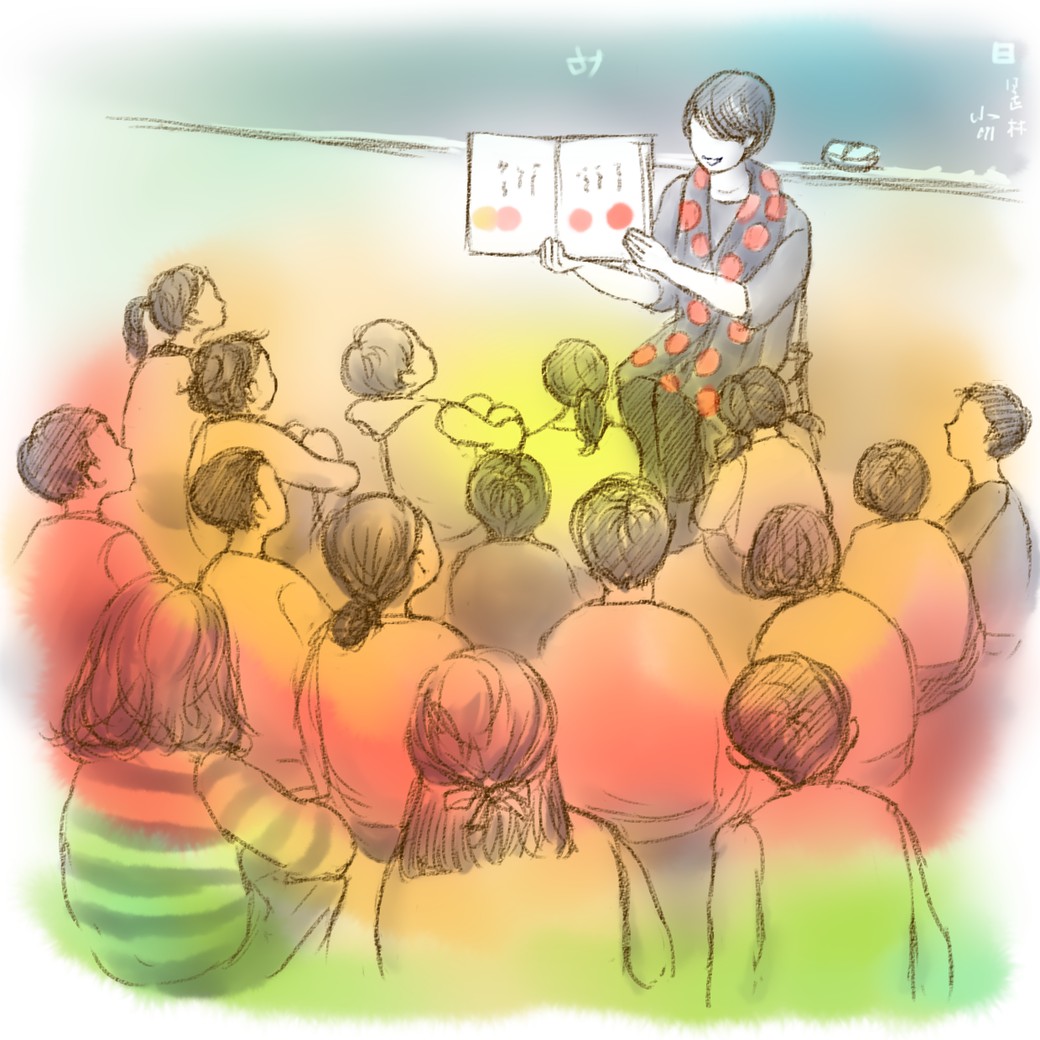

小学6年生の夏休み明けから娘さんが教室登校できなくなったとき、図書室という行き先を提示してくれたのは、当時の本読み隊メンバーたちだった。それがきっかけで、サツキさんも本読み隊の活動に加わるようになった。

本読み隊は、月初めの教室での読み聞かせの後、図書室に集まって、子どもの学年ごとに分かれて蔵書の整理や修繕をする。飾りつけ当番は、月の終わりにも図書室に集まる。

文香が入学し、千佳子が本読み隊に参加するようになったとき、サツキさんは6年生メンバーと活動していたが、娘さんは前の年に卒業していたらしい。文香が卒業し、千佳子が抜けた後もサツキさんは活動を続けていた。コロナ禍の一斉休校で活動が休止されるまで。

「恩返しを続けていたんですね」と千佳子が言うと、

「続けさせてもらっていたの」とサツキさんは言った。

最初は本読み隊のメンバーに助けられたお礼に、おつき合いの気持ちで引き受けたのだが、今度読む本を娘さんと一緒に選ぶようになり、会話が広がった。サツキさんが読み聞かせたことのある絵本もあれば、題名も知らない絵本もあった。学校の図書室や地域の図書館で借りたものだったり、お友だちの家にあったものだったり、小児科の待合室にあったものだったり。

「家以外のいろんな場所で、こんなにたくさんの本に出会ってたんだなって。娘が出会った本を知って、知らなかった娘のことも知れたの」

サツキさんはそう言ってから、「思いついた!」の顔になった。

「佐藤さんが考えたハーブマルシェみたいに、本読み隊もノマド方式にしちゃえばいいのかも」

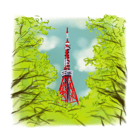

ノマド。よく聞くが、よくわからないワードの一つだ。オフィスにデスクを構えるのではなく、カフェなど好きな場所でパソコン広げて仕事する人たちのことをノマドワーカーと言ったりする。

おそらく外来語なのだが、音の響きから「野窓」という漢字を思い浮かべてしまう。

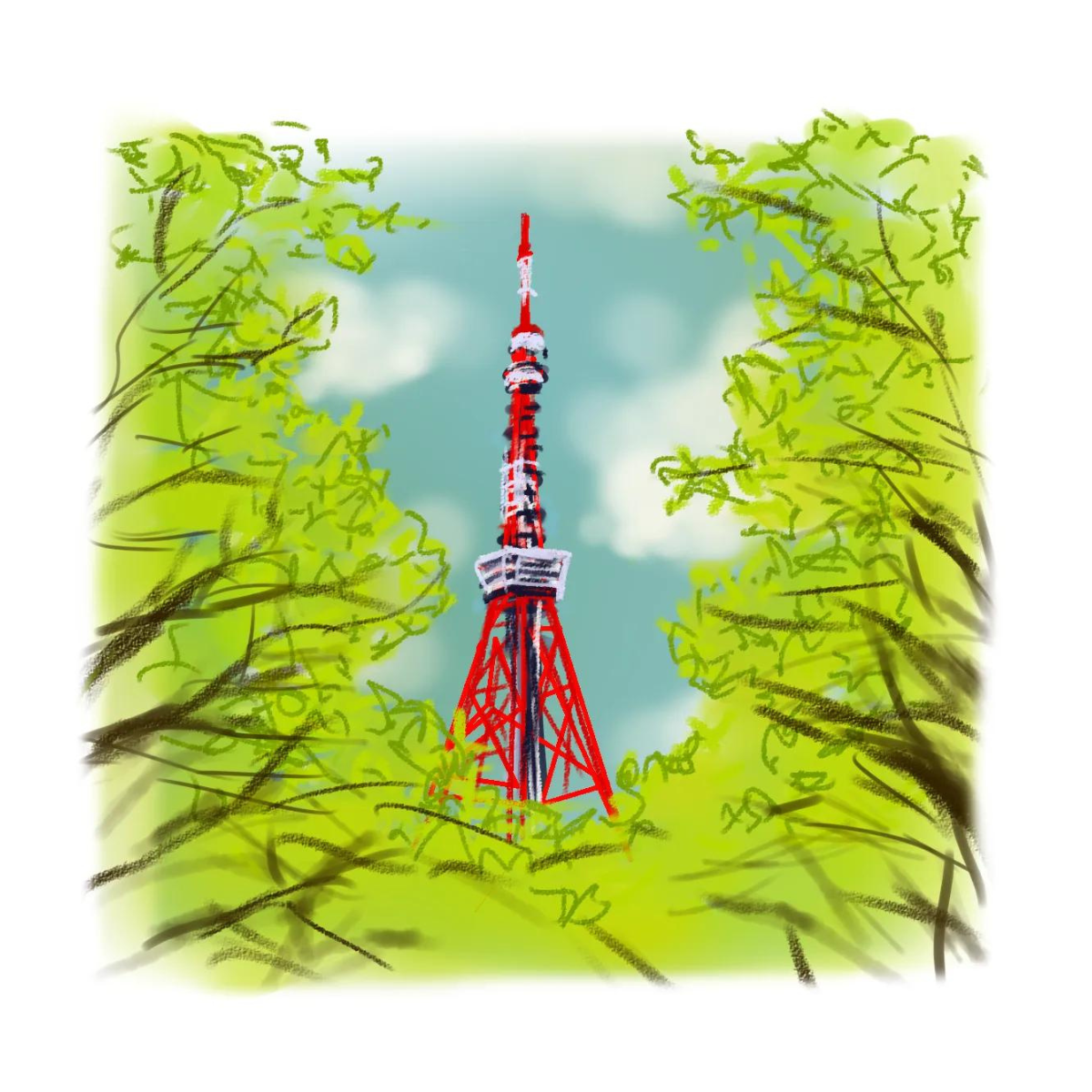

アムステルダムにいる野間さんの顔も思い浮かぶ。

「ノマドって何でしたっけ」

「英語だったかな。遊牧民とか放浪者って意味みたい」

ますます野間さんに重なる。野間さんと窓。広い世界に解き放たれていくイメージ。

そう言えば、野間さんの恋はどうなったのだろう。今もペディキュアを塗って、彼に会いに行っているのだろうか。赤やピンクの画用紙を切ったウロコが花びらに見えてくる。

野間さんは恋にのぼせ、わたしは鯉のぼりを作る。

「月初めの金曜日の始業前っていう縛りをやめて、不定期開催で場所も教室に限定しないってことですか?」

「そう。中休みでもいいし、放課後でもいい。図書室とか体育館とか中庭とか、集まりたい子たちが集まるの」

今年度の本読み隊活動は校長先生の交代もあり、5月から始まることになっている。ゴールデンウィークの連休直前の金曜を避け、2週目の金曜に予定しているが、読み手の確保が間に合っておらず、どうやってやりくりしようかと考えていたところだった。

本読み隊の存在を知らない人がほとんどだし、各クラス、PTAの役職を埋めるのに精一杯だ。「本読み隊とは」というチラシを作り、入学生の保護者あての配布物に入れてもらったが、チラシに記したサツキさんのメールアドレスあてに問い合わせはまだ入っていない。

このままだと、せっかく再開した本読み隊が自然消滅してしまうのではと千佳子は心配しているのだが、サツキさんは、いつも通り「なんとかなるでしょう」という涼しい顔をしている。

「どう? ノマド本読み隊」

「いいと思います。でも、教室だったら聞くけど、わざわざ聞きに行かない子たちもいますよね」

そういう子たちにこそ本を届けたいと千佳子は思う。サツキさんもうなずく。

「やっぱり教室で読むのも残さないとね」

読み手不足の解消にはならず、むしろ、あちこちで不定期開催するためには、もっと人が必要になってしまう。

「ノマド本読み隊。いいと思うんだけど」

サツキさんはそう言って、また「思いついた!」の顔になった。

「地域の朗読サークルって、あるじゃない? その活動場所を小学校にしてもらったら、読み聞かせを聞いてもらえるんじゃない?」

「なるほど。ノマド朗読サークルですか」

そっちをこっちに連れてくるのか。サツキさんの頭のやわらかさに千佳子は感心する。

読み手も聞き手も移動式。本のページを開けば、そこが読み聞かせ会場になる。

「どこでも広げられるのが本のいいところですもんね」

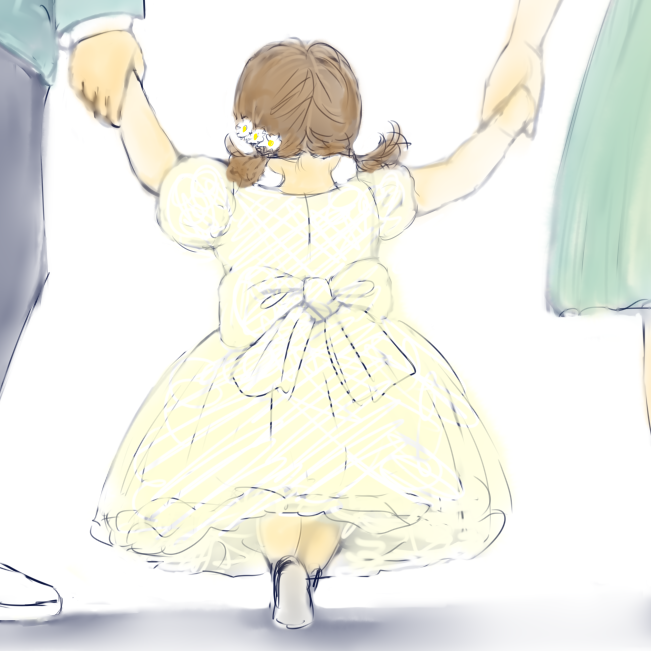

「そう。本はどこにでも連れて行けて、どこにでも連れて行ってくれる」

「その言葉、いいですね。本読み隊のキャッチフレーズにできそう」

「元々、イギリスだったかな、どこかの読書週間の広告で使われてたフレーズみたい」

この言葉も本読み隊の先輩に教えてもらったのとサツキさんは言った。

「本読み隊に世界を広げてもらったのは、娘より、私のほうかも」

本はどこにでも連れて行けて、広げられる。

どこにでも連れて行ってくれて、世界を広げられる。

だから、本読み隊を途絶えさせてはいけない。成長期の子どもたちだけでなく、かつての自分のような、立ち止まってしまった大人たちのためにも。

サツキさんの言葉に、千佳子はうなずく。

手元では色とりどりのウロコを貼り終えた鯉のぼりが完成している。空色の画用紙に貼りつけて、泳がせる。

空からの連想なのか、天井を指差す自分と文香の指先が脳裏をよぎった。

文香の手は小さい。東日本震災に見舞われたときの、まだ幼かった文香。3歳だった。

余震が続いて眠れない夜、千佳子のひざの上で天井に手を伸ばし、ちぎって食べる遊びをしていた。これはシュークリームの味。これはプリンの味。天井を食べるごっこのいいところは、上を向くところだった。

地震を食べるかいじゅうの話も作った。どんな話だったか、文香はよく覚えていないけれど、「ママのひざは覚えてる」と言った。怖かったという記憶が残ってないのは、ママが守ってくれてたからなのだと。

そう振り返って話してくれたのは、文香が中学生のときだ。世の中はコロナ禍だった。

「佐藤さんって、考えごとしてると、時間止まるよね」

サツキさんに話しかけられて我に帰ると、サツキさんの手元でも鯉のぼりが完成していた。

今思い出していたことを話した。

「わたし、お話を作ったりする人じゃなかったんですけど、作るようになったんです。自分が子どもを連れて行ってるようで、子どもに連れて行ってもらって、思いがけない景色を見せてもらってることってあるなって。言ってる意味わかります?」

千佳子のハテナに答えるように、サツキさんはやわらかく微笑んだ。

「こういう話ができるのも、本読み隊のいいところよね」

次回5月17日に伊澤直美(63)を公開予定です。

編集部note:https://note.com/saita_media

みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!