第162回 多賀麻希(54)不自由とダンスする

水やりを終えた庭の緑が朝の光にきらめいている。

「お、マイさんのバジル、育ってる」

モリゾウが歓声を上げた。

マイさん。スーパーマルフルでパートの佐藤さんから紹介されたハーブ農園の人。会ったときから元気な人だなと圧倒されたが、あくる日の夕方、網戸にしたサッシ戸の向こうから「こんにちは!」と呼びかける声がして姿を現し、想像以上の行動力にびっくりした。というか、ちょっとひいた。

ピンクの花をつけたバラの木の垣根の向こうに緑のエプロンが見えた。

「野間さんの家に住んでらっしゃるとうかがったので。バジル、種から育ててみます?」

モリゾウとリビングにいた麻希が庭に降りると、ママチャリにまたがったまま、ハーブのマイさんは一気にしゃべった。しゃべると同時に垣根の隙間から封筒を差し込んでいた。

麻希が戸惑いつつ封筒に手を伸ばすと、

「離しますよ」とハーブのマイさんは封筒から手を離し、

「うちのハーブ、モリモリ育ちます」と言い残し、颯爽とママチャリで走り去った。

「バジルの種、持って来てくれたの?」

モリゾウも庭に降りて来た。声が聞こえていて、状況を把握していた。

「なんか、もらっちゃった」

麻希が手にした封筒を軽く振ると、シャカシャカと乾いた音がした。

口を3つ折りにした封筒を開け、バラの木の根元に適当に蒔いたら、どんどん芽が出て、葉を広げ、モリモリ育っている。ハーブのマイさんの予言通りだ。

「勢いあるなー。さすがマイさんのバジルだ」

モリゾウが「マイさん」と言うたび、なんだかドキッとしてしまう。「マイ」と「麻希」の響きが似ているから。知り合ったばかりなのに、昔から呼び慣れているみたいに「マイさん」とモリゾウは言う。異性を下の名前で呼ぶことに、遠慮もためらいもない。演劇の人には普通のことなのだ。

わたしのことも、新宿三丁目のカフェで会ったその日からマキマキって呼んでたけど。

「マキマキ」は中学校に上がって取り上げられたあだ名だった。

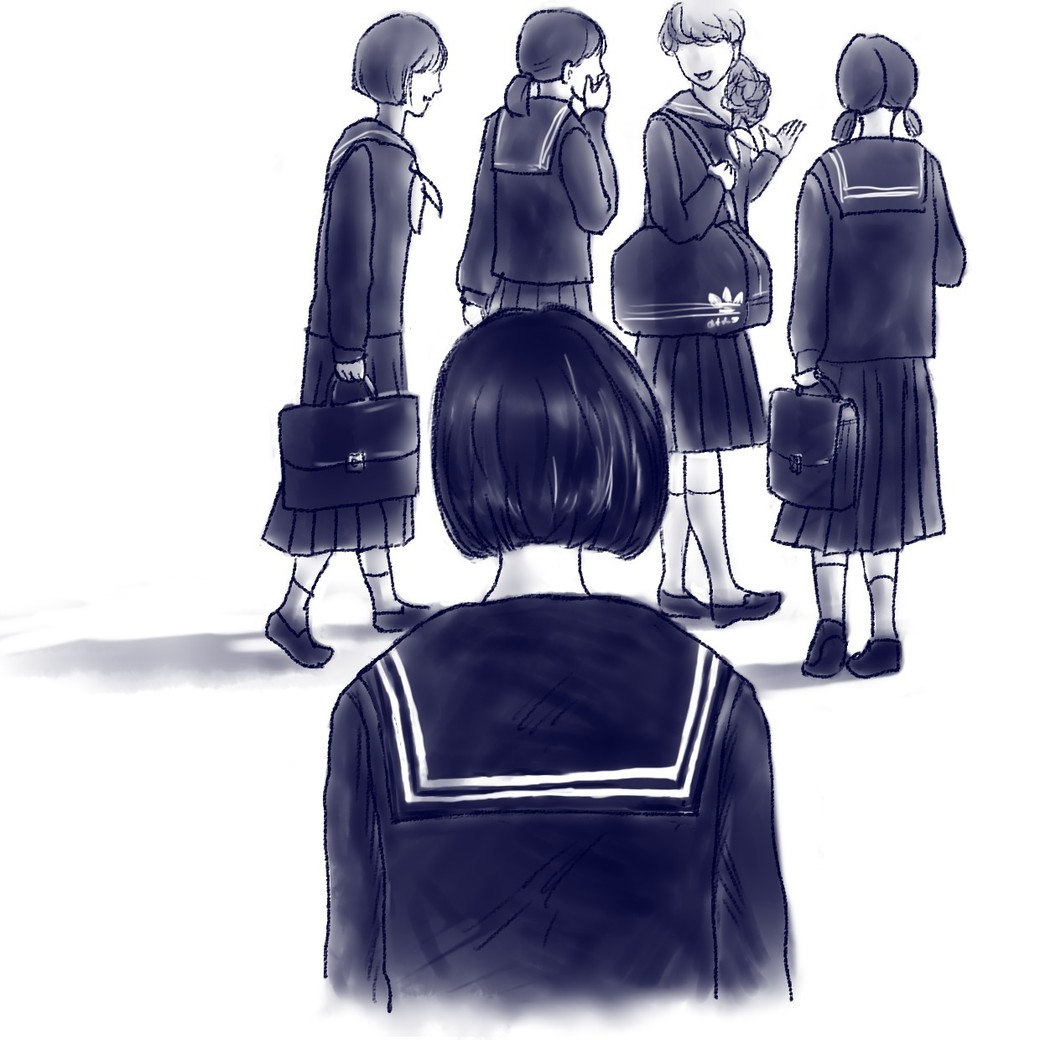

別な小学校出身の「マキマキ」ちゃんがいて、「マキマキって名前、使わないで」と取り巻きの女子に言われ、「タガヤン」という可愛くないあだ名をあてがわれた。

自分とは比べものにならないくらい美人で人気のある彼女が「マキマキ」と呼ばれるたび、あんたにはマキマキと呼ばれる価値がないと言われているようで苦しかった。マキマキと呼ばれていたこれまでの自分を切り離された痛みも味わった。

39歳の誕生日に派遣切りに遭い、昔の職場があった新宿三丁目の雑居ビルの1階のカフェでバイトすることになり、マスターに「なんて呼ばれたい?」と聞かれたとき、「マキマキ」と咄嗟に答えた。辛い思い出のあるその名前を封じるのではなく、いつか解き放ちたいと願っていたのだと自分の本心に気づいた。

その場所にモリゾウもいた。彼の声で「マキマキ」と呼ばれるたび、過去の屈辱が上書きされ、今の自分を少しずつ好きになれた。

自己肯定感が低くて、自信がなくて、だけど承認欲求は人一倍ある、自分でも自分を持て余すほど面倒臭いヤツだったわたしを布雑貨作家として売り出し、育ててくれた。

マルシェはmakimakimorizoを知ってもらうチャンスだとモリゾウは思っている。でも、それは、わたしが望んでいることなのだろうか。

モリゾウの大きな手のひらの上で、彼のぬくもりに守られて、好きなものを作っていられたら、それでいいと思ってしまう。

「マキマキ、静止画像になってる」

モリゾウの声で我に帰る。朝の庭。目の前にバジルが葉を広げている。「さあね」と両手を天に向け、首をすくめているように見える。

「やっぱりわたしとモリゾウって根本的に違うよね」

「何それ?」

「モリゾウみたいに、こっちが巻き込んでいるって思えたらいいけど。アクセルを踏み込めるのは、その先にいいものが待っているって信じられるからなんだよね。わたしはそんな自信も実力もないし、ブレーキ踏んじゃう」

自分にないものを持っているモリゾウが麻希は眩しい。モリゾウから見た自分は何を持っているのだろうと卑屈になってしまう。

「たぶん、圧倒的に不器用で融通がきかないんだと思う。人に合わせて、決められた方向を目指して、何かを作り上げるっていうのが昔っからダメだったんだよね。文化祭とか体育祭とか。人数が多くなると、言いたいことを言えなくなって、どうでも良くなっちゃう」

みんなで何かを作り上げる場面で、いつも、いつの間にか「みんな」から外れてしまっていた。

どうせ、わたしが何言っても聞いてもらえない。

どうせ、わたしなんか、いなくても変わらない。

「でも、マキマキ、映画作ってたじゃん」

「たまたま入った会社が映画作ってて、手伝ってただけ」

あれは仕事だったのだ。好き嫌いに関係なく、仕事だからやっていたことだ。

「一人で好きなように機嫌良くやるのもいいんだけど、人となんかすると、壁にぶつかるじゃない? その壁をどう乗り越えようかって考えたときに、自分の中から未知の答えが引き出されるのがエチュードみたいで面白いんだよな」

壁を乗り越えることを面白がれる時点で、やっぱりモリゾウと自分は違うと麻希はあらためて思う。「格安で借りられる劇場があって、そこ押さえんだけど、夕方6時から9時までだと思ったら朝の6時から9時になってて。仕方ない、それでやるしかないってなって」

「朝9時撤収ってこと? 朝9時開演でも早いのに?」

「そう。会社とか学校とかに行く前に誰が舞台見るかって話。だけどモーニングコーヒー飲む時間ならあるかってなって、芝居つきのコーヒーを一杯1000円で売った」

「舞台をおまけにしたんだ?」

「うん。朝6時半から8時半まで出入り自由にした。いつ入っていつ出ても成立する芝居にしなきゃいけないし、込み入った話もできない。それで、ただコーヒーを待つだけの話にした」

「ただコーヒーを待つだけの話?」

「そう。注文したコーヒーがなかなか来なくて、ずっと待ってる話。台本は特になくて、あの席の客にはコーヒーが来てるのにおかしい、なんであっちにコーヒーが来るのに俺たちには来ないんだって議論する。『ゴドーを待ちながら』のコーヒー版。タイトルは『コーヒーを待ちながら』」

「それ面白そう。観てみたい」

「初日は3人しか来なかったんだけど、口コミで広まって。最後の日は立ち見が出て、コーヒースタンドになってた」

あれがいちばん楽しかったかもしれないとモリゾウは目を細めた。

「それで思ったんだけど、なんの縛りもなくて好き勝手やっていいって言われるより、縛りがあったほうが暴れられるんだよね。制約の中で好きなことやれるほうが、かえって自由になれるのかも」

「そうなのかな」

「だから、マルシェっていう青空アトリエでマキマキの作品がどんな風に暴れるのか、俺は楽しみにしてる。制約のある舞台で、不自由とどうダンスするかってことかな」

モリゾウが言うと、芝居がかって聞こえる。不自由とダンスするって、分かったようでよくわからないけど、枝から振り落とされたトマトじゃなくて、トマトを育てている地面だと思えというのと近い気がする。不安を楽しみに変えて、余裕を作るおまじない。この先に面白いことが待っていると思えたら、アクセルを踏み込める。

天を仰いで途方に暮れているように見えていたバジルが、踊っているように見えてきた。縮こまっていた手足が伸び、吹き渡る風を受けてしなやかに揺れる。

この動き、そのままドレスにできるかも。

いろんなハーブを組み合わせても楽しいかも。

刺繍を並べるより、ドレスをトルソーに着せたほうが目立たない?

麻希の頭の中でドレスも踊り出した。

次回8月3日に佐藤千佳子(55)を公開予定です。

編集部note:https://note.com/saita_media

みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!