第205回 佐藤千佳子(69) 似た者同士

「あったかーい」

隣を歩く文香が、うっとりと言う。紙袋に包んだ焼きいもを両手で包み込んでいる。千佳子のパートが終わる時間にスーパーマルフルで待ち合わせて買い物を終え、自宅へ向かっている。

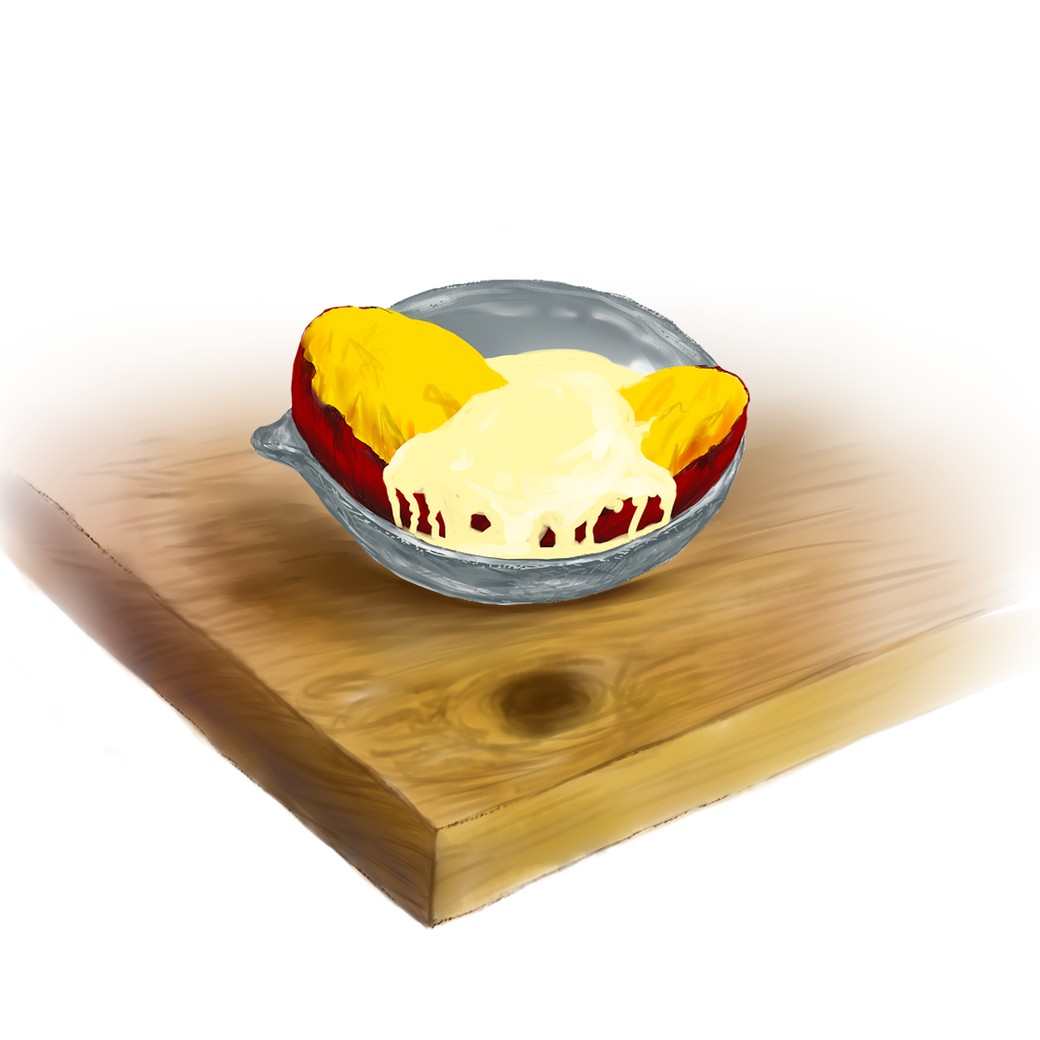

焼きいもアイスがヒットした夏が過ぎ、焼きいもの熱で手を温める季節になった。ほんの数か月で気温が20度も下がったことに驚く。

体は気温差に適応するが、千佳子の気持ちはずっと低いところを漂っている。

原因はいくつかあるが、つながっている。

夏の焼きいもをヒットさせた仕掛け人が義母の美枝子で、本部とつないだのは、アムステルダムにいる野間さんだった。かつて家出した美枝子に転がり込まれて持て余したとき、一人暮らしの野間さんが引き受けてくれ、パートにまで巻き込んだ縁があった。

野間さんがマルフルを卒業したのは、取締役にと打診されたのがきっかけだった。「パートから取締役に」というストーリーに消費されることは拒んだが、提示された金額を見て、気が済んだという。期限を決めずにアムステルダムに飛んで、昔働いていた外資系広告代理店の現地法人に採用され、年下の恋人もでき、今はマルフルの社外アドバイザーもしている。

何をやってもうまく行く人だけが乗れるレールがあって、野間さんはそのレールに乗っているのだと思う。ひとたびレールに乗ると、いい仕事や出会いが回ってくる。

自分よりもたくさん勉強して、努力してきた野間さんがレールの上にいるのは当然だし、自分がそこに行けないことを嘆くつもりはない。マルフルで一緒に働いていた一時期だけ野間さんはレールの下に降りていて、元いた場所戻ったのだ。

一対一の関係なら、そう割り切れたのに、義母が入り込むと、ややこしくなる。自分はレールの下なのに、義母はレールの上で野間さんとつながっている。義母もあっち側なんだなと自分との間に線を引かれたように感じてしまう。

一人でいるときは、ひとりぼっちだと感じない。ひとりぼっちじゃない誰かと自分を比べたときに、自分はひとりぼっちだと現実を突きつけられる。

義母が自分の知らないところで文香の家庭教師を見つけてきたことで、千佳子との間に引かれた線は、いっそう濃くなった。

進路指導は高校が手厚くやってくれているし、担任の先生も親身になってくれている感じだったから、母親の出る幕はないと思っていた。相談されたところで、自分は受験らしい受験をしていないし、気の利いたことは言えないとわきまえていた。

けれど、母親である自分を飛ばして義母に相談していたという事実に、わたしじゃダメだったんだと傷ついた。

高校3年になって英語が伸び悩んでいたなんて、知らなかった。

義母が見つけてきた英語の先生は、よりによってパセリ先生だった。文香が中学生のときに始めた動画配信サービスで英語を担当していた彼の声と語り口に、文香ではなく千佳子が夢中になった。彼の講座を何周も見た。そのことは文香も知っている。推しのタレントを語るノリで話題にしてきたから。

画面の向こうの存在だったパセリ先生は、今はご近所さんだ。妻のマキマキさんは野間さんに贈られたチューリップバッグの作者で、野間さんに連れられて行った新宿三丁目のカフェでバイトしていた。引っ越し先を探していたマキマキさん夫婦と留守宅の管理を頼める人を探していた野間さんの思惑が一致した.その場に千佳子は居合わせている。

パセリ先生は夫婦でマルフルに買い物に来るし、マキマキさんとは個人的にやり取りもしている。ハーブマルシェを企画したとき、プレゼン資料のイラストも描いてもらっている。

知らない仲じゃないのに。

どうして誰も言ってくれなかったのだろう。誰にも思い出してもらえなかったことが、千佳子の孤独を幾重にもなぞり、輪郭を与える。

パセリ先生に娘の家庭教師を頼むなんて、千佳子は思いつかなかった。義母とあの夫婦に接点があることも知らなかった。

「まだあったかいよー。ママ、代わる?」

焼きいもの紙袋を差し出す文香は、わざと明るい声を出しているように聞こえる。千佳子に余計なことを言わせないために。

文香はパセリ先生の家からの帰りだ。家庭教師と言いながら、文香が先生の家に教わりに行くことになっていた。千佳子が知ったのは文香が通い始めた後で、挨拶の機会を逃してしまった。

夏休みの間だけだと聞いていたが、今も復習のために通っている。なぜかパセリ先生ではなく、マキマキさんにつき合ってもらっている。どうしてそういうことになったのか、文香に問いただしたのだが、はぐらかされている。マキマキさんに聞いてみようかとも思うが、今さら連絡を取るのも気が引ける。

謝礼は義母からお支払いしていると文香から聞いていたが、野間さんにお世話になっているのでとパセリ先生は受け取らなかったらしい。これも文香から後になって聞いた。さすがにそれは申し訳ないと思いつつ、お言葉に甘えてという気持ちもあり、連絡を先延ばしにしてしまっている。

「ねえ、ふーちゃん。いつまでパセリ先生のところに行くの?」

「復習はもう終わったんだけどね」

「けど何?」

「あの人を一人にしないほうがいいかなって」

「あの人って、マキマキさんのこと?」

「んー」

肯定なのか否定なのかわからない返事が返ってくる。

「それよりさ、ママ、もう行かないの? 本読み隊」

本読み隊。その言葉も千佳子の前にあちら側とこちら側に分ける線を引く。

「あー、そういや、行ってないね」

そんなこと忘れてたという朗らかな口調で返したが、朗らかさに力が入って、無理して明るく振る舞っている痛々しさが出てしまった。文香には当然見抜かれているだろう。

夏休み、千佳子の知らないところで読み聞かせイベントが行われていた。受験生がいるからとサツキさんは声をかけるのを遠慮してくれたらしい。

気にしなくていいのに。報告ぐらいしてくれてもいいのに。旅先からの写真は送ってきたくせに。

本読み隊の活動日は毎月第一金曜日の朝。7月までは毎月参加していたが、夏休み明けの9月は、なんとなく足が遠のいた。一度空くと、次はもっと腰が重くなる。

「文香が小学校を卒業したとき、ママも本読み隊を卒業したの。サツキさんに声をかけられて、期間限定でちょこっとお手伝いしてただけ。今は人が足りてるから、ママがいなくても大丈夫なの」

早口になってるなと思いながら一気にまくし立てると、文香が言った。

「じゃあ、あのかぼちゃ、いつ食べるの?」

「かぼちゃ?」

聞き返した声も大きくなった。自分に余裕のないのがわかる。

「ずっと飾ってるよね?」

文香が言っているのは、キッチンカウンターに並べたかぼちゃのことだ。

「あー、あれ大きいから、どうやって食べようかなって思って」

「だよね。いつもだったら半分とか4分の1のやつ買ってくるのに、あんな大きいの2つも買っちゃって。本読み隊に持って行くつもりだったんじゃないの?」

そうだったっけ。そうだった。忘れていたわけではなく、思い出さないようにしていた。重たいかぼちゃを2つ買い物カゴに入れたときは、10月の本読み隊のことを考えていた。

読み手は足りているようだけど、蔵書の整理と飾りつけを手伝いに行こう。10月はハロウィンだから、このかぼちゃを飾ろう。手ぶらよりも顔を出しやすくなる。

だが、結局、10月の本読み隊も行かなかった。ハロウィンのかぼちゃは緑じゃなくてオレンジだったと思い出し、気持ちがしぼんだ。

出番のなくなった2つのかぼちゃが目に入るたび、どうしようこれ、なんで買っちゃったんだろうと憂鬱な気持ちになったが、それにも慣れた。かぼちゃはそこにあるが、そこにはない。視界からも思考からも追い出していた。

「ママって、待ちだよね」

「待ちって?」

「サツキさんが連絡くれるの待ってる」

「そんなことないよ」

否定が思いのほか勢いづいて、食い気味になってしまった。

9月も10月もサツキさんから「本読み隊やります」の一斉メールは届いていたが、千佳子個人あての案内はなかった。相変わらず遠慮してくれているのかもしれないが、いなくても間に合っているんだなと思った。

「ママとマキマキさん、似てると思う」

文香が言った。

次回11月8日に佐藤千佳子(70)を公開予定です。

編集部note:https://note.com/saita_media

みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!