第121回 佐藤千佳子(41)日曜日と月曜日の手ざわり

「なめらかで気持ちいいです。いい生地使ってますね」

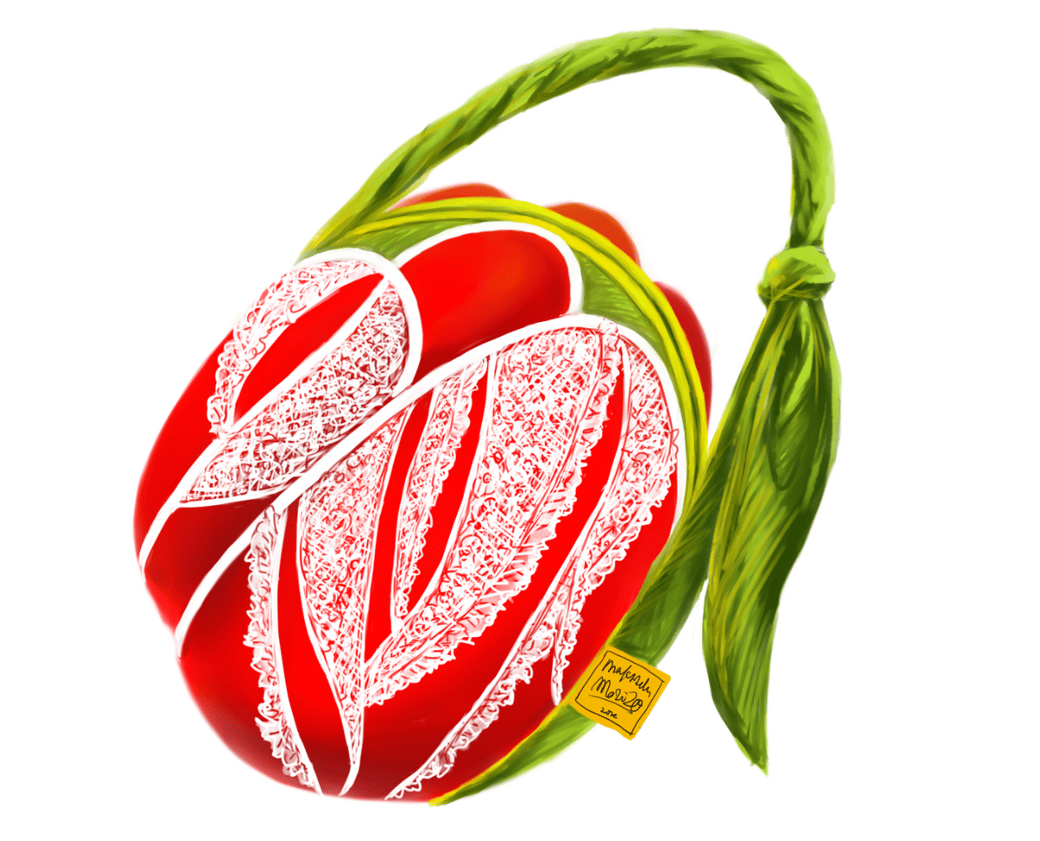

千佳子の向かいの席で、カズサさんが膝に置いたバッグの表面をなぞり、手ざわりを確かめている。スーパーマルフルを卒業した野間さんに贈られたチューリップバッグ。そのときもこのテーブルだった。そのとき以来のカフェ「kirikabu」でカズサさんと落ち合い、ふたりでパンケーキを待っている。

「ここはレースになってるんですね。面白い。いいんですか。こんな、なめ回すみたいに触らせてもらって」

カズサさんが手ざわりで値段を見て恐縮する。自分だけ時給が上った分を山分けというのは千佳子に気持ちよく受け取らせるための野間さんの言い分で、実際は足が出ているはずだ。

身に余るプレゼントに恐縮したが、野間さんの気持ちはありがたく受け取り、千佳子なりに考えたバッグの使い道は「独り占めしない」だった。

「だから、カズサさんにも遠慮なく触ってもらいたいんです」と千佳子が言うと、「ビリケンさんの足の裏をなでなでするみたいですね」とカズサさんは言った。

ビリケンさんというのは、大阪のシンセカイというところに立っているツウテンカクという展望タワーにいる置物で、足の裏を撫でたり掻いたりしてあげると、願いを叶えてくれるのだという。その理由はカズサさんによると、「お腹が出ていて自分の足に手が届かないから」らしい。

日本は広いなと千佳子は思う。この歳になっても、まだまだ知らない日本がある。

この歳。

45歳になった。四捨五入したら50歳。30代に乗ったのが、ついこの間だった気がするのだが。

カズサさんは同い年ぐらいだろうか。少し年下かもしれない。もしかしたら、もっと下だろうか。40代に乗るか乗らないか、ぐらいかもしれない。

そんなことを考えていたら、「どっちが先かなんて、どうでもいいですよね」とカズサさんが言い、頭の中を覗き込まれたかとびっくりした。

「毎週繰り返されるんだから、どこで区切るかで、どっちも先になるし、後になるんですよね」

カズサさんが話しているのは、ふたりのどちらが先に生まれたか、ではなく、『日曜日と月曜日がケンカした』のことだった。

「どっちが先なんて気にしてるの、本人たちだけですよね。それをごちゃごちゃ言う日曜日も月曜日もめんどくさいです。そこしか勝てるものがないのかもしれないですけど」

カズサさんの中で、物語に登場する「日曜日」と「月曜日」のキャラクターがしっかりと根を下ろしている。

「友だちにしたくないですね。どっちも」と千佳子が言うと、

「ママ友にああいう人おったら、もめますよ」とカズサさんが大阪弁のアクセントで言う。

共通の知り合いのように日曜日と月曜日の噂をしているのが、なんだか愉快だ。この会話が誰かの耳に入ったとして、まさか話題の主が曜日だとは思わないだろう。

「ほんと、どっちが先でもいいんですよね。鶏が先か、卵が先か、みたいに」と千佳子が言うと、

「赤信号が先か、青信号が先か、みたいに」とカズサさんが言う。カズサさんは、車の音や歩行者の動きを感じて、視覚を使わずに信号の色を見る。

チューリップバッグはまだカズサさんの膝にあり、カズサさんの右手がチューリップの輪郭をなぞっている。

「チューリップの形、わかります?」と千佳子が聞くと、

「わかりますよー。つぼみの形になってますね」とカズサさんは言い、「花は何色ですか?」と尋ねた。

「明るい赤です。真っ赤です」

「佐藤さんと買った口紅みたいな赤ですか?」

「そうです」

そう言って、今ふたりがつけている口紅も同じ色だと気づく。

「カズサさんの今日の口紅、一緒に買ったものですか?」

「同じ色です。2本目ですけど」

「早い。わたし、カズサさんと一緒に買ったの、まだ使い切ってないです」

「私は、こればっかりなので」

「わたしもですよ。マスクしてると、なかなか減らなくて」

そう言えば、発表会のときも、ふたりともこの口紅だった。

カズサさんにつきあって口紅を買った駅前通りのドラックストアは、以前kirikabuがあった場所だ。

そこにあったはずの店がドラッグストアに変わっていて、期待で膨らみきったパンケーキを逃した千佳子が立ち尽くしていると、白杖をついたカズサさんがやって来て、ふたりで残念を分かち合った。パンケーキのにおいで店の場所を覚えていたカズサさんは、あるはずのにおい目印を見つけられないでいた。パンケーキにはありつけなかったが、代わりに口紅を買えた。

コスメブランドのキャッチコピーは「扉をひらく色」。その口紅に負けない鮮やかな赤のチューリップバッグにも、新しい扉を開けてくれそうなチカラを感じる。このバッグを持っているだけで、もう一人のチューリップバッグの持ち主、野間さんが味方についているような気がして、いつもより歩幅が大きくなる。

「真っ赤なチューリップのバッグ。かなり目立つんじゃないですか?」とカズサさんに聞かれて、「はい。待ち合わせで見つけやすいです」と答え、千佳子はしまったとなる。目立つバッグの色は、カズサさんには目印にならない。けれど、カズサさんは気にしていない様子で、「私も、佐藤さんに見てもらいたいものがあるんです」と言い、チューリップバッグを千佳子に返すと、隣の席に置いてあった袋から「これです」と一枚の布を取り出し、テーブルに広げた。

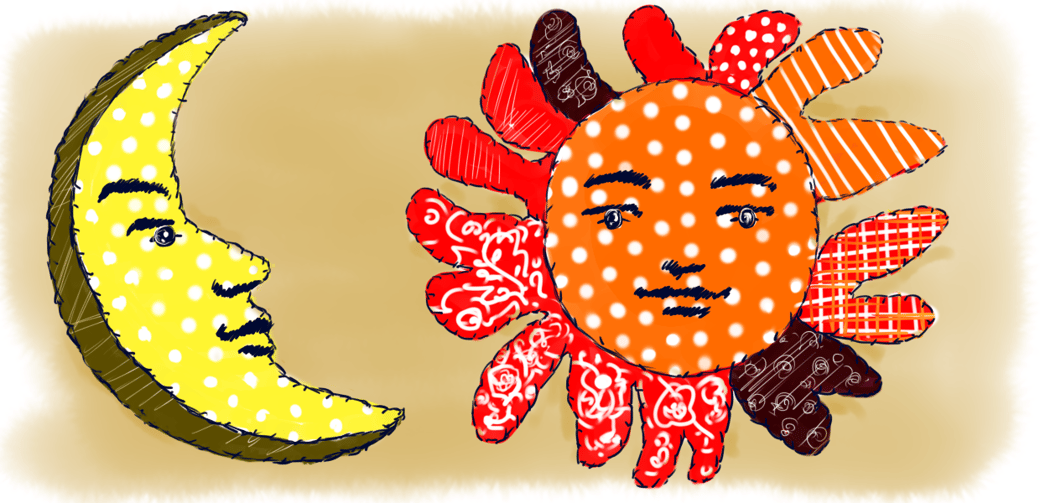

布にはパッチワークが施されている。

太陽と月。「日曜日」と「月曜日」だ。

いろんな模様の端切れが組み合わさっている。

「良かったら、さわってみてください」

そう言われ、カズサさんがチューリップバッグをなぞったように、指で太陽と月の手ざわりと輪郭を確かめる。目玉はボタンで、眉毛と鼻と口が刺繍になっている。

「こないだの発表会で『日曜日と月曜日がケンカした』を聞いた方が、作ってくれたんです。文香ちゃんが描いてくれた太陽と月の絵をプログラムの挿絵にお借りしてたので、それも参考にされたそうです。大丈夫ですか? 真似になってないですか?」

「とても素敵です」

「良かった」

カズサさんがほっと息をつく。何も言わずに見入っていたら、カズサさんには反応が分からないのだったと千佳子は気づく。

「ごめんなさい。びっくりしてました」

「びっくり、ですか?」

「カズサさんに朗読したいって言われただけでもびっくりしたのに、朗読を聞いて、次の作品が生まれるなんて、わらしべ長者みたいですよね」

「そう言ってもらえて、良かったです。実は、これを表紙にして、布絵本にしてもらえたらなって思ってるんです」

「布絵本?」

「さわって読む絵本です。もちろん、作者の佐藤さんに許可してもらえるなら、ですけど」

「許可するも何も、うれしいです。ほんと、ますます、わらしべ長者です。夫の両親が聞いたらびっくりしますよ。作者の方に、よろしくお伝えください」

すると、「ぜひ、本人に直接伝えてください」とカズサさんが言った。

「え? 会えるんですか?」

「はい。ここにいらっしゃいます」

「ここに?」

千佳子は店内を見回す。他にいる客は一人だけ。窓際の席で文庫本を読んでいる若い女性。あの人だろうか。

「私です」

背中にかけられた声とともに、焼きたてのパンケーキのにおいが近づいてきた。

次の物語、連載小説『漂うわたし』第122回 佐藤千佳子(42)「宝探しのパンケーキ」へ。

編集部note:https://note.com/saita_media

みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!