第175回 佐藤千佳子(59)わたしたち同じページにいる

レジ待ちの次の人に「どうぞ」の目を向けると、

「あら?」

千佳子の顔を見て、その女性が言った。

「あら?」

釣られるように千佳子も同じことを口にした。

「どこかでお会いしたこと……」と女性が言い、

「ですよね」と千佳子は応じる。

ショートカットの髪に櫛目が通り、薄づきのナチュラルメイク。眉を整え、爪は切り揃えられ、清潔感がある。歳は5つほど上だろうか。

どこで会ったのだっけと商品のバーコードをレジに通しながら答えを探す。

ピッ。《黒豆納豆》。

ピッ。《無糖ヨーグルト》。

ピッ。《麦味噌》。

発酵食品が多めだ。平日の午前中で店内は空いており、後ろに待っている人もいない。それとなく女性を観察すると、コートの襟元からのぞいているストールに目が留まった。大きな水玉模様に見覚えがある。

ピッ。《野菜と果実のピクルス》。

「もしかして本読み隊の?」と千佳子が言うと、

「ですよね?」と女性が笑顔になった。

「本読み隊」は文香が通っていた小学校の読み聞かせ活動の名前だ。

「佐藤さん?」

「名前、覚えていてくださったんですか?」

「名札」と女性は千佳子の胸の名札を指差し、「サツキです」と自分を指さした。

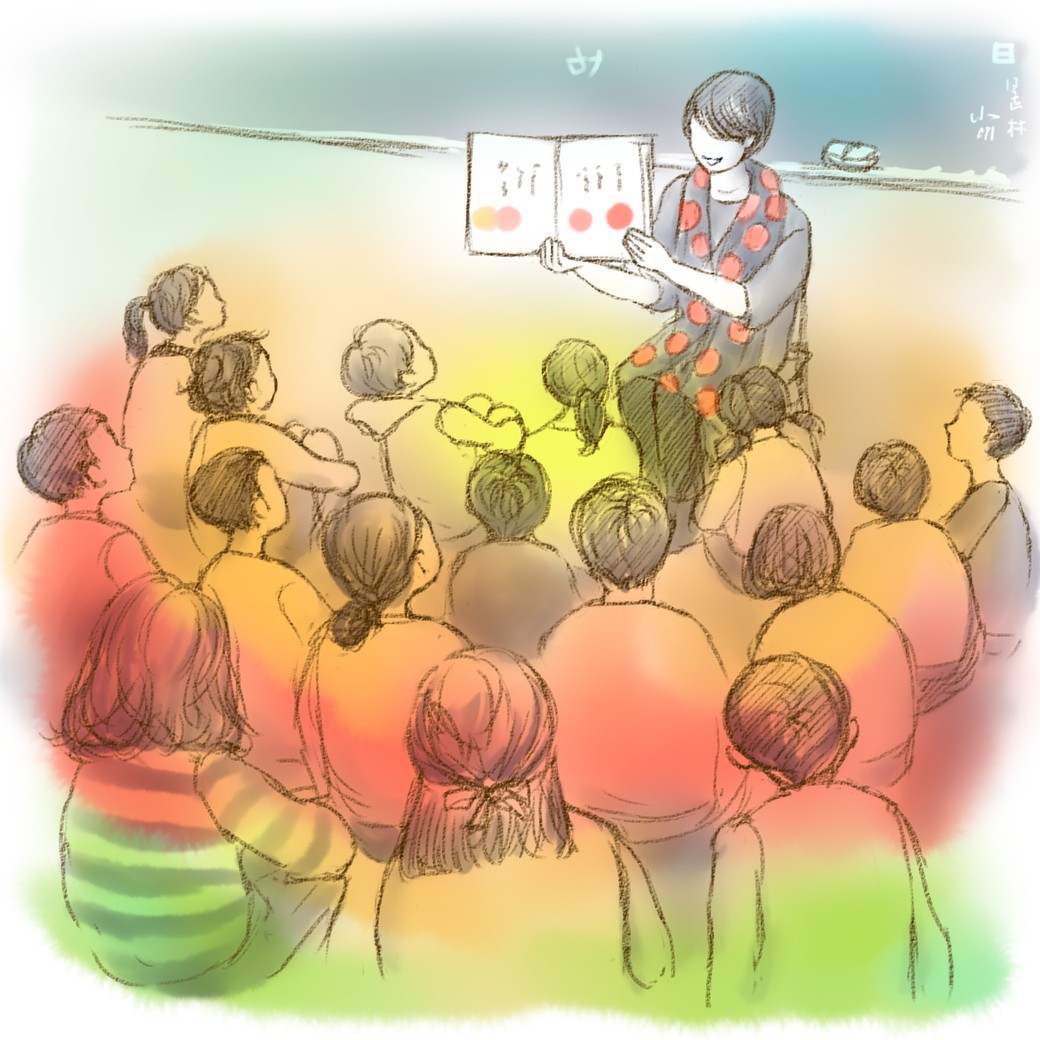

文香が小学校に入り、最初の読み聞かせの日に文香のクラスで読んでくれたのがサツキさんだった。あのときも今と同じ水玉のストールを垂らしていて、絵本の挿絵の水玉とお揃いみたいになっていた。廊下から見学させてもらったが、三角座りした子どもたちがじっと聞き入る背中が印象的だった。

3番の精算機に買い物カゴを移し、精算はこちらでと案内すると、「少し、いいですか?」とサツキさんにあらたまって聞かれた。何か話したいことがあるらしい。

壁の時計に目をやり、「あと5分で上がれるんですが」と伝えると、サツキさんは「あの辺りで」と顔を外に向けた。外で待っているということだ。

「10分ほどお待たせしてしまいますが」

「時間はありますから」とサツキさんは柔らかく微笑んだ。

バックヤードでエプロンを外しながら、何の話をされるのだろうと考えた。

千佳子が本読み隊に加わったのは1学期の終わりだった。月に一度、第一金曜日の朝が活動日だった。教室での読み聞かせの後、図書室に集まり、子どもの学年ごとに分かれて蔵書の整理や修繕をした。テーブルが端と端だったから、千佳子が1年のとき、サツキさんは6年だった。顔を合わせたのは数えるほどしかない。

活動を支えるボランティアは100%が母親だったが、子ども同士がつながってないからサツキさんはママ友とは言えない。名前もさっき知ったばかりだ。

もしかして、何かの勧誘?

断りにくい話だったらどうしようと心配になるが、あの人はそんな感じじゃないよねと打ち消した。

外に出ると、サツキさんは入口の脇のベンチで待っていた。日が当たっていて、コートを着ていれば、寒さは感じない。

「食べます?」

返事を待たずに、サツキさんは手にした焼きいもを外袋ごと半分に割った。さっきレジを通した商品の中にはなかった。一緒に食べようと思って、待っている間に買ってくれたのだろうか。

「どっちにします?」

「じゃあ上半身をいただきます」

「上半身」とサツキさんは笑いながら、「こっちが頭かな」と先のとがったほうを差し出した。

「いただきます」

サツキさんの隣に腰を下ろし、焼きいものとがった頭をかじる。個体差の当たり外れは最初のひと口でわかる。今日のは当たりだ。ねっとりして甘みが濃い。

サツキさんは話を切り出さず、焼きいもに集中している。まずは食べきったほうがいいらしい。

何度か顔を合わせただけの人と焼きいもを分け合って、無言で食べている。だけど気まずさはない。サツキさんは、いい感じに力が抜けて、さらりとしている。だからこちらも力まず、自然でいられる。ここ空いてるよと場所を作って声をかけてくれる野間さんとはまた違うタイプだ。野間さんは距離を詰めるのがうまくて、サツキさんは距離を感じさせない。

文香と分け合った一年前のことを思い返しながら、千佳子は焼きいもをかじる。

あの日食べたのも上半身だった。

義母に出て行かれた義父が一人で淋しくしているのではと差し入れの焼きいもを持って行ったら、家の中からにぎやかな笑い声がした。友人を呼んで楽しくやっているらしかった。馬鹿らしくなって、近くのベンチで両手に一本ずつ持った焼きいもを交互に頭からかじっていたら、文香に見つかった。千佳子が口をつけていないほうの半分を文香が引き受け、「下半身」と名づけた。

「一週間は日曜日から始まるか、月曜日から始まるか」が義父母のケンカの始まりだった。月曜日派の義母が家を飛び出し、息子一家の家に転がり込んだ。つまり千佳子の家だ。生活のペースを乱された千佳子の身が持たず、パート仲間の野間さんに引き合わせたところ意気投合し、「美枝子ちゃんにうちに来てもらっていい?」と野間さんの提案で同居が始まった。

千佳子が急遽パートを休むことになった日に野間さんが連れて来た助っ人の美枝子ちゃんは、そのままパート仲間になり、どこからか見つけてきた焼きいもソングを売り場で流そうと提案した。「ほくほく ほくほく ぼくやきいも」というのどかな歌詞とゆったりしたメロディに足を止める人が増え、焼きいもの売り上げが跳ね上がった。根元に巻いたリボンがいつの間にか消えた「パセリの花束」を余裕で超えるヒットだった。

義母も野間さんもパートを去ったが、焼きいもは季節を問わず売れ続けている。

そう思って、千佳子は「あれ?」となった。野間さんがアムステルダムへ発ったのは去年の5月だ。ということは、義母の家出は一昨年の年末だったか。文香のように毎年進級があれば、「何年生のとき」を目印にして記憶が時系列に整理されるのだろうが、主婦ときどきパート勤めの千佳子の記憶はごちゃ混ぜになったり入れ替わったりしがちだ。

隣のサツキさんとなんとなくペースを合わせて焼きいもを食べ進める。同じほうを向いて同じものを食べていると、同じことを考えているような安心感がある。

We are on the same page.

パセリ先生の講座で覚えた英文がパセリ先生の発音で脳内再生される。わたしたちは同じページにいる。本の同じところにいるということは、同じ考えを持っているということ。

もうしばらく同じページにいたい。だけど、もうすぐ食べ終わってしまう。

何の話をされるのだろう。日が高いとはいえ、冬空の下で待ち受けて話したいこととって一体なんだろう。

やっぱり勧誘だろうか。

相手を警戒させないサツキさんの自然体に実は惑わされているのだろうか。焼きいもの下半身を食べながら、どう切り出そうかと作戦を練っているのだろうか。食べてしまった上半身で買収されてしまったのだろうか。

空になった包み紙と落ち着かない気持ちを折り畳んでいると、サツキさんが隣で小さく息をついた。

「はー。おいしかった」

良かった。まだ同じページにいる。

「おいしかったです。ごちそうさまでした」

「紙、もらいますね」

「すみません」

サツキさんが包み紙を受け取り、自分の包み紙と合わせてエコバッグに放り込んだ。会話が途切れた。いよいよ話を切り出される前に千佳子は口を開いた。

「本読み隊って、今どうなってるんでしょうね」

「そのことをお話ししたかったんです!」

サツキさんが顔の前で両手をパチンと合わせた。以心伝心といった格好だ。

勧誘ではなかった。本読み隊つながりの話だった。

わたしたち、どうやら同じページにいるみたい。

次回12月14日に佐藤千佳子(60)を公開予定です。

編集部note:https://note.com/saita_media

みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!