第48回 多賀麻希(16) 30代最後の年に青春が始まった

モリゾウとの作業中の雑談からチューリップをあしらった布雑貨を作ろうと麻希はひらめき、スケッチブックに鉛筆を走らせた。色も柄もまちまちな端切れを組み合わせて花びらを作ることにした。

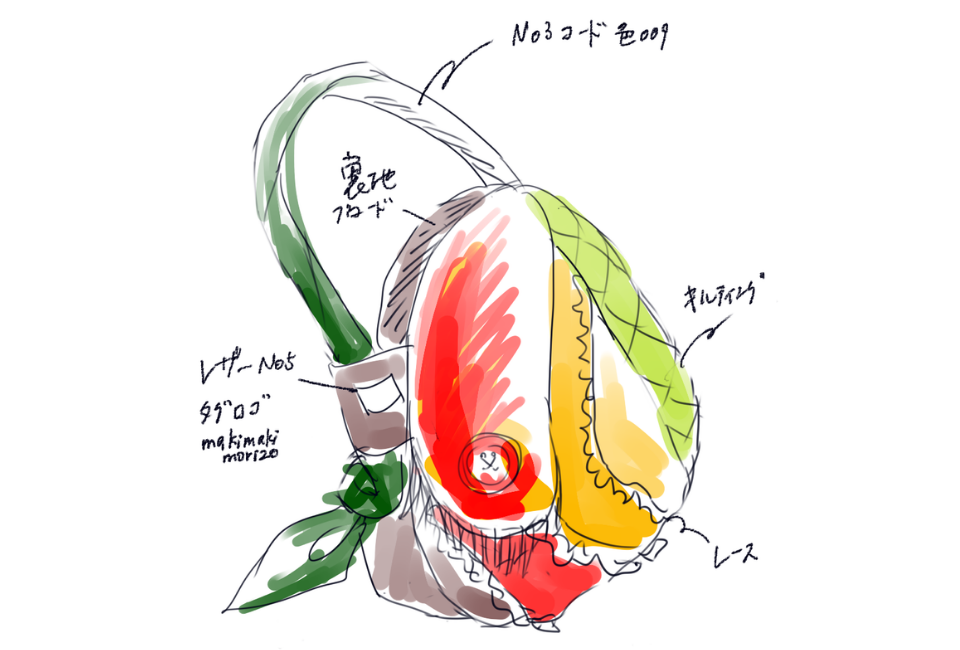

バッグにチューリップをのせるより、チューリップそのものがバッグになったほうが面白いと思い、大きなチューリップに持ち手をつける形を思いついた。持ち手はチューリップの葉をイメージして、緑のグラデーションの幅広リボンを重ねてみた。

カフェのバイトの合間を縫って、少しずつ手を進め、形になるまでに1週間かかった。

「アートっすね」

出来上がったバッグを見て、モリゾウは短く感想を言い、紹介文を書き始めた。

《鬱金香、ウコンの香と書いてチューリップと読む。さいたさいたの童謡の朗らかさとはかけ離れた印象を受けるが、チューリップはウコンに似た香りがするらしい。それを確かめるのを楽しみに春を待つのもいい。その前に、花咲くバッグで春を呼び込むのはどうだろう。さっと取り出したいあれこれが迷子にならない大小2つの内ポケットつき》

チューリップバッグにモリゾウは18651円と一円刻みの値段をつけた。

《6》を《ル》と読ませるルールを、麻希は校閲をやっていた頃にフリーダイヤルの語呂合わせで覚えた。86を春と読ませるのだろう。

いい春来い。

麻希は鼻の奥がツンとなる。乱暴に扱われ、むしり取られることに慣れ過ぎて、あなたには価値があると言われても、素直に喜んでいいのか、信じていいのか、ためらってしまう。モリゾウが麻希の作るものと麻希自身を大切に扱ってくれるのは、家賃も食費も納めていない居候の負い目があるからではと勘ぐってしまう。

「18651円だと安いっすか? 春よ来いにしようか、迷ったんすけど」

「86451円は行き過ぎ」

「さあ良い春で34186円は?」

「18651円でお願いします」

チューリップバッグを18651円で売り出したあくる日、5000円のポーチに最初の買い手がついた。続いて、2つ目、3つ目。5日の間に全部が売れた。

モリゾウの作戦通りだった。より高い価格の品物を並べることで、5000円のポーチへの期待が高まり、相対的にお買い得感が生まれたようだ。

遠慮の塊みたいに、チューリップバッグがポツンと一つ残された。

「追加でポーチ作ろっか。刺繍のモチーフを変えて」と麻希が言うと、

「チューリップバッグより値の張る作品を出して、チューリップバッグを売るのがいいっす。マキマキさんの値段を上げていきましょう」とモリゾウが言った。

やっぱり、夢を見ているような気がする。これは、目が覚めたら消えてしまう夢ではなくて、現実に追いかける夢だと麻希は思い直す。

次に何を作ろうか。どんな言葉をつけて売り出そうか。貧しいけれど、ふたりには夢がある。青春だなと麻希は思う。30代の最後の年に青春が始まるなんて、思ってもみなかった。

ツカサ君とつき合っていた20代の終わりも青春だった。あのときも、ふたりで夢を見ていた。ただ、今と決定的に違うのは、麻希がツカサ君の夢に乗っかっていたことだ。

脚本家になりたい。コンクールで賞を取ってデビューしたい。

麻希がツカサ君と見ていたのは、ツカサ君の夢だった。今、モリゾウと追いかけているのは、ふたりの夢だ。ネットショップにアカウント名を登録するとき、「maki」も「makimaki」もすでに取られていて、試しに「makimakimorizo」を入れたら空いていたので決定した。ふたりの名前をつなげた「マキマキモリゾウ」。カップル感が強いなと思ったが、デザイナー名っぽいし、これがいいと開き直った。麻希が布雑貨を作り、モリゾウが売る。ふたりのブランドだ。

「マキマキさん、チューリップの他に、何か作りたいモチーフないっすか」

何がいいだろと考えて、「シンデレラ」と口にしかけて、ハッと言葉を飲み込んだ。

シンデレラはツカサ君との思い出と強く結びついている。モリゾウには秘密にして、そっとしまっておくべきものなのに、ツカサ君のことを思い出していたせいで、出やすい場所に上って来ていたのだろう。

「シンデレラっすか?」

モリゾウに、しっかり聞こえていた。

「真夜中の12時、Twelve o’clockで120969円。大作っすね」

「やっぱり、チューリップか四つ葉のクローバーで作ってみようかな」

モリゾウの言葉にかぶせるようにして、シンデレラを打ち消した。後ろめたいことを誤魔化すために話をそらしているみたいで、それをモリゾウに見透かされているのではないかと思うと、落ち着かなくなる。

「チューリップバッグが売れたら、旅行でも行く?」

「旅行っすか?」

「温泉とか」

「いいっすね」

チューリップバッグが売れたら、ポーチの売り上げと合わせて、近場の温泉で1泊くらいはできる。売り上げが10万を超えたら、宿を奮発できる。

つき合ってもいないのに、旅行の計画を立てる。どこの温泉に行こうか。どんな宿に泊まろうか。何を食べようか。電気が使えればそれで満足というモリゾウは、宿にも執着がない。マキマキさんの行きたいところに行って、食べたいものを食べましょうと言う。

宿の人は、わたしたちを見て、まさか居候の関係だとは思わないだろう。布団を並べて敷くだろう。そうなったとき、わたしたちの関係は変わるのだろうか。

品物の値段を少しずつ上げて、それが順調に売れ続けて、売り上げが何十万になったら、海外にも行けるかもしれない。

英語を勉強してみたくなったのは、青春の効用だ。バイト先の新宿三丁目のカフェに通う電車の中で学習サイトを探した。無料で2週間試せるという動画学習サービスに登録した。

資格受験講座の他に高校受験と大学受験対策の講座もあった。英語学習は高校時代で止まっているが、その前の中学生レベルからやり直したほうがいいだろうと思い、中学3年生向けの講座を開いた。

イヤホンを差した耳に、聴き覚えのある声が届いた。

よく響く重低音。この声を知っている。この声の主をよく知っている。

講師の顔を確かめると、やはり、そうだった。スマホの画面の中で、モリゾウが英語を教えていた。

次の物語、連載小説『漂うわたし』第49回 佐藤千佳子(17)「この出会いにリボンをかけたい」へ。

イラスト:ジョンジー敦子

編集部note:https://note.com/saita_media

みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!