第99回 伊澤直美(33)めでたい日のおめでたい人

正月というものは、去年も今年も似たり寄ったりで大きな違いはない。去年と違う正月が記憶に刻まれるのは、生活に大きな変化があったときだ。

直美の場合、その一つは、大学生になってひとり暮らしを始めたワンルームで迎えた正月だ。

年末年始に帰省しない同級生の女友達3人と鍋を囲んで年を越し、こたつの周りに雑魚寝して、目を覚ましたらすっかり昼だった。冷蔵庫にあるもので何か作ろうとしたら、奥のほうから干からびたチーズとハムが出てきて、直美は「ミイラの母」と新年に似つかわしくない名前をつけられた。元旦にこんなに笑ったのいつぶりだろと言いながら、笑いすぎて目尻に滲んだ涙をゴシゴシ拭い、「ミイラの母」から母が一人で干からびているのではと連想が働き、自分だけが楽しい思いをしているような申し訳なさが募り、母が一人で残っている家の電話を鳴らしたが、「ぴーちゃんの散歩行くところなんだけど」と不機嫌な声で言われ、「あ、そう」と直美も突き放したように言い、電話を切った。

今思えば、あれは母の強がりだったのかもしれない。

社会人一年目に同期入社のイザオが部屋に転がり込み、ふたりで迎えた正月もよく覚えている。裸のまま毛布にくるまって年を越して、「今年結婚しちゃう?」なんて浮かれた話をしていた。結局、籍を入れたのは入社8年目で、その頃にはふたりで迎える正月の新鮮さはなくなっていた。それ以前に恋愛の鮮度も落ちていた。恋人から家族になった後に戸籍が追いついた感じだ。

結婚してからの変化と言えば、「親への新年の挨拶どうする?」が加わったことくらいだが、直美はずっと家に帰っていなかったし、勝手に始めた同棲をだらだら続けた挙句の入籍で今さらだよねとイザオだけが顔を出しに帰っていた。

入社11年目に購入した築20年の中古マンションで迎えた正月は感慨深かった。リフォームした無垢材の床も、それに合わせて新調した天然木のテーブルも広々として、自分たちのこれからも大きくひらけていくような期待が膨らんだ。

去年の正月との違いの大きさでいうと、この年が最大だと思ったが、それを上回ったのが今年の正月だ。

去年は出産を控えてパンパンに膨らんだお腹で迎えたが、今年は内蔵していた子どもが外に出て、ベビーチェアでスプーンを握り締めている。

テーブルの眺めも去年までとは違う。同期入社一同から出産祝いで贈られた木の食器セットを並べ、優亜が食べられそうな伊達巻きや煮物を小さく切って盛りつけた。絵本に出てくる森の動物たちのごちそうみたいで可愛い。

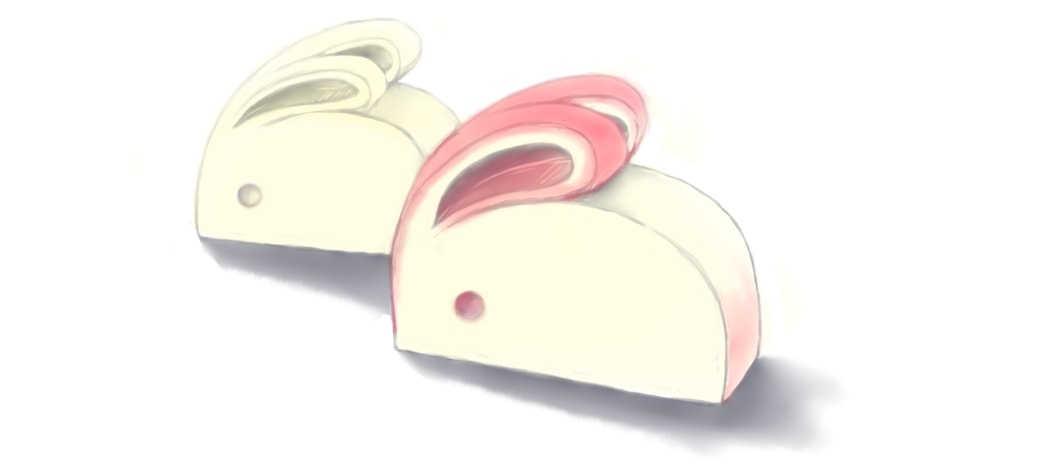

紅白のかまぼこは、育児雑誌で見つけたうさぎの形にしてみた。「これ、なーんだ?」と優亜に見せると、優亜はお皿に描かれたうさぎの絵を指差し、「これ、これ」と知らせるように「お、お」と声を出した。「当たり。うさぎさん」と直美が言うと、正解したのがうれしかったのか、優亜はかまぼこのうさぎとお皿のうさぎを「お、お」「お、お」と繰り返し交互に指差した。

「ゆあ、うさぎさんわかったんだ? えらい」

イザオが顔をほころばせる。直美より早く、直美より強く、子どもが欲しいと望んでいたイザオが思い描いていた未来が現実になった。直美が産んで失ったものは、心配していたほど大きくなかった。以前と同じようにとはいかないが、子育てしながら仕事を続けられている。童話を書いたり、かまぼこでうさぎを作ったり、これまで知らなかった自分に出会わせてもらっている。

何もかも順調だ。優亜が幸せを運んできてくれた。

そう思いたいが、喜びきれない。うれしいという感情の前につっかえ棒が横たわっている。

「誕生日、お義母さん呼ぶ?」とイザオが聞く。

優亜は1月22日で1歳になる。そのお祝いに直美の母を呼ぼうと言うのだ。

「なんで?」と聞き返した自分の声が尖っていて、うわ、感じ悪いと直美は思う。拒絶感が出過ぎている。

「イヤならやめとくけど」

「なんでって聞いただけだってば」

母が一人で暮らしている実家を訪ねたあの日。母に合鍵を託されている熊木彩子さんという初対面の女性とともに家に上がり、庭のレモンでケーキを焼いていたら、昼寝から目を覚ました優亜がぐずり出した。優亜を抱いて散歩に出たイザオは、レモンケーキのアイシングが固まった頃に帰って来た。

母とともに。

「え? どうしたの?」と直美が動揺して聞くと、

「そこで会ったんだよ」とイザオは屈託なく言った。

「びっくりしちゃった。こんないい人と結婚して、こんな可愛い女の子まで」

母がイザオ以上の屈託のなさで言い、直美は膝から崩れ落ちそうになった。イザオを一方的に嫌い、家にも上げなかったくせに。「初対面」の娘の夫のことは気に入ったらしい。

「伊澤さんっていうんだって? いい名前。幸せが入ってる」

イザオと彩子さんが「伊澤」のふた文字を空書きして、そこに「幸」を見つけ、「ああ」となった。

「伊澤優亜ちゃん」と母が呼ぶと、

「ハイッ」と優亜が元気よく返事した。

結婚相手は名字に濁音がない人が良かったのにと伊澤にケチをつけたその口でその名を呼ぶ母に娘が応じ、夫が微笑み、直美だけが顔をひきつらせた。

「幸せだよね。都合のいいことだけ覚えていられて」と彩子さんが直美にだけ聞こえるように言ってくれたのだけが救いだった。

あの日以来、母とイザオは連絡を取り合っている。直美を通り越して。イザオはせっせと優亜の写真を送り、母は写真に合ったスタンプを返している。

今朝、宅配便が届いた。

元旦の朝に誰からかと思ったら母からで、届いたのは毛糸の帽子だった。

「うさぎさんの帽子を編みました」と手紙が添えられていた。お母さんの字だと思い出すと同時に、字が痩せたなと思った。ペンを持つ力が弱くなっているのだろう。帽子を見て、優亜は「お、お」と絵本のやぎを指差した。耳が短く、確かにうさぎよりやぎに見える。イザオが優亜に帽子をかぶせ、その姿を写真に撮り、母に送るのを見て、毛糸でくるまれた輪から自分だけがはじき出されたように感じた。

母の名残を消し去った家に母のものが持ち込まれる。これからもふえていく気がする。

「イザオは平気なの?」

「何が?」

「お母さん、何もなかったみたいな顔して」

「こんなことでもなければ、お義母さんに心許してもらえなかったよね。記憶が戻ったときが怖いけど」

「仮病かもしれないよ」

イザオが驚いて直美を見た。言うんじゃなかった、心の中に留めておくべきだったと思ったが、言ってしまった。

「ハラミ、そんな風に思ってるの?」

「彩子さんって人が言ってたじゃない? 病院で検査したけど、原因はよくわかってないって」

「頭打ったからじゃないの?」

「それで記憶が抜け落ちたっていう診断はつかなかったんだって」

「だから何? お義母さんが忘れたふりをしているってこと?」

「わかんないけど、なんか、おめでたいよね」

「おめでたいって?」

「お母さんだけじゃなくて、イザオまで記憶を上書きしちゃってるっていうか」

「だったら、会いに行かなきゃ良かったじゃん」

イザオが強い口調で言い、直美は黙り込む。後にしようとイザオは会話を打ち切り、「おいしい?」と優亜に声をかけた。

優亜が左手でほっぺたをトントンする。「おいしい」のサインだ。もっと欲しいときは、両手をカスタネットの形にして「ちょうだいな」のリズムで叩く。両手を合わせてから外側に開くのは「絵本」。絵本を読んで欲しいときは、手を開いたり閉じたりして知らせてくれる。

単語はうんと少ないけれど、優亜とコミュニケーションを取るほうが、すれ違いがない。ストレスがない。赤ちゃんには裏表もわだかまりもないからだろう。引きずるような過去もまだない。

「やぎ」と直美がつぶやくと、

「ん?」とイザオが反応した。

「なんでもない」

うさぎのかまぼこはすぐにわかった優亜が、母の編んだうさぎの帽子はやぎだと思った。かぶせた帽子をすぐに脱ぎ、短い耳を引っ張り、おもちゃにした娘を見て、気を良くした自分を小さい人間だと思う。母に夫と娘を気に入ってもらえて、うれしくないわけじゃない。だけど、そう簡単になかったことにされてたまるかという意地がある。うさぎのつもりだけどやぎに見える帽子をほどいて、よれよれになった毛糸でうさぎの帽子を編み直したい。

上書きしたいのは、わたしのほうだよ。

こんな気持ち、イザオに言ってもわかってもらえないだろう。直美はうさぎのかまぼこを静かに噛む。

次の物語、連載小説『漂うわたし』第100回 伊澤直美(34)「自分の機嫌は自分で取る!」へ。

編集部note:https://note.com/saita_media

みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!