第167回 多賀麻希(55)その続きを読みたくて

スーパーマルフルへ麻希が一人で買い物に行くと、入口に佐藤さんがいた。勤務時間の前なのか後なのか、店のエプロンを着けていない。

目が合うと、「待ってたんです」と言われた。夏に立ち上げる予定だったハーブマルシェが一旦立ち止まることになったと連絡を受けていたが、また動き出すのだろうか。その相談をされるのかなと思ったら、「カズサさんです」と隣に立っている女性を紹介された。白杖のてっぺんに両手を重ねている。上の名前なのか、下の名前なのか、「カズサさん」と麻希は口の中で繰り返す。

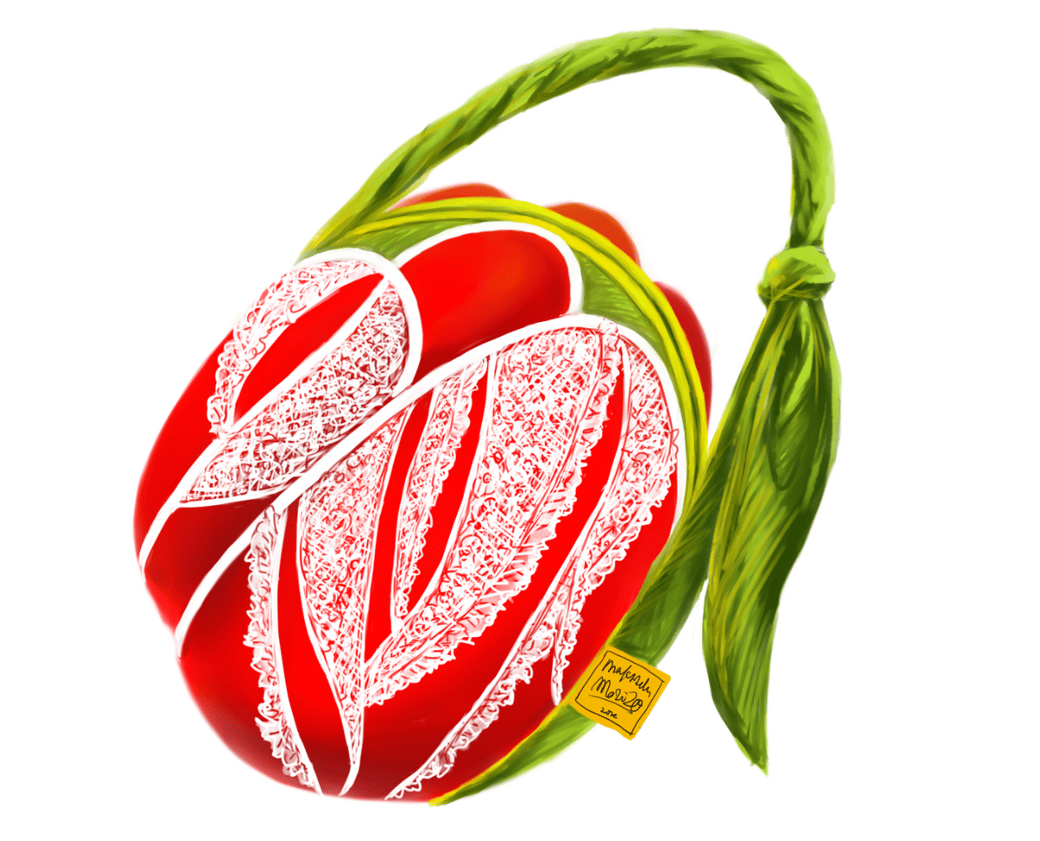

「はじめまして。チューリップのバッグ、見せていただきました」

カズサさんと紹介された女性が、はきはきと言った。両目は閉じられているが、顔は体ごと麻希のほうを向いている。

話している相手がここに立っていると、なぜわかるのだろうか。さっき名前をつぶやいた麻希の声が聞こえて、方角を察したのかもしれない。

「カズサさんは視覚を使わないプロなんです」と佐藤さんが言った。私の友だちすごいでしょと自慢する口調だ。スーパーの店員と客ではなく、元からの友人なのだろうか。

「オーダーメイドだとうかがって、私もお願いしたいって思ってたんです。そしたら、野間さんのお宅に引っ越して来られたって佐藤さんに聞いて」

勝手に個人情報が共有されている。野間さんは元々マルフルで働いていたらしいから、野間さんとカズサさんがつながっていても不思議はない。二人にしてみれば、麻希は「私たちの仲間の野間さんの家に引っ越してきた人」ということなのだろう。

「来られるとしたらいつもこれくらいの時間かなと思って、待ってたんです」と佐藤さんが言う。

「本当は今日来るつもりじゃなかったんですけど、たまたま」と麻希が言うと、

「やったあ。当たり出ました!」とカズサさんはノリがいい。

「布とか選べたりするんですか?」

「はい。ご希望があれば」

そう答えてから、どうやって選んでもらえばいいのだろうと麻希は自問する。布を触ってもらい、模様や柄は言葉で説明することになるのだろうか。

カズサさんのリュックが膨らみ、閉まりきらないファスナーから長ネギの緑の部分が顔をのぞかせている。買い物は済んでいるらしい。

「うちに素材のストックがあるんですけど、寄っていきますか?」

「いいんですか?」とカズサさんと佐藤さんの声が重なった。

「一度お邪魔したかったんです! ノマリー・アントワネットの庭!」

カズサさんが飛び上がるように声を弾ませた。

「ノマリー・アントワネット?」と麻希が戸惑うと、

「野間さんとマリー・アントワネットを合わせて、ノマリー・アントワネットです」と佐藤さんが答える。

バジルが盛大に生い茂るあの庭にマリー・アントワネットの要素はない。夏の間元気に咲いていたピンクのバラがパタリと咲かなくなり、庭は一面の緑になっている。

「雑草の蔓がマリー・アントワネットの頭みたいにぐるぐるしてますけど」

「マキマキさんって、むっちゃ面白いですね」

カズサさんがケラケラと笑った。関西弁のアクセントが混ざっている。

「関西の方ですか?」と聞いたら、「バレました?」とまた笑った。

歴史の教科書に載っているマリー・アントワネットの肖像画。ソフトクリームみたいに髪をぐるぐる巻いて頭の上に盛りつけた姿をカズサさんは知っているのだろうか。刺繍にすれば指でなぞることはできる。

「じゃあ後はごゆっくり」

佐藤さんは、これから仕事だったらしい。カズサさんと二人きりになった。初対面なのにと焦ったが、佐藤さん抜きのほうが気楽だとも思う。

「けっこう歩くんですけど」

「大丈夫です。スニーカー履いてますから」

歩くのは慣れているらしい。

「じゃあ、こっちです」と行きかけて、

「あ、こっちって言っても解らないですね」と訂正すると、

「どこかつかまらせてもらっていいですか」と言われた。

「はい。お好きなところに」

「お好きなところって。鼻とか耳につかまられたら、びっくりしますやん」

自分で思いついた状況に自分でウケながらカズサさんが麻希の腕につかまった。関西弁が強くなっている。よそ行きだったのが打ち解けてきたのかもしれない。

「つかめるほど鼻高くないですから」

「マキマキさん、美人さんの声してはりますよ」

「ほんとですか? そういうことにしといてください」

わたしもずいぶんほぐれているなと麻希は自覚する。もしかしたらカズサさんの目に自分が映っていない安心感があるのだろうか。人からどう見られるかをいつも気にしてしまう。わたしが気にするほど周りはわたしのことなんて見ていないのに。

人から良く思われたくて、「寄っていきますか?」を発動していた時期があった。

アパートに向かうタクシーの中で。

タクシーを先に降りるときに。

動き出さないタクシーに向かって。

帰したくないという相手の下心を裏切りたくなかった。もっと近づきたいという期待より、がっかりさせて嫌われてしまうのが怖かった。一人暮らしの部屋に帰って灯りをつけるわびしさが最後のひと押しをして、「寄っていきますか?」を言わせた。

言った相手の数だけ部屋に上がり、靴を脱ぐのもそこそこに麻希に覆い被さってきた。その都度、楽しかったり気持ち良かったりした。けれど、満たされるともっと一緒にいたいと麻希が思うのと反比例して、男の気持ちはすっと冷え、逃げるように部屋を立ち去った。満たされた以上にえぐられ、埋めた孤独は何倍もに膨らんで麻希を打ちのめした。

「寄っていきますか?」なんて言わなきゃ良かった。次は一人でタクシーを降りよう。背中に未練の視線がぶつかってきても、振り返るのはよそう。

そう誓うのに、次からは当たり前のように一緒にタクシーを降り、部屋までついて来られた。タクシーで一緒に帰ってすらいないのに、飲み会の帰りにチャイムを鳴らし、上がり込む人もいた。一度パスワードを入力すると、次からはパスワードを求められずにログインできるセキュリティの甘いサイトみたいに出入り自由になっていた。部屋も、麻希も。

どんどん遠慮がなくなり、雑に扱われた。避妊具もつけずに用を済まされ、穴に吐き出されていったものをシャワーで洗い流しながら、自分はこの穴の付属物に過ぎないのだと思うと、おかしいやら情けないやらで笑えて泣けてきた。

断ち切らなきゃと部屋を移った。もうパスワードは発行しない。「寄っていきますか?」を封じた。

「どうしたんですか?」

カズサさんの声で我に返った。二人で歩いていることを忘れて、一人になっていた。

「すみません。黙ってたら、わたし消えちゃいますよね」

「消えてないですよ。腕つかませてもらってますから」

「あ、そうでした。ちょっと考えごとしてて。寄っていきますかって誰かに声かけるの、久しぶりだなって」

「そんなに久しぶりなんですか?」

いつぶりだろう。

モリゾウぶりだ。

初めて訪れた新宿三丁目のカフェでマスターと意気投合したノリでバイトすることになり、元バイトのモリゾウを紹介された。一緒に店を出て、同じ電車に乗り、同じ駅で降り、同じ道を歩き、麻希の一人暮らしの部屋までついて来たモリゾウは、そのまま居つき、後に夫になった。

モリゾウを引き合わせたマスターには、そうなることは見えていた。居候していた演劇仲間の部屋を出てカフェの倉庫で寝泊まりしていたモリゾウに、マスターは新しい居場所をつないだのだ。

引っ越して以来、「寄っていきますか?」を封じていた部屋に初めて上げたのがモリゾウだった。

あのときの「寄っていきますか?」と今日の「寄っていきますか?」は似ている気がする。相手をがっかりさせたくないからではなく、自分がそうしたいから引き止める。

もう少し一緒にいたい。話したい。この人の世界をのぞいてみたい。もう出かける時間だけれど、小説の続きが気になって、本を連れて行くように。「寄っていきますか?」の栞を挟んで、物語が続く。

カズサさんはどんなバッグをオーダーするのだろう。どんな風に布を選ぶのだろう。布を触って、どんな感想を口にするのだろう。

モリゾウは驚くだろう。誰かと一緒に帰るなんて、初めてのことだから。驚いてから、きっと喜んでくれるだろう。リボンの結び目みたいに目尻のしわをギュッと寄せて。その顔も見てみたい。

次回9月21日に多賀麻希(56)を公開予定です。

編集部note:https://note.com/saita_media

みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!